전쟁없는세상 활동가 영돌

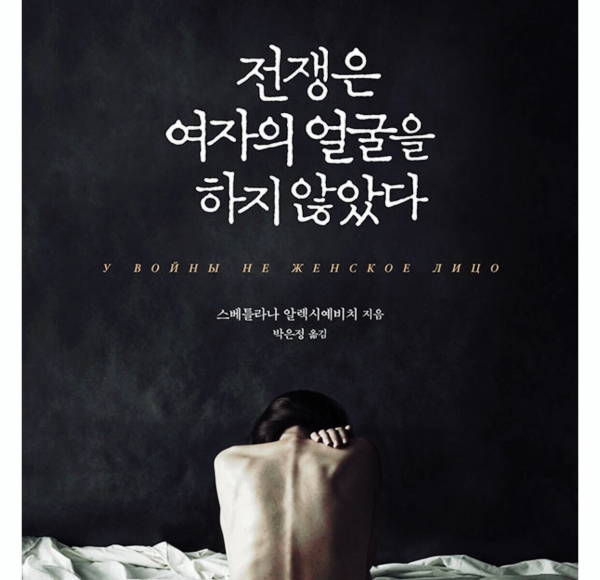

벨라루스라는, 누군가에게는 이름조차 생소할 수도 있는 나라에 살고 있는 저널리스트이자 작가인 스베틀라나 알렉시예비치는 <전쟁은 여자의 얼굴을 하지 않았다>를 통해 전쟁의 기억들을 소개했다. 보다 정확히 말하자면 알렉시예비치의 소개라기보다는 그가 만났던 200여명의 군인이 밝힌 전쟁의 민낯이다. 그들은 제 2차 세계 대전, 특히 독소전쟁의 참전 군인이었고, 살아남았고, 그날의 일들을 기억하고 있었다.

제목을 통해 알 수 있듯이 이 책은 전쟁에 참여한 수많은 사람들 중 특히 여성의 목소리를 기록하고 있다. 흔히 ‘남성의 역사’라고 불리는 전쟁에서 여성으로서 살아남았던 이들의 역사, 승전국의 군인이었지만 승리를 나눠갔지 못했던 이들의 역사, 언제나 그곳에 있었지만 누구도 기억하지 못한 이들의 역사. 작가는 허공에 떠다니고 있던 목소리를 모아 책으로 엮었고 그 파장은 노벨문학상 수상이라는 나름의 성과로 표현될 만큼 작지 않았다.

“하지만 사람들은 전쟁의 역사를 승리의 역사로 바꿔치기해버렸다.” p37

작가는 출판과정을 설명하며 이 책을 반대했던 몇몇이 여성들이 증언한 전쟁은 거짓이라고 주장했던 모습을 보여줬다. 지어낸 이야기가 분명하다고. 그렇게 사소한 일을, 그렇게 자세히 기억할 수도 없다는 것이 그들의 입장이었다. ‘모든’이라고 지칭할 수는 없지만 대부분의 군인, 즉 남성들이 기억하고 추억하는 전쟁과는 사뭇 달랐기 때문이었다. 많은 사람들은 소련군의 용맹함이나, 그들의 혁명성과 승리만을 이야기했을 테니 말이다.

이 외에도 다양한 비방이 잇달았지만 책 속의 여성들은 일관되고 명확한 자세로 그날들을 되새겼다. 전장에서 활약을 거두고 훈장을 받은 이야기부터 매일 누군가를 땅에 묻어야 하는 일상, 모든 것이 타버린 잿더미 속에서 하얗고 하얀 뼛조각들을 찾아내는 일까지. ‘그래, 전쟁은 이런 거였지. 블록버스터 영화도 흥미진진한 영웅소설도 아니었지’ 하는 생각을 다시금 떠오르게 하는 이야기들이었다.

“다섯 살 난 내 조카애가 우리 이야기를 듣고 있다가 ‘마냐 숙모, 만약 내가 불에 타면 뭐가 남는 거예요? 덧신만 남아요?’라고 묻더군. 자, 보라니까, 우리 아이들이 우리한테 무슨 질문을 하는지……” p122

하지만 서두에 언급한 것처럼 전쟁이 끔찍하다는 것을 모르는 이는 없다. 그 누구의 시각을 빌리더라도, 그것이 승리의 역사였을지라도 분명 눈을 질끈 감게 하는 장면 하나쯤은 가지고 있을 것이라 믿는다. 그렇다면 작가는 무엇을 말하고 싶었을까. 500페이지가 넘는 책안에서 끈질기게 ‘진실’을 밝혀낼 것이라고 다짐하는 작가에게 그것은 무엇이었을까. 그리고 그것은 왜 여성의 입을 통해 세상 밖에 나왔을까.

“나는 전쟁을 회상할 필요가 없어요. 지금도 내 모든 삶이 전쟁 중이니까……” p230

책 속의 여성들은 전쟁이 끝났다는 소식을 들은 순간 가지고 있는 총알을 모두 써버렸다고 말했다. 하늘 높이 전부 쏴버렸다고. 더 이상 이 총을, 이 총알을 사용할 일이 없다고 굳게 믿으며 살아남아서 집으로 돌아가면 평화로운 일상이 기다리고 있을 것이라는 기대를 의심하지 않았다.

그러나 현실은 참혹했다. 이미 결혼을 했거나 전쟁터에서 만난 이와 결혼한 여성들에게 훈장과 메달은 자랑이었지만 몇몇에게는 집안의 수치, 결혼하지 못하게 만드는 족쇄로 작용했다. ‘전쟁터에서 몸을 함부로 굴린 여성’이라는 주홍글씨는 그들을 오랫동안 따라다녔다.

가족들을 위해 집을 나가달라는 부탁을 받는 이가 있는가 하면 결혼하지 못할까 자신의 복무기록을 전부 불에 태웠다는 이도 있었다. 더욱 미간을 찌푸리게 했던 사실은 태워버린 복무기록이 나이가 드니 너무 필요하다는 고백이었다. ‘이제는 너무 아파’라는 말을 하며 전쟁에서 얻은 병과 싸우는 할머니가 되어버린 소녀병사들. 승리는 그들의 것이 아니었다.

물론 그들의 증언은 나눠 갖지 못한 승리에 대한 아쉬움은 아니었다. 그것은 전쟁과 그 이후의 삶에서 고통 받고 있는 모든 사람들에 대한 연민이었다. 그들은 이 이야기를 아는 사람도 알지 못하는 사람도 모두 불쌍하다는 말과 함께 끝나지 않는 전쟁을 움켜쥐고 있었다.

“나는 왜 살아남았을까? 무엇을 위해? 생각해보면 그건 아마 지금 이렇게 그때 이야기를 하기 위해서가 아닐까……” p187

‘전쟁은 여자의 얼굴을 하지 않았다’의 저자. 스베틀라나 알렉시예비치

작가는 어떤 사람이라도 전쟁이라면 치를 떨게 만들만큼 끔찍한 책을 쓰고 싶다고 말한다. 다시는 전쟁을 생각도 하기 싫을 만큼 그것의 민낯을 철저히 드러내는 그러한 이야기들. 그러나 책을 한 페이지씩 넘겨가며 발견한 진실은 ‘전쟁은 너무 끔찍해서 결코 일어나면 안 된다’는 다짐보다는 ‘역시나 사람에게, 생명에게 전쟁은 맞지 않는다’는 확신과 희망을 주었다.

나의 가족을 몰살시킨 독일군 병사를 치료하는, 그 아이들을 보살피는, 전우인줄 알고 물속에서 구한 돌고래를 안고 ‘어쩌다 너까지 고통 받니’ 라며 울분을 터뜨리는 장면들. 전쟁 속에서도 뜨개질을 했고 하얀 속옷을 입고 싶어 했고 군용가방을 찢어 치마를 만들어 입는 사람들. 그토록 지키고 싶어 했던 일상. 숨을 고르고 읽어야 할 만큼 잔인한 순간들 속에서도 어떻게든 희망적인, 마음을 울리는 한 문장을 발견하고자 했던 나의 태도. 그리고 그 문장을 내뱉는 전쟁의 얼굴을 하지 않은 여성들.

전쟁은 언제나 잔인했지만, 또 어디에나 있어왔지만 그럼에도 불구하고 우리가, 인류가 이 세계를 포기하지 않고 하루를 살아가는 이유는 수많은 이야기가 뿌려져 있는 그 공간 속에서 반짝이는 무언가를 찾아내려하는, 찾아내고야마는 습성 때문이 아니었을까. 내가 아직도 반짝이는 것을 줍고 싶어 하는구나, 내가 아직 희망을 믿고 있구나. 그렇다면 조금 더 해보자, 무엇이든 해보자.

아직까지 전쟁 속에 살고 있는 200여명의 목소리를 통해 희망을 이야기하는 것이 어쩌면 전쟁을 겪어보지 않은 이의 철없는 감상일 수도 있겠다. 하지만 분명 그들을 전쟁 속에서 꺼내와, 일상을 돌려주기 위해선 믿음이 필요하다. 사람을 죽인 것도 당신이지만 구한 것도 당신이다, 두 개의 모습 중에 무엇을 나라고 믿고 살아갈 것인지 생각해봐야 한다고. 늘 그랬듯 우리는 결국 희망을 선택할 것이고 그 모습을 지키기 위해 무엇이든 해볼 것이다. 나는 여전히 그렇게 믿고 있다.

![[성명] 미얀마 군부 쿠데타 5년: 징병제 부활로 심화되는 인권 위기](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/01/myanmar-45x45.png)

![[국제공동성명] 병역거부자이자 인권활동가, 유리 셸리아젠코 탄압에 대한 긴급 성명](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/01/123123-45x45.jpg)

![[보도자료] 대체복무제도 개선방향 모색을 위한 국회 토론회](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/01/IMG_8696-45x45.jpg)

![[성명] 병역거부자를 가두는 나라에 양심의 자유는 존재하지 않는다 – 병역거부자 나단의 항소심 유죄 선고에 부쳐](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/01/nadan-45x45.jpg)

![[평화를 살다] “요리하고 먹고 저항하라” – 팔라펠과 후무스](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/02/5-45x45.jpg)

![[평화를 읽다] 역사를 품은 그림, 쓸쓸함을 알아차리는 다정함 – 『어느 쓸쓸한 그림 이야기』를 읽고](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/02/book-45x45.jpg)