하늬(전쟁없는세상 운영위원, 피스모모 활동가)

외교부, 갑작스레 무기거래조약을 비준하다

“하늬씨, 그 소식 들었어요?”

“어떤 소식이요?”

“19대 국회 때 통과 되지 않아 폐기된 무기거래조약이요, 외교부가 작년 말에 비준동의안 국회 제출하지 않고 그냥 유엔에 비준서 기탁해버렸대요. 그래서 2월 26일이면 조약이 발효가 된다는데요.1”

“헐, 정말요??!!!”

2017년 2월 17일 함께 무기거래조약 비준 활동을 했던 전쟁없는세상 운영위원 박승호에게 연락을 받고 나는 복잡 미묘한 감정을 느꼈다.

무기거래조약(Arms Trade Treaty, ATT)2이 생소한 사람에게는 조약의 발효 소식이 반갑게 들릴 수도 있겠다. 하지만 한국정부에 조약을 채택하고 서명 및 비준 절차를 섬세하게 잘 준비하기를 요구한 시민사회의 목소리에 힘을 보태었던 나로서는 사실 큰 충격을 받았다. 더 자세히 말하자면, 한국에서 조약이 발효된다는 것은 반가운 소식이지만 외교부와 국회에서 더 철저히 관련법을 확인하고 개정하지 않은 채, 유엔에 비준서를 기탁해버린 점이 유감스러웠다. 결국 손대지 않고 코를 푸는 격으로 국제조약에 한국의 이름만 턱 하니 올리고 자신들의 성과라고 자화자찬했을 외교부를 상상하면 괘씸하다. 무기거래조약이 한국에서 “효과적”으로 잘 이행될 수 있으려면, 관련 법개정이 필요하다고 판단했기 때문이다.

무기거래조약이란?

무기거래조약은 유엔(United Nation, UN)에서 체결한 하나의 다자조약으로, 재래식 무기3의 불법거래를 막고 국제인권법/국제인도법을 위반하거나 그럴 가능성이 높은 무기 이전을 막는 조약이다. 이 조약은 2014년 12월 24일에 50개국 이상이 비준을 해서 발효되었고 현재 총 130개국이 서명했고 88개국이 비준을 마쳤다.

20년 전, 국제앰네스티를 비롯한 국제인권단체 및 여러 NGO에서 ‘중대한 인권침해에 사용되거나 혹은 사용될 가능성이 높은 무기거래 중단’을 위한 캠페인을 시작했다. 처음에는 모두 이 캠페인이 성공할 수 있을지에 대해 의문을 가졌으나 결국 국제적인 캠페인이 되어 유엔 테이블에서 조약 채택을 이끌어낼 수 있었다. 날마다 무기 때문에 사망하는 사람이 2천명이 넘으며, 지금도 불법적으로 거래되는 재래식 무기로 인해 수만 명이 삶의 터전과 사랑하는 사람들을 잃고 있다.

특히, 소형 무기와 같이 크기가 상대적으로 작은 재래식 무기들은 불법적으로 손쉽게 거래되고 이는 결국 내전이나 무력갈등이 일어났을 때 민간인들에게 가장 큰 위협이 된다. 그렇기에 무기거래조약으로 모든 것을 해결하지는 못하겠지만, 전세계적으로 공통의 기준을 만들었다는 것은 큰 의의를 가진다.

유엔 무기거래조약 회의 진행될 동안 진행되었던 캠페인 “무기로 인해 매일 2000명이 사망한다” 사진출처:국제앰네스티 한국지부 홈페이지

무기거래조약 비준, 무엇이 문제인가?

그렇다면 외교부가 유엔에 비준서를 기탁한 것은 무엇이 잘못되었을까? 한마디로 이야기하자면 앞에서도 살짝 언급했듯이 외교부는 관련법 개정을 함께 진행하지 않음으로써 조약이 만들어진 의의를 충분히 살리지 못했으며, 이 때문에 무기거래조약은 한국에서 실질적인 힘을 발휘할 수 없을 것이다. 다만 무기거래조약에 비준했다고 국제사회에 알리면서 재래식 무기의 불법거래를 근절하는 데 앞장서겠다고 자랑스럽게 이야기할 수 있는 근거만 마련했을 뿐이다.

무기거래조약의 통제대상이 되는 재래식 무기, 탄약, 부품 및 구성품 중 대부분의 품목은 군용전략물자 또는 주요 방산물자에 포함된다. 이는 방위사업청이 허가관청이 되며 ‘대외무역법’과 ‘방위사업법’ 및 이 법의 시행령 및 전략물자수출입고시의 의거 규제된다. 현행 군용전략물자의 수출 통제 기준은 ‘대외무역법’ 및 시행령, 제반 행정규칙 등에 의거 다층적으로 규정되어 있다. 가장 이상적인 방법은 무기거래조약 이행에 관한 법률을 별도 제정해 세부적인 사항을 규정하거나, 대외무역법 내 재래식 무기의 이전 시 적용되는 기준을 별도 조항으로 규정하는 것이다. 그러나 현실적으로 이 방식이 쉽지 않기 때문에 국제앰네스티는 대외무역법 제 19조 중 ‘중대한 인권침해’나 국제인권법/국제법 위반을 범하거나 촉진할지 여부를 검토하는 정도의 조항을 신설할 것을 요구했다.

현재 대외무역법 19조에는 “국제평화 및 안전유지와 국가안보를 위하여”라고만 명시되어 있는데, 국가안보 등은 해석하는 사람에 따라서 그 의미가 달라질 수 있고 상황에 따라서는 무기판매가 용인될 수 있다고 판단했기 때문이다.

얼핏 생각해보면 법 조항에 ‘중대한 인권침해’를 삽입하거나, 관련 조항을 신설하는 것으로 무엇이 더 나아질 수 있을까 싶지만, 요즘 한국정부가 매우 적극적으로 무기 수출과 기술 이전에 힘을 쓰고 있는 상황을 보면 쉽게 생각하기 어렵다. 전세계적으로 한국의 무기 수출은 10위권 안팎에 머물고 있으며 증가하는 비율을 따지면 수출의 양은 상당하다. 또한 보수와 진보의 영역을 떠나, ‘자주국방’을 비판하는 것조차 매우 어려운 정치판을 생각해보면 왜 이런 법제도가 섬세하고 철저하게 만들어져야 하는지, 그 필요성을 뒷받침해준다. 특히 ‘국산’ 자주포 생산에 열을 올리고, 아시아 지역으로 무기 판매를 확대하고 있는 현실을 반영한다면 결코 무시해서는 안될 일이다.

‘무기감시’가 필요하다

이 문제와 연결되어, 시민사회에서 왜 ‘무기감시’가 절실한지를 설명하기도 한다. 한국이 판매하는 무기가 어디로 흘러가는지, 어떻게 쓰이는지, 인권침해에 사용되는지 혹은 그럴 가능성이 높은지에 대해 끈질기고 명확한 평가가 필요하며, 한국이 생산한 무기가 중대한 인권침해를 일으키고 있다면 파악해서 그 사실을 알려야 한다.

남성의 대부분이 군대를 가는 징병제가 아직 살아있는 국가에서는 많은 사람들이 ‘자주국방’이 말하는 달콤한 프레임을 벗어나기 어렵다. 같은 이유로 군축 캠페인이나 국방비 감소, 무기거래를 철저히 규제하자는 목소리는 상대적으로 공감을 얻기 어렵다. 그러나 ‘더 뛰어난 무기’는 곧 ‘더 잘 죽이는 무기’임을 기억해야 하며, 무기 수출의 증가는 결과적으로 한국이 생산한 무기에 더 많은 사람들이 죽을 수 있다는 사실임을 되새겨야 한다. 그렇기에 무기거래조약이 효과적으로 이행되기 위한 관련법 개정이 이뤄지지 않은 채 발효가 된 것이 결코 반갑지만은 않다.

각주

1. 무기거래조약이 발효가 되기까지, 조약은 서명(signature), 비준(ratification)을 과정을 거치게 됩니다. 서명은 조약의 당사국이 될 의지를 표명하는 방법이며, 비준은 당사국이 되기 위해 반드시 국가가 공식적으로 조약의 법적 구속을 받겠다는 동의표시를 해야 합니다. 이 같은 절차는 1) 조약에 관해 국내에서의 논의와 2) 정부가 조약의 비준서를 기탁 하는 단계로 나누어 집니다. 각 국가는 해당하는 법을 확인하고 국제기준에 부합하는 국내법개정 등이 필요한지 확인하는데, 이는 주로 국회 안에서 의원 또는 정부 관계자들 사이에서 논의가 진행됩니다. (국제앰네스티 한국지부 홈페이지 참조)

2. 무기거래조약 국문/영문(외교부 홈페이지 참조)

3. 무기거래조약의 통제대상 재래식 무기로는 전차, 장갑차, 대구경야포, 전투기, 공격용헬기, 전함, 마시일 및 미사일 발사대 소형무기 및 경화기가 포함된다(무기거래조약 제2조 범위 참조)

![[보도자료] 전쟁없는세상 2035 NDC 의견 제출](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2025/10/20250927_039_DSC_0400-45x45.jpg)

![[보도자료] 이스라엘의 서울 ADEX 참여 금지 촉구 기자회견](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2025/09/IMG_6132-45x45.jpg)

![[성명] 양심적 병역 거부자 네티윗 초티팟파이살에 대한 기소를 취하하라](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2025/09/screenshot_20250908_165244_instagram-45x45.jpg)

![[성명] 경찰 무기, 인도네시아 청년을 죽였다 – 민주주의를 짓밟는 시위진압 무기 수출을 멈춰라](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2025/09/indonesia2-45x45.png)

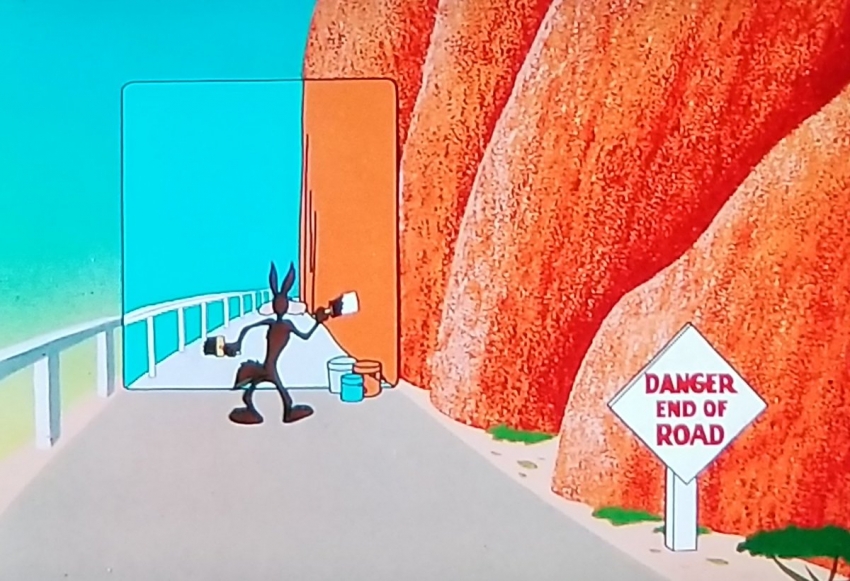

![[게임과 평화] 낭떠러지를 향해 질주하는 합리적 주체들 – 보드게임 〈리미트〉](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2025/12/danger-45x45.jpg)