곧곧(다큐멘터리 감독)

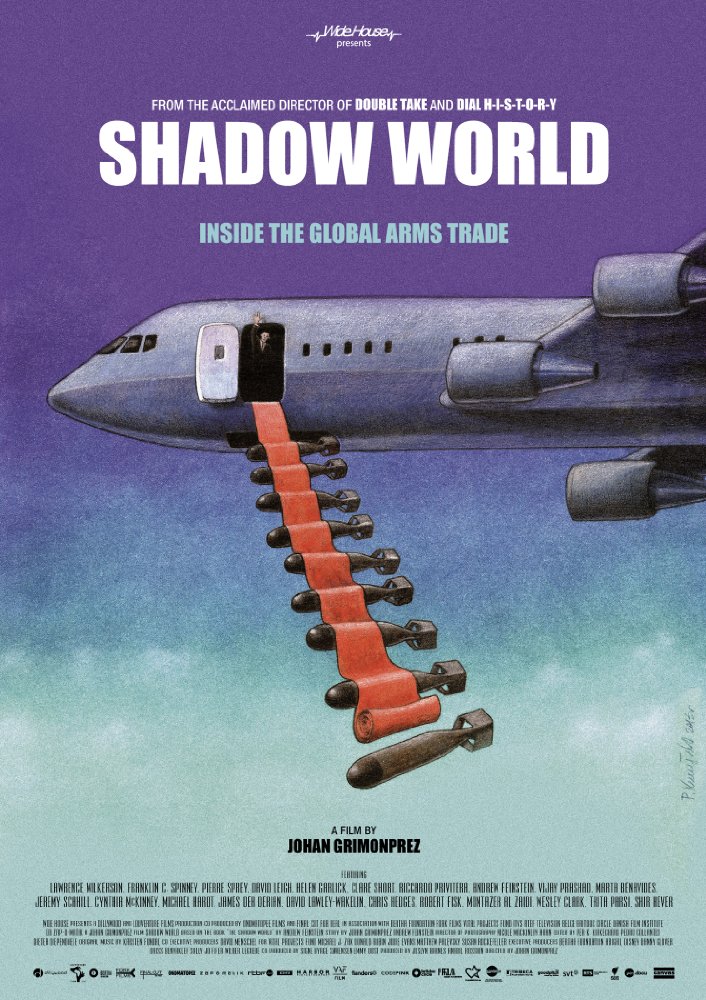

6월 15일, ‘전쟁없는세상’이 주최한 상영회에서 다큐멘터리 영화 <섀도 월드(Shadow World)>를 보았다. 앤드류 파인스타인이 쓴 동명의 책을 바탕으로 요한 흐리몬프러 감독이 만든 이 영화는 무기 산업이 세계를 무대로 국가의 정책에 관여하고, 전쟁을 통해 수익을 창출하는 실상을 지적한 영화이다. 세계 전역에 짙게 드리운 이 그림자에서, 우리 역시 무관하지 않다. 영화에서 한국의 사례가 직접 다뤄지지는 않지만, 조금만 뉴스를 검색해 보아도 우리에게 충분히 대입 가능하기 때문이다.

무기 산업은 어떻게 국가 정책에 관여하는가?

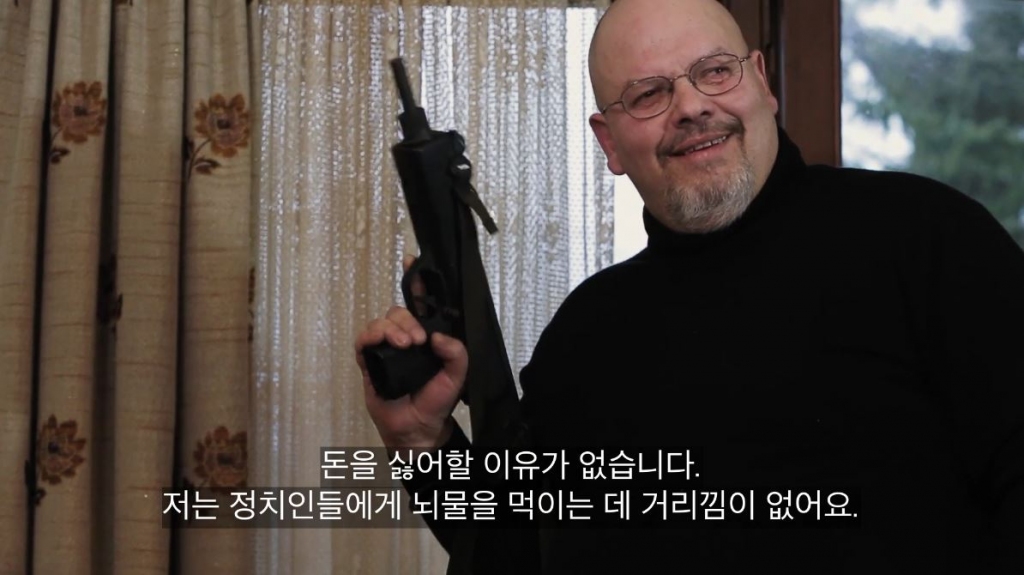

영화 속, 카메라 앞에선 무기 상인은 기관총을 과시하며 뻔뻔하게 말한다. 그는 “정치는 무계 업계의 흐름을 따라”간다며 “정치인들은 결국 무기 영업사원”일 뿐이며, 정치인들은 “록히드마틴의 중간 간부 정도의 권력밖에는 없는 사람들”이라 비웃는다.

<섀도 월드> 스틸컷. 영화는 무기산업체와 무기중개 상인, 그리고 각국 정부의 긴밀한 관계를 보여준다.

‘안보와 국익’이라는 단어는 비판을 봉쇄하고, 무기 거래를 소수의 의사 결정으로 좌지우지할 수 있게 만든다. 예컨대 영국의 방위 산업체 BAE SYSTEMS(British Aerospace Systems)는 1970년대 영국의 대처 총리 시기 시작된 ‘알 야마마 프로젝트’를 통해 사우디에 막대한 양의 무기를 팔아치웠다. 사우디 왕실은 국방 정책을 결정할 수 있는 주요 요직을 독점한 뒤 거래를 빌미로 어마어마한 중개료를 챙겨 비자금을 조성했고, BAE SYSTEMS는 조세도피처를 통해 세탁한 돈으로 각국의 정치인들에게 뇌물과 접대를 제공했다.

미국에서는 딕 체니가 1990년대 초 국방장관에 있으면서 군산복합체 할리버튼(Halliburton)에 국방업무의 민영화 가능성에 대한 연구를 의뢰한다. 그는 퇴임 후 할리버튼의 이사로 일하다 2000년대 미국의 부통령으로 돌아와 이라크 전쟁의 경비, 군수, 재건 사업에 할리버튼을 참여시킨다. 워싱턴에서 무기 산업체의 로비스트들은 의회에 막대한 영향력을 행사하고, 그 결과 끝없이 증가하는 국방 예산은 고스란히 무기 산업체로 흘러들어간다.

한국의 실상은 어떠한가? 1974년부터 1986년까지 진행된 군전력 현대화 사업인 율곡 사업과 관련하여 국방부 장관과 장성들이 22억 4000여만 원의 뇌물을 받아 문제가 되었다. 1991년부터 진행된 통신감청용 정찰기 도입 사업인 백두 사업에서도 역시 로비스트 린다 김이 이양호 당시 국방장관과 부적절한 관계를 맺고 군 기밀을 빼낸 것으로 드러나 세간을 떠들썩하게 만들었다. 박근혜 정부에서도 록히드 마틴의 관계자가 최순실을 접촉해 차세대 전투기 선정 사업과 사드 배치에 개입했다는 의혹이 제기되었다. 이처럼 끝없는 국방 비리는 단순한 지도층의 자질 문제가 아니다. 세계를 상대로 로비를 벌이는 무기 산업의 개입을 막기 어려운 정치 제도와 밀접한 관련이 있다.

무기 산업은 어떻게 전쟁을 일으키는가?

“우리가 아프가니스탄에서 지든 말든 상관없어요. 할리버튼은 개의치 않습니다. 전쟁이 나기만 하면 되는 거죠.” – 크리스 헤지스 전 뉴욕 타임스 종군 기자

근본적으로 전쟁을 통해 소수가 수익을 추구할 수 있는 구조가 만들어졌기 때문이다. 영화는 이러한 구조가 어떻게 당도했는지를 보이기 위해 역사를 거슬러 올라간다. 1차 세계대전은 근대화된 무기 체계로 막대한 인명 살상을 낳았다는 이유로, 앞으로는 이런 전쟁이 없을 거라며 ‘전쟁을 끝나기 위한 전쟁’이라 평가받았다. 그러나 도리어 1차 세계 대전은 전쟁이 이윤 획득의 수단이 될 수 있음을 증명해주는 전쟁이었다. 종전 후 미국에서만 2만 여명의 백만장자가 새로 생겨났고, 화약 제조자, 조선업자, 정육업자, 은행가 등이 막대한 수익을 올렸다.

1970년대에 이르면, 전쟁은 본격적인 이윤 추구의 수단이 된다. 레이건과 대처에 의해 진행된 신자유주의는 경제와 정치뿐 아니라 전쟁의 성격 역시도 변화시켰다. 이 시기 에너지와 통신, 철도와 더불어 군사 관련 업무도 민영화 되었고, 복지 정책에서 빠져나간 예산은 무기 구매를 통해 고스란히 소수의 권력층에게로 흘러들어갔다.

무기는 결국 전쟁을 위해 존재한다. 무기를 구매하도록 국가의 정책을 좌지우지하는 무기 산업이 무기를 사용하기 위해 전쟁을 일으키지 못할 이유는 무엇인가? 영화 속 무기 상인은 “폭탄에도 유통 기한이 있다”고 말한다. ‘테러와의 전쟁’이라는 이름으로 시작되어 중동에서 현재 지속 중인 영구한 전쟁 상태를 보라. 중동은 이제 유통기한이 다하기 전에 무기를 사용하는 소비처로, 새로운 무기의 성능을 테스트하는 실험실로, 무기 체계의 우수함을 자랑하는 홍보의 장으로 전락해 버렸다.

<섀도 월드> 스틸컷. 무기 상인 인터뷰 장면.

무기 산업은 어떻게 민주주의를 파괴하는가?

“안보 국가의 특징 중 하나는 … 민주주의를 파괴한다는 겁니다. 민주주의를 하려는 의지나 기술을 파괴해버려요” – 로렌스 윌커슨 전 미 국무장관 비서실장.

이 영화의 또 다른 미덕은 국경을 횡단하며 꼼꼼한 취재를 통해 확보된 자료와 설득력 있는 인터뷰를 통해 무기 산업이 민주주의와 반하는 방식으로 작동하는 것을 보여주고 나아가 어떻게 민주주의를 파괴하는지를 드러낸다는 점이다. 무기 도입은 국가 기밀이라는 명분 아래 밀실 속에서 협상이 진행된다. 많은 이들의 생명과 직결되고, 막대한 공적 예산이 투입되는 국방 관련 정책이 이렇게 시민들의 감시에서 자유로운 것은 그 자체로 민주주의에 반한다.

뿐만 아니라 영화는 신시아 맥키니 하원 의원과 크리스 헤지스 기자의 사례를 통해 무기 산업이 어떻게 민주주의 사회의 비판 기능을 차단하는지를 드러낸다. 2005년 미 국방부 예산 청문회에서 로널드 럼스펠드 당시 국방장관을 상대로 예산의 투명성 문제를 지적한 신시아 맥키니 의원은 살해 위협에 시달린다. 종군 기자로 전쟁터의 참상을 눈앞에서 목도하고 공개적으로 미국의 이라크 침공을 비판한 크리스 헤지스 기자는 뉴욕 타임스로부터 해고당한다. 전쟁 앞에서 의회는 침묵하게 되고 신문 지상은 미군 관계자의 말로 도배된다.

국내 정치에서도 무기 산업이 주도하는 안보의 정치는 민주주의를 파괴하지만, 전쟁은 말 그대로 직접적인 민주주의의 파괴 절차이다. 1970년대 칠레, 엘살바도르 등 중남미의 대안적인 흐름을 막기 위해 미국은 요인 암살, 쿠데타 지원 등의 방식으로 개입했다. 1987년 미국은 이란에 불법으로 무기를 팔아 얻은 수익으로 니카라과에서 민주적으로 선출된 정부를 무너뜨리려는 반군을 지원하기도 했다.

영화는 오늘날 중동에서의 갈등이 단순히 이슬람 극단주의 때문만이 아니라 정치적 이익을 위해 분파간의 갈등을 조장했던 미국의 지난 외교 정책의 실패와 관련 있음을 통렬히 지적한다. 전쟁에 의한 증오의 정치는 테러를 불러일으키고, 그 테러는 다시 대외적으로 전쟁의 또 다른 명분이 된다. 그리고 이러한 상황은 중동과 미국 양 쪽에서 대내적으로 민주주의를 탄압하는 수단으로 기능한다. 우리에게도 익숙한 적대적인 공생의 모양새다.

국경을 넘어 더 많은 민주주의를

“과학자들은 우리가 원자로 만들어졌다고 하지만, 한 작은 새가 말해줬지. 우리는 이야기로 만들어졌다고”

-에두아르도 갈레아노 <거울 너머의 역사> 저자

이러한 갑갑한 현실 속에서도 영화는 냉소의 길로 빠지지 않는다. 카메라는 현실에 분노하고 현실에 바꾸기 위해 용기 내는 이들을 비춘다. 이들이 반복해서 우리에게 전달하는 바는 ‘무기의 본질은 살상이며, 전쟁의 본질이 대규모 학살’이라는 점이다. 어떠한 미사여구로 포장해도 그것은 흔들리지 않는 진실이며 그렇기 때문에 전쟁을 하기 위해서는 사회의 모든 기관이 동원돼 거짓을 배포해야만 한다.

전쟁으로 누군가가 이익을 본다는 말은 다른 한편에 전쟁으로 고통 받는 이들이 있다는 뜻이다. ‘역사는 승리한 자의 기록’이라는 조건 속에서 전쟁으로 피해를 입은 사람들의 목소리는 우리에게 전해지지 않는다. 그들에게는 ‘생존’ 자체가 당면한 문제이기 때문이다. 영화는 어렵사리 우리에게 도착한 몇 가지 이미지를 통해 전쟁에 고통 받는 이들의 목소리를 전한다. 영화 속, 자유를 노래하는 소녀에게 날아드는 미사일, 천진난만하게 뛰어 노는 아이들의 발밑에서 터지는 지뢰보다 분명한 반전의 이유가 있을까?

지난 겨울 우리는 더 많은 민주주의를 요구하기 위해 광장에 나섰다. 민주주의가 만약 ‘한 국가의 수장을 어떻게 뽑을까’를 고민하면 되는 단순한 문제라면 국가를 넘어서 벌어지는 무기 산업의 그림자와 전쟁의 위협 앞에서는 무력할 수밖에 없을 것이다. 우리는 국경과 국경 사이에서 사라지는, 국익과 안보의 이름으로 은폐되는, 이 그림자와도 같은 이야기를 끊임없이 해야만 한다. 이제는 국경을 넘어 함께 분노하고, 함께 감시하며, 함께 용기 내 실천하는 과정이 나는 민주주의라 생각한다. 이 영화의 제목이 ‘다크 월드’(Dark World)가 아니라 ‘섀도 월드’(Shadow World)인 까닭은 그림자의 어둠이 아무리 짙어도 결국 그림자의 주인은 우리라는 사실을 알려주기 위함이 아닐까?

영화 <섀도 월드> 공식 포스터

* 마침 영화 <섀도 월드>는 올해 EBS 국제 다큐멘터리 영화제 (EIDF 2017)에 초대 받았다. 이번 주 토요일(8월 26일) 저녁 12시 45분에 EBS에서 방영된다. 2017년 9월부터는 D-BOX(www.eidf.co.kr/dbox) 유료 VOD로 감상할 수 있다고 한다. 아무쪼록 많은 사람들이 보고 무기 산업과 전쟁, 평화와 민주주의에 대해 함께 이야기 나눴으면 한다.

![[보도자료] 전쟁없는세상 2035 NDC 의견 제출](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2025/10/20250927_039_DSC_0400-45x45.jpg)

![[보도자료] 이스라엘의 서울 ADEX 참여 금지 촉구 기자회견](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2025/09/IMG_6132-45x45.jpg)

![[성명] 양심적 병역 거부자 네티윗 초티팟파이살에 대한 기소를 취하하라](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2025/09/screenshot_20250908_165244_instagram-45x45.jpg)

![[성명] 경찰 무기, 인도네시아 청년을 죽였다 – 민주주의를 짓밟는 시위진압 무기 수출을 멈춰라](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2025/09/indonesia2-45x45.png)

![[게임과 평화] 낭떠러지를 향해 질주하는 합리적 주체들 – 보드게임 〈리미트〉](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2025/12/danger-45x45.jpg)