최영진 (지리정치경제학 연구자)

전쟁없는세상 주:

오는 4월 21일~4월 22일 베트남전쟁 당시 한국군의 민간인 학살에 대한 시민평화법정이 열립니다. 전쟁없는세상 또한 시민평화법정 준비위원회에 참여하고 있습니다. 평화시민법정을 맞이해서 전쟁없는세상의 위치에서 바라본 베트남전쟁에 대한 글을 모두 4편 연재하려고 합니다. 첫번째 글은 베트남전쟁 당시 한국 재벌기업의 성장을 연구해온 최영진 선생님의 글입니다. 이 글은 Glassman and Choi, 2014, “The chaebol and the US military–industrial complex: Cold War geopolitical economy and South Korean industrialization“, Environment and Planning A 2014, volume 46, pages 1160 – 1180을 바탕으로 썼습니다.

1. 도입

미국 국방성 군사박물관에는 베트남전쟁에서 한진 기업의 기여를 기념하는 그림이 있다. 그림에는 한진 기업이 총기수송을 하는 과정이 잘 그려져 있다. 무장한 한국군인들이 한진 트럭을 엄호하고, 마찬가지로 무장한 한진 노동자들이 트럭 안에서 총을 겨누고 있다. 방금 게릴라로부터 공격받은 트럭에서 화염이 솟고 있다. 무기 수송은 비록 민간기업의 용역활동이었지만 그림처럼 전투 속에서 이루어졌고 따라서 베트남전쟁 관련 한국기업의 활동을 보호하는 것은 파병 한국군의 주요 임무 중 하나였다. 이처럼 전쟁에서 민간영역과 군사영역의 구분은 모호하다. 베트남전쟁을 이끈 미국 정부는 이 그림을 통해 이러한 한국 군대와 민간기업의 뛰어난 협업과 그 성과를 기념하고 있다.

한진은 어떻게 베트남전쟁 관련 사업을 수주할 수 있었고, 얼마의 돈을 벌었을까? 한진그룹이 베트남전쟁 관련 사업으로 얼마의 돈을 벌었는지 정확하게 알기는 어렵다. 다만 미국 국가기록원(NARA)의 베트남 전쟁 관련 자료집에는 미군의 해외발주사업 계약관련 사항이 공개되어 있다. 이 자료를 정리해보면, 한진 기업은 1965년-74년 기간에 미군해외발주사업(offshore procurement, 이하 OSP)에서 총113,578,000달러1)를 벌었다. 주로 베트남 내에서 군수품 수송과 파병 한국군 관련 수송 용역이었는데, 1970년 한국의 GDP가 89.99억 달러임을 고려하면 1.2%에 해당하는 막대한 액수이다.

그런데 당시 변변한 기술도 없고 국제적 사업을 수행한 경험도 거의 없었던 한국기업들이 어떻게 미군해외발주사업들을 수주할 수 있었을까? 그리고 이후의 한국 기업의 성장에 어떤 영향을 끼쳤을까?

흔히 1965년 일본으로부터 받은 배상금으로 포스코를 건설했듯이, 베트남전쟁에 참전해 한국군과 기업이 벌어들인 돈도 한국 산업화의 밑천이었다고 평가하기도 한다. 즉, 일본으로부터 식민 지배를 제대로 사과 받지 못했지만 당시 어려운 경제 사정을 고려하면 필요한 돈이었다거나, 전쟁으로 번 돈이지만 산업화의 종자돈이 되었다는 평가이다. 지옥에서 번 돈이지만 잘 쓰면 된다는 얘기다. 이런 평가들은 베트남전쟁에서 돈을 벌었다는 사실에만 주목하고 있다. 그러나 베트남전쟁 관련 사업의 경제적 효과는 달러만 들어온 게 아니었다. 한진, 현대건설, 대림건설 등 기업들은 베트남전쟁 사업을 통해 번 돈으로 재벌로 성장했고, 미국을 중심으로 한 반공동맹의 일원으로 세계에 진출할 수 있었다. 한국이 재벌 중심의 경제구조가 되는데 베트남전쟁 사업은 상당한 영향을 끼쳤다.

2. 베트남전쟁 관련 미국과 한국의 정책

1964년 미국 정부는 베트남전쟁 확전을 결정하면서 미군의 발주사업과 발전 계획 즉 ‘길패트릭 각서(Gilpatrick Memorandum)’를 발표하는데 그 주요 내용은 다음과 같다. 1964년 상반기에 항공기, 무기 및 탄약, 화학 및 생물학, 전자, 미사일 및 핵 제품의 6개 산업과 하반기에 의류, 내연 기관, 기계류, 연구, 조선 및 지상 운송의 6개 부문을 지정하고 국방부의 지원 하에 민간 기업이 이 부문 국방 산업을 주도하는 계획이었다. 계획은 공개적으로 발표했지만, 이 사업의 진행은 “보안이 확실하고 이미 기반을 가지고 있는 대기업을 국방부가 초청해 연구개발 계약”을 추진하는 방식으로 진행되었다. 이 정책이 중요한 이유는 미국 군산복합체의 영향력이 강화된 측면도 있지만, 한국의 특정 기업들이 미군의 해외발주 사업에 참여할 수 있는 계기가 되었던 점이다.

베트남전 개입을 확정하면서 미국 정부는 한국 주둔 미군의 규모를 축소해 동남아시아 지역으로 이전시키면서 미군지원프로그램(Military Assistance Program, 이하 MAP)과 미군해외조달사업을 통해 동맹국들에게 군수품 및 용역 제공에 참여할 기회를 확대하였다. 이러한 미국의 아시아 방위 전략의 변화에 따라 미국과 한국 정부 사이에 감축의 규모와 군비 지출이 핵심적인 외교 사안이 되었다.

한국 정부는 1964년에 베트남에 이미 의료부대를 파견한 상태에서, 65년 2,416명의 비전투군을 파병하였다. 이는 미국이 베트남전쟁을 미국과 베트남 간의 전쟁이 아니라 자유세계를 수호하는데 동의하는 “더 많은 동맹국(more flags)”의 참여를 통해 국제전으로 만들려는 정책에 한국이 적극 호응한 결과였다. 더구나 한국정부는 일본이 한국전쟁에서 미군 해외발주사업(OSP)을 통해 성장한 것처럼, 베트남전쟁 관련 미군해외발주사업에 미국정부가 한국기업들에게 배타적인 참여기회를 제공해줄 것을 요구하였다.

베트남전쟁 확대를 앞두고 미국정부는 마닐라 회담에서 동맹국을 초대해 참전을 요청하였다. 이 회담에서 박정희 정부는 전투병 파병을 약속하고, 그 대가로 한국군을 현대화할 수 있는 군비 지원과 미군해외발주사업에 한국기업의 배타적 참여를 보장해 줄 것을 요구하였다. 우여곡절 끝에 당시 주한미국 대사인 브라운 주도로 ‘브라운 각서’가 합의되었다.

브라운 각서의 핵심 내용은 두 가지인데, 하나는 주한미군의 계속 주둔과 미국의 군사원조로 한국군의 장비 현대화와 이를 위한 기술이전 등이었고, 다른 하나는 한국기업들에게 일본 및 비-미국 기업들과의 경쟁 없이 입찰에 응할 기회를 예외적으로 제공하는 것이었다. 결과적으로 이 합의서는 이후 한국 발전주의 국가와 재벌의 성장에 막대한 영향을 끼쳤다.

3. 베트남전쟁이 한국 경제에 끼친 영향

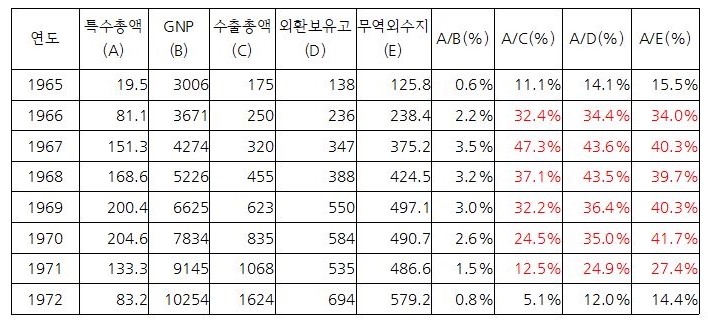

경제적 측면에서 베트남전쟁 파병의 영향은 지대했다. 약 50억 달러에 해당하는 거액의 외화가 한국으로 들어왔다. 베트남전과 관련해 들어온 외화의 내역은 다음과 같다. ①한국군의 현대화와 관련된 미국의 군사원조(1965-73년) 16.4억 달러, ②파병 한국군의 수당, 물자구매 및 경비 지출 5.46억 달러, ③베트남전쟁 관련 사업에 한국기업이 참여해 번 수입 10.36억 달러, ④한국에 제공된 차관 20억 달러였다. 1965년 한일국교 정상화를 통해 들어온 대일 청구권 자금이 8억 달러였는데 이와 비교하면 그 규모를 짐작할 수 있다. 아래 표에서 알 수 있듯이, 1967년 베트남특수로 들어온 15억 달러는 한국의 수출 총액의 47.3%에 해당하는 액수였다.

한국의 베트남 특수 (단위 백억원)(출처: 박근호,”한국의 경제발전과 베트남전쟁” 39쪽)

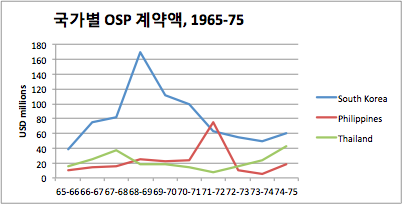

좀 더 구체적으로 한국기업의 성장과 연관해서 살펴보기 위해 미군해외조달사업(OSP)과 미군지원사업(MAP)로 한정해 그 액수를 살펴보자. Glassman and Choi(2014)의 연구에 의하면, 한국은 1965-75년 베트남전 관련 OSP와 MAP로 총 10억7천6백만 달러를 벌었다. <그림 2>에서 알 수 있듯이 한국은 필리핀이나 태국 보다 그 액수가 월등이 많았다. 더구나 필리핀과 태국의 경우는 자국기업이 아니라 대부분 외국기업의 지사들이 계약을 수주했는데, 한국의 경우 자국 국내기업이 번 돈이 8억4백만 달러(나머지는 외국계 기업)로 계약 총액의 80%를 차지하였다.

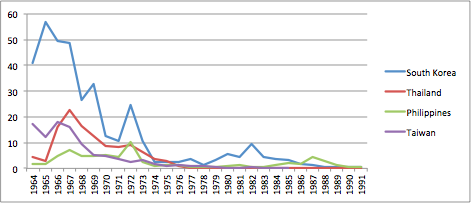

<그림 3>은 총고정자본형성에서 OSP와 MAP의 비중을 보여주는데, 베트남전 관련 사업으로 번 돈의 규모가 당시 한국 기업들의 자본재 투자액의 많은 경우 56%까지 차지했음을 알 수 있다. 달리 말하면, 한국기업들은 베트남전 관련 OSP에 경쟁 없이 참여할 수 있었고 번 돈의 많은 부분이 자본재 구매로 투자되었다. 이는 준비되지 않은 상태로 OSP 계약을 따냈고 미군의 사업 요구를 충족하기 위해서는 불가피한 투자였다. 그럼에도 불구하고 투자된 자본은 이후 기업의 성장을 가능하게 하였다.

4. 한국 기업은 베트남전쟁에서 어떻게 돈을 벌었나

한국 기업들이 베트남전에서 얼마나 돈을 벌고 이후 어떻게 성장했는지 현대건설을 사례로 구체적으로 살펴보자.

현대건설이 베트남전 관련 미군해외조달사업에 참여하게 된 것은 한국정부가 브라운각서를 미국과 합의했기 때문만은 아니었다. 오히려 현대건설은 이전부터 주한미군 시설공사와 전후 복구사업을 통해 급성장한 기업이었다. 현대건설은 1950년대 주한미군 군납업체로 활주로, 병영공사, 도로포장공사, 다리 및 항만 보수공사, 발전소 건설 등에 참여했고, 이 기간 평균 50%내외의 높은 수익률을 기록하였다. 그러나 현대건설이 주한미국 시설공사를 하게 된 계기는 정주영 회장의 동생 정인영의 경력이 크게 작용하였다. 정인영은 미소공동위원회 미국측 통역관이었으며, 한국전쟁 단시 미8군 공병감실에서 근무한 적이 있었고. 이러한 정인영의 경력을 통해 현대건설은 수의 계약으로 주한미군사업에 참여하게 되었다. 이와 관련해 현대건설이 내세우는 유명한 일화가 있다. 한국전쟁 기간인 1952년 미국의 아이젠하워 대통령이 방한하였다. 당시 겨울이었는데 아이젠하워 대통령은 부산에 있는 유엔군 묘지를 방문할 예정이었다. 미군은 묘지 단장을 하면서 잔디를 입히려고 했는데 한국의 추운 겨울 날씨로 인해 작업을 진행할 수 없는 처지였다. 그 때, 현대건설이 나서서 보리를 심어 푸르게 보이도록 했다는 일화이다. 이를 계기로 현대는 주한미군 공병단의 신뢰를 얻었고 이후 사업들을 더 많이 수주하게 되었다고 한다. 어찌되었던 현대건설은 주한미군 발주사업을 수행하면서 미군 시방서, 근대적 공법, 기계화, 견적 능력 등 품질관리, 공사관리 능력과 미군과의 국제계약에 대한 실무능력 및 경영기법 등을 향상해 근대적 건설회사로 탈바꿈할 수 있었다(현대기업사 1997).

현대건설이 사업 영역을 한국을 넘어 베트남전 관련 미군해외발주사업에까지 확대한 것은 한국 정부가 브라운 각서를 받아내기 훨씬 이전이었다. 현대건설은 주한미군사업들을 통해 형성된 네트워크를 통해 먼저 베트남전 사업 정보를 얻어 1965년 태국에서 파타니-나리티왓 고속도로 사업을 수주하였다. 이 고속도로 사업은 동남아시아 주둔 미군의 활동범위를 확장하기 위해 IBRD 차관으로 태국 정부가 발주하는 공사로 98km의 4차선 고속도로 건설사업이었다. 이 공사는 한국기업의 첫 해외 건설 공사로 건설노동자와 기술자들이 태국으로 파견될 당시 박정희 대통령이 김포공항 환송식에 참여할 정도였다. 그러나 현대는 이 사업에서 2억8천8백만원의 적자를 보고 거의 파산상태에 이르게 되었다. 기술적 낙후와 시공관리 미숙, 미군이 요구하는 장비 구입 때문이었다. 그럼에도 불구하고 현대건설은 이 사업을 성공이라 평가하는데, 그 이유는 “해외공사의 시공능력 향상과 국제 신임도 제고라는 소중한 자산으로 충분히 보상받았으며, 이 자산은 1970년대 국내의 사회간접자본 건설과 중화학공업 건설에 결정적인 기여를 하였”기 때문이다(현대사 1997, 465). 실제로 현대는 이 사업은 적자였지만 이후 태국정부와 미공병단이 발주한 고속도로 사업 6건과 매립공사 1건 등으로 태국에서 총 62억원의 공사를 수행하였고 해외건설에서 흑자를 기록할 수 있었다.

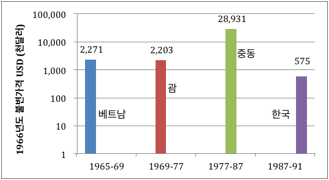

<그림 4>는 현대건설의 기간별 미군해외발주사업(OSP) 계약총액을 보여준다. 베트남전 사업으로 현대는 2,271천 달러를 벌었고, 이후에 지속적으로 괌에서 2,203천 달러, 중동에서 28,931천 달러의 사업을 수주하였다. 현대는 지속적으로 막대한 금액을 미군해외발주사업을 통해 벌었다. 그리고 이 돈으로 현대는 현대중공업(조선)과 현대자동차를 만들었다.

그림 4. 현대건설의 미군해외조달사업(OSP) 기간별 계약총액, 출처: Glassman and Choi 2014

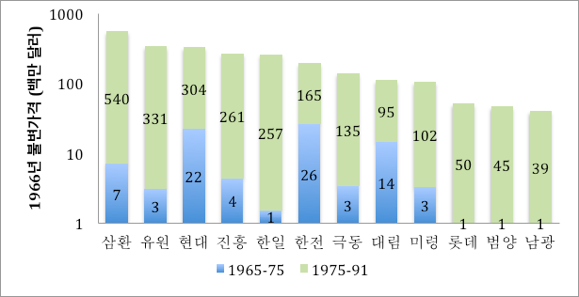

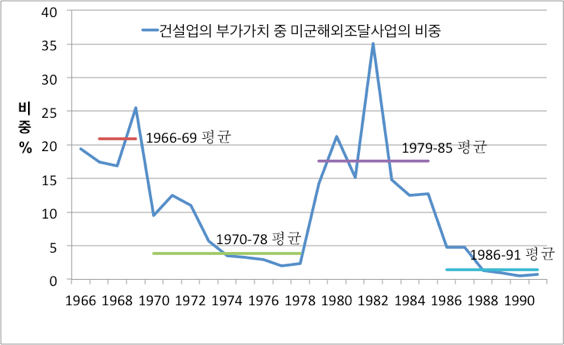

현대건설만 베트남에서 돈을 번 게 아니다. <그림 5>는 베트남전과 중동 관련 미군해외조달사업에 참여한 한국 건설업체 10개의 목록이다. 현대건설 이외에도 대림건설, 삼환, 유원, 진흥, 한일건설 등이 참여했고 돈을 벌었다. <그림 6>은 당시 한국 건설업계가 미군해외조달사업으로 벌어들인 돈의 규모가 건설업의 부가가치에서 차지하는 비중을 나타낸 것이다. 베트남전 기간 동안 한국건설업의 부가가치 중 OSP 비중은 최고 25%(기간 평균 21%)에 이른다.

이처럼 한국기업들은 베트남전 미군해외발주사업을 통해 많은 돈을 벌었다. 이 돈을 밑천삼아 일부 기업들은 재벌로 성장했다. 또한 베트남전 사업 경험과 사업네트워크는 이후 중동 특수로 이어졌다. 여전히 미국 주도의 냉전동맹의 한 축으로서였다.

5. 결론

한국인에게 베트남전쟁은 오랫동안 자유를 수호하기 위해 미국 주도의 반공산주의 동맹의 일원으로 한국군이 참전하고 희생된 전쟁으로 기억되어 왔다. 가해자로서의 한국군의 역할에 대한 성찰은 종전 30년이 지난 후에야 이루어졌다. 김대중, 노무현, 문재인 대통령 등이 미흡하지만 베트남 전쟁에 대해 “사과”했다.

그러나 베트남전쟁에 한국 ‘군인’만 참전한 것이 아니었다. 앞에서 보았듯이 한국군과 미군의 전쟁 수행을 위한 지원활동에 한국의 많은 기업들이 미국 정부의 돈을 받고 참여하였다. 전쟁은 군인들과 민간인들이 죽고 다치는 전쟁터였지만 동시에 일부 기업들에게는 막대한 돈벌이 기회이기도 하였다.

한국인들은 일본 기업이 한국전쟁 기간 동안 전쟁지원활동을 통해 막대한 돈을 벌고 성장한 것이 불편하다. 우리가 전쟁으로 고통 받는 동안 일본기업들이 돈을 번 것은 최소한 자랑할 일은 아니다. 그렇다면 베트남전쟁도 마찬가지로 생각할 수 있지 않을까?

각주

- 이 액수에는 민간기업 간의 계약은 포함되어 있지 않다. 당시 한국기업들이 주로 미국 기업(예를 들어 RMK-BRJ)의 하청계약을 통해 사업을 수주했음을 고려하면 최소한의 액수이다.

![[성명] 미얀마 군부 쿠데타 5년: 징병제 부활로 심화되는 인권 위기](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/01/myanmar-45x45.png)

![[국제공동성명] 병역거부자이자 인권활동가, 유리 셸리아젠코 탄압에 대한 긴급 성명](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/01/123123-45x45.jpg)

![[보도자료] 대체복무제도 개선방향 모색을 위한 국회 토론회](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/01/IMG_8696-45x45.jpg)

![[성명] 병역거부자를 가두는 나라에 양심의 자유는 존재하지 않는다 – 병역거부자 나단의 항소심 유죄 선고에 부쳐](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/01/nadan-45x45.jpg)

![[평화를 살다] “요리하고 먹고 저항하라” – 팔라펠과 후무스](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/02/5-45x45.jpg)

![[평화를 읽다] 역사를 품은 그림, 쓸쓸함을 알아차리는 다정함 – 『어느 쓸쓸한 그림 이야기』를 읽고](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/02/book-45x45.jpg)