김중미(기차길옆작은학교 큰이모, 동화작가)

전쟁없는세상 주:

올해는 전쟁없는세상이 태어난 지 15주년 되는 해입니다. 15살 생일을 맞아 이번 주부터 매주 한 편씩 후원인들이 전쟁없는세상과 맺은 인연, 직접 바라본 전쟁없는세상의 활동, 전쟁없는세상을 후원하는 까닭들에 대해 정성스럽게 써주신 글을 블로그에 올릴 예정입니다. 첫 글은 전쟁없는세상의 오랜 후원인이자, 기차길옆작은학교 큰이모인 김중미 선생님이 써주셨습니다.

미국의 시리아 폭격 소식을 듣고 글을 쓴다.

2003년 이라크침공 때 기억이 떠오른다. 2003년 이라크침공을 끝내고 부시가 말했던 임무완수를 트럼프 역시 똑 같이 내뱉었다.

2003년 봄, 나는 태어난 지 한 달도 채 안 된 아기를 맡아 키우며, 이라크 어린이들과 미국의 이라크침공에 맞서 인간방패로 간 한국청년들을 위해 기도하며 밤낮을 보냈다. 그때 인간방패로 이라크에 간 청년들을 지원하던 이용석 씨를 만났다. 그 인연은 결국 이 원고까지 쓰게 되는 계기가 되었다.

내가 전쟁 없는 세상을 꿈꾸게 된 건 언제부터였을까? 기지촌에서 성장기를 보내며 폭력적인 군사문화에 대한 거부감이 크긴 했지만 평화, 폭력, 전쟁문제에 예민하지는 않았다. 심지어 초등학교 시절에는 ‘평화’라는 단어를 반공, 승공, 멸공 같은 단어와 같은 느낌으로 받아들였던 것 같다. ‘평화’는 늘 ‘통일’과 함께 쓰였고 간판에 흔히 보는 단어였다. 평화상회, 평화문구, 평화식당, 평화건재. ‘평화’라는 말이 다르게 다가 왔던 몇 번의 계기. 그 기억을 되살려보았다.

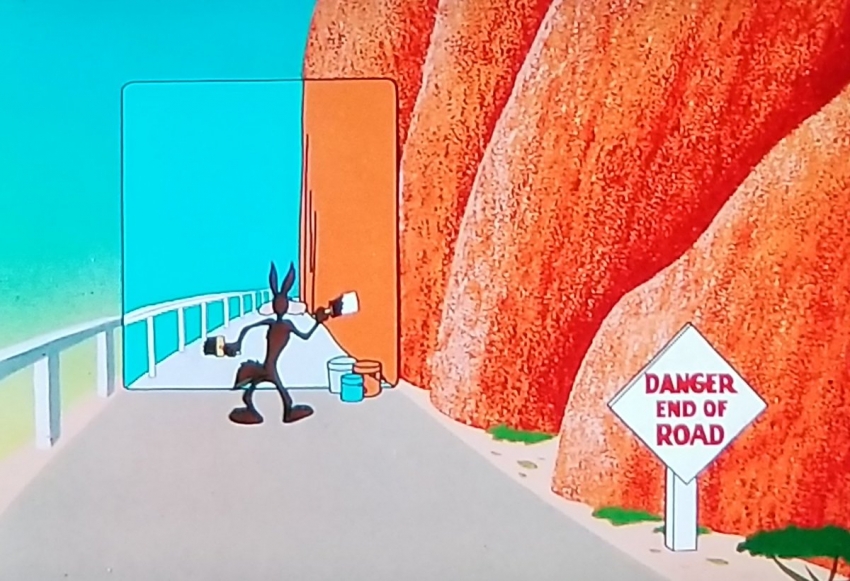

기차길옆작은학교는 인천 만석동과 강화에 있다. 해마다 인형극을 비롯한 공연을 하는데, 평화와 폭력을 중요한 주제로 다룬다. 사진출처: 김중미 선생님 페이스북

민희 언니네 삼촌

초등학교 4학년 때였다. 친할머니 댁에 불이 났다. 친할머니가 살던 곳은 일제강점기 때 지은 일본식 다세대 주택인 나가야 주택이 밀집해 있는 곳이었다. 그래서 순식간에 한 블록이 다 폐허가 되었다. 절망에 빠진 어른들과 달리 아이들은 방공호가 남아있던 불난 집터에서 전쟁놀이를 하고 놀았다. 놀이 때마다 우두머리를 자처했던 민희 언니는 선머슴 같은 왈가닥이었다. 언니한테서는 늘 비릿한 냄새가 났는데 언니 말로는 자기네집이 너무 가난해서 황새기 찌개만 먹어 그렇다고 했다. 나는 늘 유쾌하고 재미있는 언니가 좋았다. 그해 추석 때쯤이었다. 며칠 안 보이던 언니가 풀이 죽어 나타났다. 걱정하는 내게 언니가 대뜸 비밀을 지켜줄 수 있냐고 했다. 나는 물론 죽어도 비밀을 지키겠다고 맹세했다. 언니는 전날 밤에 삼촌이 자고 갔다면서, 언니네 삼촌은 설이랑 추석 때만 와서 자고 간다고 했다. 언니네 삼촌은 군대에서 탈영했는데, 절대 나쁜 사람은 아니라고 몇 번이나 강조했다. 자기 삼촌은 누구를 때리거나 해치는 걸 가장 싫어하는 사람이고 엄청 착하다고 말이다. 자기 아빠는 초등학교만 나왔지만 삼촌은 대학을 다녔다고도 했다. 언니 말에 의하면 삼촌은 못하는 게 없고, 키도 크고 잘 생겼으며, 노래도 잘하고 기타도 잘 친다고 했다. 민희 언니는 삼촌이 탈영한 건 삼촌 탓이 아니라고 나쁜 사람들 때문이라고 했다. 그때 언니가 말했다.

“우리 삼촌은 평화주의자야.”

이상하게 그 말이 귀에 꽂혔다. 그때부터 나는 한 번도 본 적이 없는 언니네 삼촌을 상상을 하기 시작했다. 영화나 책에서 멋진 주인공을 보면 새로운 이미지를 더해 영웅으로 만들어갔다. 그러다 어느 샌가 그 삼촌을 잊었다. 그런데 2001년, 오태양씨가 병역거부선언을 하던 장면을 텔레비전으로 보다가 불현듯 그 민희 언니가 말하던 그 삼촌이 떠올랐다.

에리히 프롬

고1 때인가 선생님의 권유로 에리히 프롬의 ‘사랑의 기술’을 읽었다. 사랑에 관한 말랑말랑한 에세이인 줄 알고 덤볐다가 그 무게에 휘청거렸다. 지적허영 때문이었는지, 정말 프롬의 글에 감동을 해서였는지 모르지만 그 뒤로 연달아 ‘소유나 존재냐’, ‘자유로부터의 도피’등을 읽었다. 거의 40년 전에 읽은 책들이라 세 권의 내용이 마구 헷갈리는데, 에리히 프롬은 그 책들 어딘가에서 미국만이라도 먼저 군비 축소를 실천함으로써 소련도 군비 축소를 할 수 있어야 한다는 주장을 했던 것 같다. 또 미국과 소련이 동시에 전쟁을 종식시키자는 주장도 있었다. 나는 에리히 프롬을 통해 당시에는 낯선 ‘평화주의 신념’을 만났고, ‘평화’의 의미에 대해 깊이 생각하게 되었던 것 같다. 그러나 책의 내용이 뒤죽박죽인 걸 보면 에리히 프롬을 충분히 이해하지 못했던 게 분명하다. 그래서 몇 년 전 에리히 프롬을 다시 읽겠다고 책을 사놨으나 게을러 여직 읽지는 않고 먼지만 쌓여가고 있다. ‘전쟁없는세상’에서 글을 부탁 받고 내가 ‘평화’에 대해 관심을 가지게 된 계기를 되짚어보다 문득 에리히 프롬이 떠올랐다.

도로시 데이

양심에 따른 병역거부에 대해 알게 된 건 1990년쯤이었다. 도로시 데이의 가톨릭 일꾼 공동체에 관한 책을 읽다가 2차 세계 대전 당시의 평화활동가들의 반전활동 중 하나가 방공훈련 거부라는 것을 알게 되었다. 그로부터 2년 뒤, 가톨릭 일꾼 공동체에서 자원 활동을 하고, 베트남전 때는 양심에 따른 병역 거부를 했던 미국인 가톨릭 선교사를 만났다. 그들과 만남은 내 시선을 더 넓게 해주었고, 평화를 선택하는 작은 한 사람 한 사람의 힘이 얼마나 큰지를 깨닫게 해주었다. 그들에 대해 알지 못했다면, 2001년 오태양의 양심에 따른 병역 거부가 내게 그렇게 큰 울림으로 다가오지 않았을 거다.

가톨릭사회운동가 도로시 데이. 그녀의 삶과 실천은 이후 많은 종교인, 평화활동가, 아나키스트들에게 큰 영향을 끼쳤다.

2001년 이후 종교적 신념을 지키기 위해, 평화적 신념을 지키기 위해 징집, 집총을 거부하는, 혹은 예비군 훈련을 거부하는 청년들의 소식이 이어졌다. 그때마다 청년들의 양심에 따른 병역 거부 선언서를 읽어내려 가며 다양한 청년들이 자신의 신념에 따라 선택한 길을 멀찍이 에서라도 따라 걸을 수 있었다. 그래봤자 내가 할 수 있는 일이라고는 그들의 활동에 관심을 기울이며 글을 읽고, 작은 힘을 보태는 것뿐이다. 그러나 그 덕분에 나는 좀 더 깨어있는 사람으로 살아가고 있다.

‘전쟁없는세상’이 하는 일은 단지 군대를 거부하는 것이 아니다. 우리가 꿈꾸는 평화는 우리를 지배하는 일상의 폭력을 멈추는 일이다. 무기를 사고 군대를 유지하기 하느라 뒷전이 된 청년과 청소년, 아동, 소수자들과 약자들을 위한 복지를 늘리는 일. 권력과 다국적기업이 군산복합체의 주머니로 들어가는 눈 먼 돈을 줄이는 일. 끊임없는 긴장과 일상에 스며든 폭력적이고 위계적인 군사문화를 극복하는 일까지. 우리가 ‘전쟁없는세상’에 조금 더 관심을 기울이고 작은 힘을 나눌 수 있다면 우리의 삶에 평화의 영역이 조금씩 넓어질 거다.

![[보도자료] 전쟁없는세상 2035 NDC 의견 제출](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2025/10/20250927_039_DSC_0400-45x45.jpg)

![[보도자료] 이스라엘의 서울 ADEX 참여 금지 촉구 기자회견](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2025/09/IMG_6132-45x45.jpg)

![[성명] 양심적 병역 거부자 네티윗 초티팟파이살에 대한 기소를 취하하라](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2025/09/screenshot_20250908_165244_instagram-45x45.jpg)

![[성명] 경찰 무기, 인도네시아 청년을 죽였다 – 민주주의를 짓밟는 시위진압 무기 수출을 멈춰라](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2025/09/indonesia2-45x45.png)

![[게임과 평화] 낭떠러지를 향해 질주하는 합리적 주체들 – 보드게임 〈리미트〉](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2025/12/danger-45x45.jpg)