문아영(평화교육활동가, 피스모모 대표)

전쟁없는세상 주:

올해는 전쟁없는세상이 태어난 지 15주년 되는 해입니다. 15살 생일을 맞아 후원인들이 전쟁없는세상과 맺은 인연, 직접 바라본 전쟁없는세상의 활동, 전쟁없는세상을 후원하는 까닭들에 대해 정성스럽게 써주신 글을 블로그에 올리고 있습니다. 세 번째 글은 전쟁없는세상의 좋은 동료 평화활동가인 문아영 피스모모 대표께서 써주셨습니다.

가끔 고등학교 1학년 2학기 중간고사 성적표를 받던 순간을 떠올립니다. 저는 고등학교가 너무 싫었거든요. 감옥 같고 닭장 같고 왜 다녀야하는지도 모르겠고요. 반항한답시고 공부를 안하다가 성적표에 선명하게 찍힌 “43등”이라는 글자에 정신이 번쩍 들었습니다. 아, 이러다 진짜 큰일나겠구나! 인문계 고등학교 45명 정원인 반에서 43등을 했는데요. 44등과 45등은 펜싱부였어요.

그 때부터 죽어라고 공부를 했습니다. 성적을 끌어올리느라 정말 너무 고통스러웠습니다. 왜 공부 안했을까 후회할 정도로요. 하지만 고3이 되어 대입을 준비하면서도 공부가 재미있지는 않았습니다. 대학교를 가야 한다는데 왜 가야하는지 잘 몰랐거든요. 다들 가니까 가는 것, 뭔가 대학을 나와야 완성이 되는 것 같은 느낌적인 느낌이었어요. 그렇게 대학을 갔고, 그 해 가을 저는 멘붕에 빠지게 됩니다. 막내동생이 고등학교 자퇴를 선언했거든요.

막내동생은 고등학교 1학년에 입학하자마자 자퇴를 하고 싶다고 했습니다. 아니 고등학교 입학 전에도 고등학교에 가기 싫다고 했었습니다. 그 때 저는 첫째 언니로서 조금은 엄중한 표정을 지어보이며 말했지요. “그래도 고등학교는 가야해.” 입학해서 한 학기쯤 다녔을까. 막내동생은 다시 학교를 그만두고 싶다는 이야기를 했습니다. 저의 대답은 같았어요. “별로 경험해보지도 않고, 지금 판단하기엔 경험이 너무 짧아.” 그 이후로 동생은 제게 자퇴 이야기를 하지 않았습니다. 그리고 저는 부모님에게 이 사실을 알리지 않았습니다. 부모님이 충격받으실 것 같았거든요.

그런데 어느 날 부모님이 말씀하셨습니다. 막내는 고등학교를 자퇴하기로 했다. 엄청난 배신감이 몰려들었습니다. 아니, 어째서? 어떻게? 왜? 나는 그 지겨운 고등학교를 꾸역꾸역 다 다녔는데 왜 때문에 저 아이는 안 다녀도 되는 것이지? 대학 기숙사 딱딱한 나무침대에서 뒤척이며 잠을 이루지 못했습니다. 부모님은 동생이 학교를 그만두고 싶다고 하자 “인생계획서를 써와보라“고 하셨고 동생은 그 인생계획서라는 것을 기깔나게 써서 드렸다고 합니다. 어머니와 손을 잡고 자퇴서를 작성하고 당당히 학교를 빠져나온 동생은 정말 그 인생계획서처럼 드럼도 배우고 대금도 배우고 나이아가라 파마도 했습니다. 그리고 자기가 원하는 공부도 즐겁게 했지요.

저는 지금도 여전히 그 시간들을 생각합니다. 제가 고등학교를 끝까지 꾸역꾸역 다닐 수 밖에 없었던 것은 대학을 안 가는 경우에 대해서 단 한 번도 생각해보지 않았기 때문입니다. 자퇴는 문제아들이나 하는 것이지 나는 할 이유가 없다고 생각했던 것이지요. 제가 스스로에게 던졌던 질문은 이것이었습니다. “내 동생은 생각할 수 있었는데, 나는 왜 생각하지 못했지?” 정상성으로부터 이탈하는 것, 첫째였던 저에게는 그것이 가장 두려운 일이었던 것 같아요.

문아영님이 활동하는 피스모모는 ‘모두가 모두에게 배운다’는 뜻으로, 평화교육운동 단체다. 평화교육 뿐만 아니라 각종 평화 이슈에 적극적으로 참여한다.

저는 평화교육 활동가입니다. 평화교육을 통해 교장, 교감, 교사를 비롯해 초, 중, 고등학생 분들을 만나고 있는데요. 그렇게 만나게 되는 분들에게 가끔 동생의 자퇴와 관련한 저의 이야기를 들려드리곤 합니다. 선생님들은 고개를 끄덕이며 당신들도 그랬다 이야기하시지만, 청소년들은 저보고 얼척 없다 합니다. 그만두고 싶으면 그만두면 되지, 왜 그랬냐고요. 자퇴가 소위 문제아의 낙인인 것처럼 믿어졌던 그 시대는 저물었습니다. 여전히 탈학교청소년에 대한 사회적 시선은 갈 길이 멀지만 그럼에도 불구하고 자퇴는 선택가능항 중 하나로 자리잡았습니다. 저는 학력에 의한 사회적 차별을 지탱하는 구조 중 일부였지요. 제가 믿었던 ‘정상’의 세계에 균열이 나기 전까지는요. 이 이야기를 하며 저는 꼭 “병역거부운동”에 대해 소개하며 질문합니다. “평화를 선택하는 것, 시민인 우리들에게 당연한 권리 아닌가요?”

저는 “자기결정권”이라는 단어를 참 좋아합니다. 스스로의 삶에 관해 스스로 결정하는 것, 그런데 저는 이 말 앞에 “관계적”이라는 단어를 하나를 더 추가해서 “관계적 자기결정권”이라고 씁니다. “관계적 자기결정권”은 이렇게 설명될 수 있겠지요. 스스로 결정하되 그 결정에 나와 얽힌 여러 관계들이 반영되는 것.

“관계적 자기결정권”에 기반한다면 내 주변의 사람들, 동물들, 생명들과의 관계 속에서 전쟁을 선택하지 않는 것, 평화를 선택하고 평화의 곁에 서는 것은 당연한 권리가 됩니다. 그렇다면 병역을 거부하는 이들이 더 이상 감옥에 가지 않아야 하겠지요. 요즘 미래교육이다 혁신교육이다 말의 홍수 속에서 저는 ‘어떤 미래’인지, 그리고 ‘무엇이 혁신’인지 질문하고 싶습니다. 전쟁의 야만이 여전히 존재한다면, 그 미래는 지금과 무엇이 다른가요? 보병에서 드론으로 옮겨가는 것이 혁신인건가요?

제가 전쟁없는세상을 후원하는 이유는, 더 강한 무기, 더 빠른 전투기, 더 날렵한 잠수함이 우리를 지켜줄 것이라는 믿음에 사로잡힌 사회에서, 모두가 그 믿음에 충성해야 한다는 주류의 목소리들 속에서 아주 조용하고 나긋나긋하게 ‘음..그거 아닌데’라고 속삭이는 그 목소리 때문입니다. 전쟁없는세상은 쉼 없이 전쟁을 준비하고 있는 세상 속에서 총 끝에 피어나는 꽃을 그리기 때문입니다. 분단폭력으로 뒤덮인 한국 사회에서 ‘전쟁에 가담하는 것은 괜찮지 않다’고 한결같이 이야기하며 15년을 한결같이 평화운동의 최전선에 머물러 왔기 때문입니다.

그리고 마지막으로 고백하자면 제가 전쟁없는세상을 후원하는 것은, 자꾸 글쓰라고 속삭이는 용석, 간지나는 오리, 신비로운 쭈야, 늘 고마운 하늬, 반짝이는 덴마, 게임천재 지우, 못하는 거 찾기 힘든 승호, 배움을 쉬지 않는 가람, 말보다 더 큰 존재감 여옥, 이 세상을 전쟁 없는 곳으로 바꾸어 가고 있는 이 사람들 때문입니다. 이 사람들이 도대체 어떤 사람들인지 궁금하시다고요? 그럼, 이제 당신의 차례입니다. 전쟁이 없는 세상을 선택하실 차례, 우쥬라이크 썸 전없세?

![[보도자료] 전쟁없는세상 2035 NDC 의견 제출](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2025/10/20250927_039_DSC_0400-45x45.jpg)

![[보도자료] 이스라엘의 서울 ADEX 참여 금지 촉구 기자회견](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2025/09/IMG_6132-45x45.jpg)

![[성명] 양심적 병역 거부자 네티윗 초티팟파이살에 대한 기소를 취하하라](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2025/09/screenshot_20250908_165244_instagram-45x45.jpg)

![[성명] 경찰 무기, 인도네시아 청년을 죽였다 – 민주주의를 짓밟는 시위진압 무기 수출을 멈춰라](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2025/09/indonesia2-45x45.png)

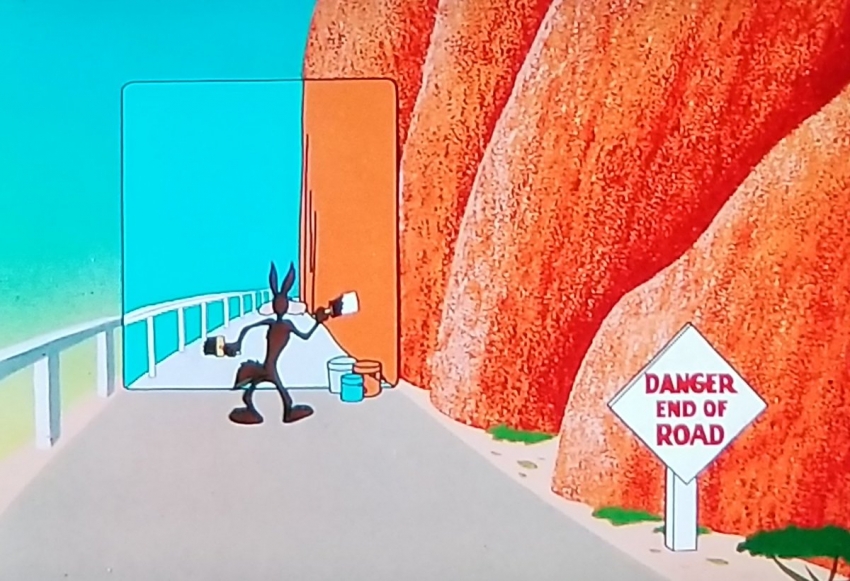

![[게임과 평화] 낭떠러지를 향해 질주하는 합리적 주체들 – 보드게임 〈리미트〉](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2025/12/danger-45x45.jpg)