쭈야(전쟁없는세상 활동가)

세계군축행동의 날(GDAMS, Global Day of Action on Military Spending) 캠페인은 2011년에 시작되었습니다. 매년 4월 스웨덴의 스톡홀름 국제평화연구소(SIPRI)의 세계 군사비 지출 보고서 발표에 맞춰, 전 세계 평화단체들은 군비를 줄이고 평화를 선택하자는 캠페인을 진행합니다. 한국의 평화단체들은 4월 29일(월)까지 온라인 액션, 세계군사비 지출 보고서 발표 기자회견, 언론 기고 등을 진행합니다.

대화와 신뢰를 통한 한반도 평화를 세워가고자 열린 4.27 남북정상회담이 열린지 1년이 되어갑니다. 판문점 선언에서 합의한 ‘단계적 군축’은 9.19 남북 군사합의서를 통해 느리지만 지속적으로 실현되어 갑니다. 서로의 적대행위를 중단하자고 약속한 지금, 무력을 앞세운 강력한 힘이 아닌 협력과 배려, 인정을 통한 평화는 더 이상 실현 불가능한 꿈이 아닙니다. 함께하는 세계군축행동의 날 캠페인을 통해 한반도 평화를 세우는 평화적 상상력을 모색해 봅니다.

평화의 기대감으로 시작한 21세기, 그러나 다시 시작된 전쟁

냉전이 최고조에 달했던 1988년 전 세계 군비 지출은 1조 4,410억 달러에 달했으나, 탈냉전 시기로 접어들며 계속 감소하여 1998년에는 최하(745억 달러)로 떨어졌다. 2000년에는 55년 만에 남북정상회담이 열렸다. 누군가는 2번의 전쟁과 냉전구도를 종식시킨 독일 통일에 이은, 탈냉전과 평화의 시작을 알리는 21세기의 출발점으로 인식했을 수도 있다. 또 누군가는 생각보다 훨씬 빨리 통일이 올 지도 모른다고 상상했을지도 모른다.

그러나 2001년 9·11 테러가 발생했다. 그리고 2002년 새해 국정 연설에서 부시 대통령은 북한, 이라크, 이란을 지목해 ‘세계평화를 위협하는 악의 축’이라 규정하고 테러와의 전쟁을 선포했다. 미국을 비롯한 전 세계가 ‘테러와의 전쟁’, ‘세계 평화’를 명분으로 다시 전쟁을 시작했다. 그 후로 17년이 흘렀다. 세계 평화는 오고 있을까. 테러와의 전쟁으로 우리가 얻은 것은 무엇일까.

전쟁이 가져온 참혹한 숫자들

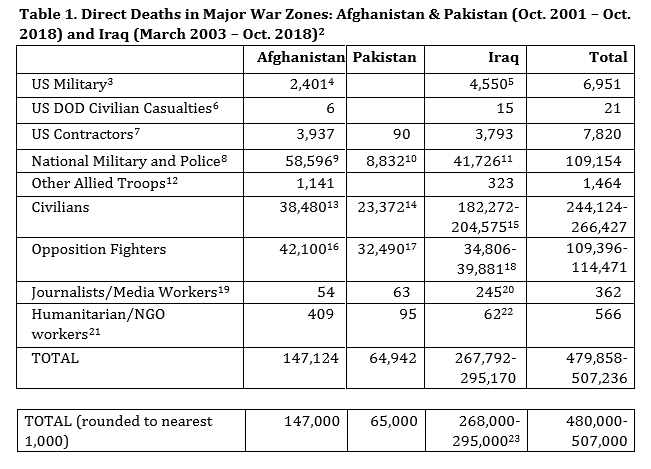

미국 브라운대학교의 왓슨 연구소는 2011년부터 35명의 학자, 법률가, 인권운동가가 ‘전쟁 비용 프로젝트'(Costs Of War Project)‘라는 이름으로 모여 9/11 이후로 발생한 전쟁 비용과 피해 등을 조사해오고 있다. 지난 11월 발표한 자료에 따르면, 미국이 일으킨 이라크와 아프가니스탄, 그리고 파키스탄에서 벌여온 테러와의 전쟁 과정에서 폭격 등으로 죽은 사람은 약 50만 명(48만~50만 7천명)에 이른다. 이중 미군 사망자는 7천여 명, 나머지는 모두 비미국 군인과 민간인이다. 여기에 전쟁이 남긴 트라우마, 빈곤, 영양실조, 인프라 손상, 환경 악화, 전쟁잔류 무기 폭발 등으로 인한 피해까지 계산하면 사상자 수는 더 늘어날 것이다.

2011년 미국이 개입한 시리아 내전은 8년째 끝나지 않고 있다. 영국의 시리아 내전 감시단체 시리아인권관측소에 따르면, 2014년에는 사망자가 15만을 넘어섰고 지난 3월 15일부로는 37만 명을 넘어섰다. 행방불명된 18만여 명을 고려하면 사실상 50만 명이 시리아 내전으로 죽었다. 또 유엔 서아시아 경제사회위원회에 따르면, 시리아 내전으로 파괴된 물적 자본의 피해 규모만 3천 880억 달러, 우리 돈 434조 5천억 원에 이른다. 현재 2,100만 명의 아프가니스탄, 이라크, 파키스탄, 시리아 국민은 전쟁 난민으로 또 국내 실향민으로 살아가고 있다.

2015년 4월 시작된 예멘 내전은 시리아 내전에 이어지고 있는 또 다른 인도주의적 재앙이 시작됐다. 전세계 무장분쟁 지역, 날짜, 피해 규모 등을 조사 수집하는 데이터 프로젝트(ACLED, The Armed Conflict Location & Event Data Project)에 따르면, 지난 4월 16일을 기준으로 예멘 전쟁 사망자는 7만 명을 넘었다. 2017년에 발생한 콜레라는 10만 명을 감염시키고 2,500명이 넘는 사망자를 냈다. 100만 명 이상의 임산부가 영양실조로 고통 받았고, 인구의 55퍼센트가 식수 공급에 어려움을 겪고 있다. 2018년 6월 유엔 보고서에 따르면 예멘 어린이 사망자는 1316명이며, 2017년에만 발생한 552명의 사망자 가운데 370명이 어린이였다. UN은 예멘에서 10분당 1명의 어린이가 영양실조, 설사, 호흡기 질환으로 사망하고 있고, 약 200만 명의 어린이가 정규교육을 받지 못하고 있다고 밝혔다. 상황은 나아졌을까? ACLED에 조사에 따르면 지난 5개월 동안에만 1만 명의 사망자가 발생했다.

매년 최고치를 경신해 온 21세기 국방비 지출, 행복은 방산 기업에게

냉전 종식과 함께 21세기 직전 글로벌 위기와 함께 급락세를 유지했던 전 세계 국방비 지출은 2000년 이후 급격히 증가하기 시작한다. 2000년에는 99년 대비 3.1% 오른 7천 980억 달러로 증가했고, 2004년에는 1조 달러를 넘어선다. 이어 2008년에는 1조 4천 6백억 달러로 냉전이 최고조에 달했던 1988년 전 세계 군비 지출을 넘어서게 된다. 2017년도 전 세계 군사비 지출액은 1조 7390억 달러에 이른다. 1인당 지출 비용으로 환산하면, 전 세계 인구가 국방비에 230 달러(약 24만 7500 원)를 쓰고 있다. 국방비 지출이 늘었다는 것은, 더 많은 무기가 사고 팔리고 쓰였다는 것을, 더 많은 전쟁이 일어났다는 것을 의미한다. 40년째 전 세계에서 발생하는 분쟁과 갈등을 조사 연구해온 ‘웁살라 갈등 데이터 프로그램'(Uppsala Conflict Data Program)에 따르면 어떤 지역에서 유혈 분쟁으로 사망한 사람이 1000명을 넘기면 전쟁으로 규정하는데, 21세기 들어와 해마다 10개 안팎, 총 120개의 전쟁이 벌어졌다고 한다.

군비 지출은 방산 기업들의 호황으로 이어졌다. 스톡홀름 국제평화연구소(SIPRI)의 연구에 따르면, 2000년 588억 달러(약 67조원)이던 세계 상위 100대 방산기업의 무기판매액은 전 세계 국방비 지출이 1조 달러를 넘어선 2004년 2,360억 달러(약 270조)로 4년 동안 4배 증가했다. 2017년 현재 무기판매액은 3,982억 달러(약449조원)에 달한다. 2000년 이후 감소한 적이 없다. 전 세계적인 글로벌 위기 속에서도 그야말로 승승장구 초고속 성장이다.

전쟁을 위한 투자를 중단하고, 평화에게 기회를

시리아와 예멘 내전이 우리와는 상관없는 일로 느껴질 수도 있다. 한반도에서 일어난 전쟁도 아니고, 한국이 일으키거나 개입한 전쟁이 아니니 굳이 관심 둘 필요가 없다고 생각할 수도 있다. 그러나 여기, 살펴보아야 할 사실들이 있다.

최근 2~3년간 예멘 내전 지역에서 한국의 무기들이 사용된 사진과 동영상이 발견되어왔다. 실제로 예멘의 ‘므와타나인권(MHR)’ 등 3개 인권단체가 발간한 <예멘 민간인 사망과 파괴, 트라우마에 대한 미국과 유럽연합의 역할> 보고서에는 예멘 민간인 공격 무기 명단에 한국이 수출한 방산물자가 포함되어 있다. 또한 한국의 아크부대는 예멘 내전에 참전하는 UAE 특수전 부대에 대한 교육 훈련을 맡아왔다. 내전의 장기화라는 대목을 놓치지 않기 위해 한국 정부와 기업은 ‘방산 한류’를 표방하며 사우디에 국방과학연구소를 설치하고 기업들은 방산전시회에서 첨단 무기들을 전시하고 판매하는데 열을 올리고 있다. 어쩌면 우리는 예멘 난민 수용 문제에 대한 찬반을 논하기에 앞서, 예멘을 파괴하고 내전이 지속되도록 ‘사실상’ 일조한 책임에서 자유로운지 자문할 필요가 있다.

테러와의 전쟁 선포 후 19년, 세계 평화는 오지 않았다. 우리의 주머니에서 안보와 평화의 명분으로 점점 더 많이 빠져나간 국방비는 방산 기업의 배를 불리는데 일조했을 뿐이다. 지금이라도 전 세계 인구가 1인당 227달러(2017년 기준)씩 지출하는 국방비를 빈곤과 기후변화를 막기 위한 비용으로 쓴다면, 매년 영양실조와 질병으로 죽어가는 전 세계 300만 명(2016년 기준)의 어린이를 살리는 비용으로 쓴다면, 하루 2,100원 이하를 쓰며 살아가는 전 세계 7억 3,600만 명을 위해 나누어 쓴다면 적어도 무고한 죽음들은 막을 수 있다. 적어도 지금보다는 평화로울 것이다.

![[성명] 미얀마 군부 쿠데타 5년: 징병제 부활로 심화되는 인권 위기](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/01/myanmar-45x45.png)

![[국제공동성명] 병역거부자이자 인권활동가, 유리 셸리아젠코 탄압에 대한 긴급 성명](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/01/123123-45x45.jpg)

![[보도자료] 대체복무제도 개선방향 모색을 위한 국회 토론회](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/01/IMG_8696-45x45.jpg)

![[성명] 병역거부자를 가두는 나라에 양심의 자유는 존재하지 않는다 – 병역거부자 나단의 항소심 유죄 선고에 부쳐](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/01/nadan-45x45.jpg)

![[평화를 살다] “요리하고 먹고 저항하라” – 팔라펠과 후무스](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/02/5-45x45.jpg)

![[평화를 읽다] 역사를 품은 그림, 쓸쓸함을 알아차리는 다정함 – 『어느 쓸쓸한 그림 이야기』를 읽고](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/02/book-45x45.jpg)