안악희(전쟁없는세상 병역거부팀 활동가, 징병제폐지를위한시민연대 활동가, 베이시스트)

전쟁없는세상 주:

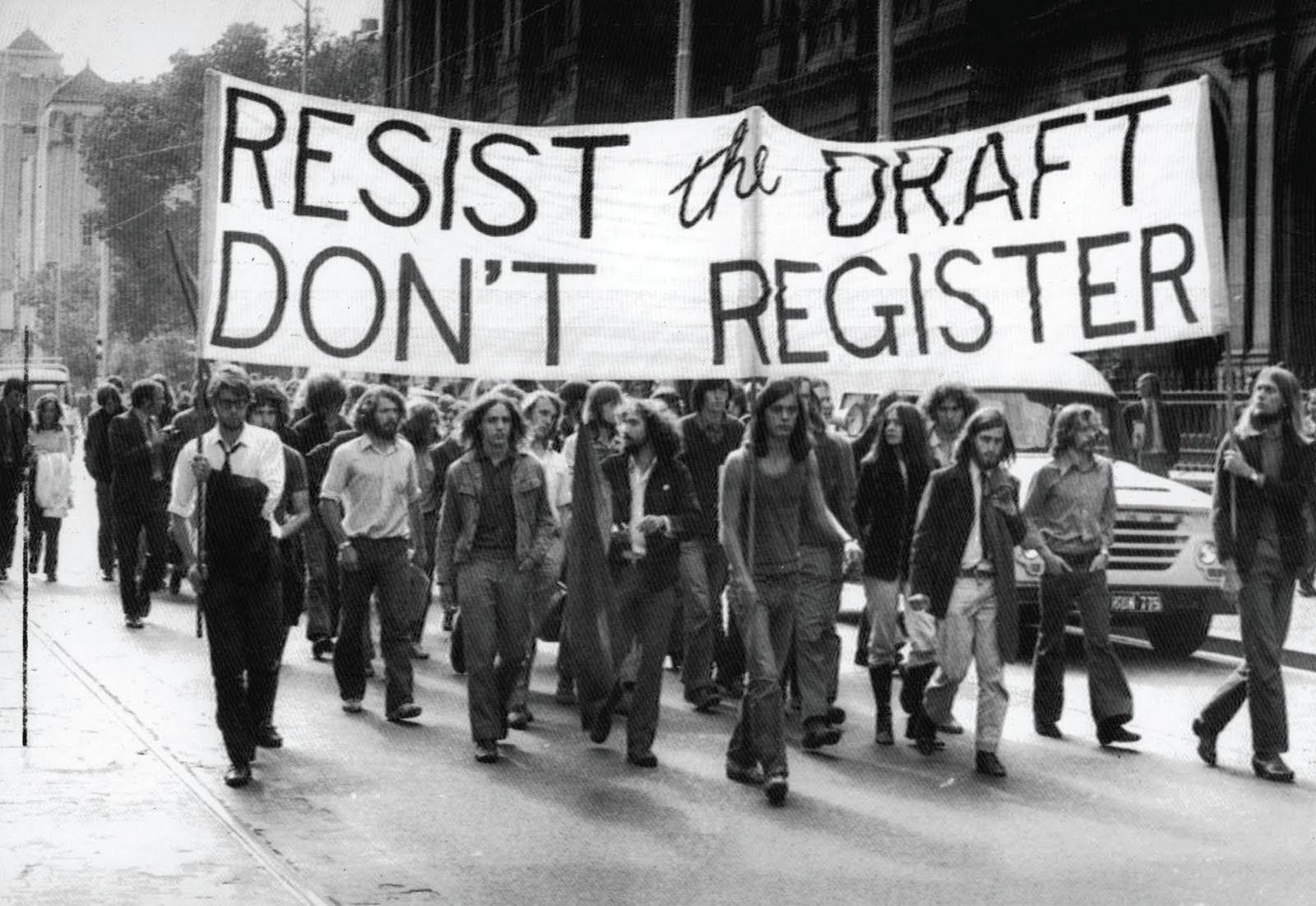

전쟁없는세상 병역거부팀 활동가이자 베이시스트인 안악희 님이 세 차례에 걸쳐서 반전과 평화를 노래한 음악들을 소개합니다. 일주일에 한 편씩 모두 3주에 걸쳐 연재되고 이번 글이 두번째입니다. 이번 주에는 베트남전쟁과 그게 저항한 반전운동이 거셌던 1960년대~1970년대 곡 중 세 곡을 소개합니다. 메인 이미지는 베트남전 당시 병역 거부운동 사진입니다. 전쟁을 막기 위해서, 병역거부를 하기 위해서 지방 병무청에 등록하지 말것을 권하고 있습니다.

오랫동안 음악은 메시지를 전달하는 주요 수단이었다. 아직 신문도 방송도 없던 시절, 음악은 국가나 공동체의 이념을 전달하는 주요 수단이었고, 민중의 표현의 자유를 충족시켜주는 도구였으며, 때로는 저항의 수단이기도 했다. 글자를 모르는 사람들이 대다수였던 시대에도 모두들 노래 가사는 잘만 외웠으며, 구전으로 떠돌던 노래는 현대에 와서 과거의 역사를 되짚는 자료가 되기도 한다.

대체로 예부터 전해져 오는 노래는 국가와 민족의 아름다움, 자연의 아름다움, 위대한 영웅의 행적을 표현하곤 하지만, 반드시 숭고한 이야기만을 담지는 않는다. 항상 전쟁과 위기 속에서 영웅이 등장하지만, 그 영웅 뒤편에 있던 수많은 평범한 사람들은 전쟁이 언제나 되어야 끝나는지를 고대한다. 영웅이 얼마나 대단하든 민초들은 사실 별 관심이 없다. 이들은 사랑하는 가족과 따듯한 잠자리가 있던 정든 고향으로 돌아가기만을 바랄 뿐이었다.

그런고로, 음악에서 반군사주의와 평화주의는 어제 오늘의 소재가 아니었다. 고대 중국에서 부터 변방의 병졸들이 고향을 그리워 하며 읊은 시는 이루 다 셀 수가 없을 정도다. 이 글은 이러한 평화와 반군사주의를 노래한 곡들을 소개하고자 한다. 물론 세상의 이 많은 노래들을 모두 소개하기는 어렵기에, 이 글에서는 독자 여러분이 음원에 접근 가능한 20세기와 21세기 초반의 곡들을 위주로 추렸다. 특히, 한국의 다른 칼럼에서는 찾아보기 힘든 곡으로 엄선하려 노력했다.

Draft Dodgers Rag – Phil Ochs(1965)

베트남전 시기는 전세계적으로 반전운동이 활발했던 시기이다. 전 세계 사람들이 서로의 연계를 형성하며 국제연대를 만들고 베트남전에 반대하는 움직임을 보였던 엄청난 시기였다. 이 시기에 필 옥스Phil Ochs는 수많은 반전/평화 노래들을 만들어냈다. 그 중 걸작으로 꼽히는 것이 이 “병역기피 랙(Rag:20세기 초반 유행했던 초기 재즈의 한 장르. 필자 주)”인데, 이 노래는 소위 말하는 치킨 호크(겉으로는 호전적인 척 하지만 속으로는 겁쟁이인 보수파)들을 비꼬는 내용으로 채워져 있다. “카스트로도 죽었으면 좋겠고, 주은래도 싫지만, 난 피가 튀기지 않는 전쟁터라면 갈 수 있다”는 이야기는 당시 무리하게 징병제가 시행되던 미국에서 많은 이들의 공감을 받았다. 누구는 억지로 군대에 끌려 가는데 누구는 입으로만 전쟁을 이야기 하면서 슬쩍 뒷문으로 빠지는 현실을 제대로 풍자했다. 실제로, 당시 고등학교를 막 졸업한 젊은이들은 대체로 바로 징집되어 베트남에 투입되었지만, 집이 좀 살고 배경이 좀 되던 집안 자제들은 계속 학업을 이어 나가거나(당시 미국은 25살이 넘으면 거의 징집을 하지 않았다) 주 방위군 공군 등에 지원하여 베트남에 투입되는 것을 피했다. 전자로는 빌 클린턴이 있었고, 후자로는 조지 부시 주니어가 있었다.

War – Edwin Starr(1970)

역사적으로 전쟁은 역설적으로 시민권이 확대되는 계기가 되기도 했다. 젊은 노동자들을 징집하기 위해 그에 대한 반대급부로 정부는 그들에게 참정권을 주지 않을 수 없었고, 1차대전 기간 동안 많은 남성들이 징집되었기 때문에 산업체들은 주로 여성들이 맡았다. 후방에서 생산을 담당하고 치료와 요양을 담당한 여성들 또한 1차대전을 전후하여 참정권을 보장받았다. 베트남전도 어떤 면에서는 당시 인종 분리정책으로 차별 받던 아프리카계 미국인들에게 기회가 될 수도 있었다.

허나 현대의 전쟁은 근대의 전쟁과 달랐다. 근대의 전쟁은 국가주의적 명분이 조금이라도 남아 있었다면, 현대의 전쟁은 군산복합체와 제국주의가 노골적으로 욕망을 드러낸 추잡한 모습만이 남았다. 이런 상황에서 아프리카계 군인들이 아무리 노력해 봤자 돌아오는 것은 코딱지만한 훈장뿐이었다. 당시 베트남전에 참전했던 아프리카계 군인들은, “백인들의 군대에 우리가 있을 자리는 없더라”라고 이야기 하곤 했다. 심지어 베트남전 초기에는 아프리카계 미국인들과 백인들 사이의 사상자 숫자도 상당히 차이가 났다.

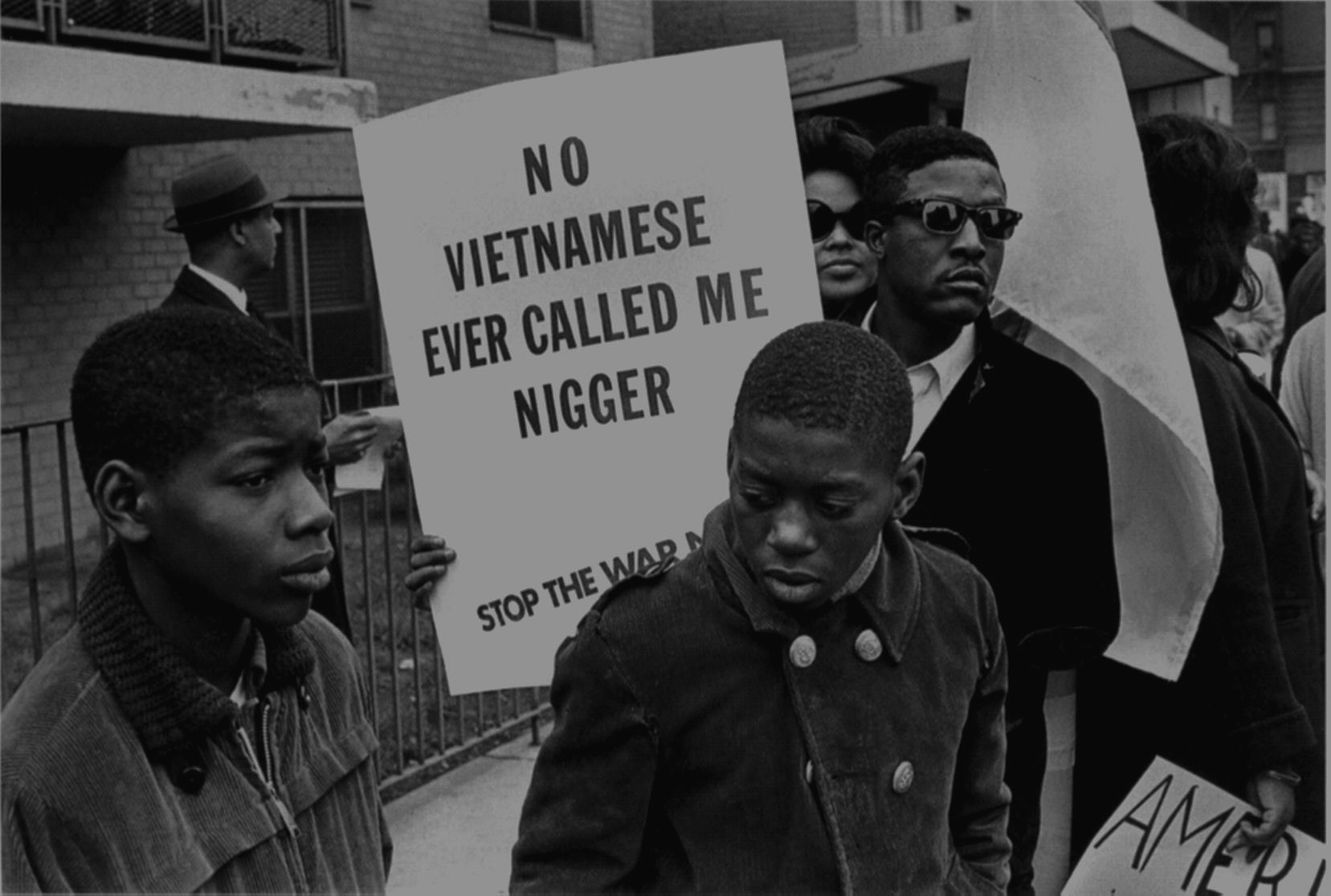

이러한 끔찍한 상황 하에서 아프리카계 미국인들은 베트남전을 반대하기 시작했다. “베트남 사람들은 나를 깜X이 라고 부르지 않는다”같은 구호가 미 전역을 뒤덮었다. 당시 아프리카계 미국인들의 음악은 소울이었고, 에드윈 스타는 소울 리듬에 평화의 메세지를 담았다.

War Pigs – Black Sabbath(1970)

헤비메탈의 기반을 닦은 명 밴드 블랙 사바스 또한 당시 시대에서 비껴나갈 수 없었다. 사실 한국에는 단순히 악마주의 밴드로만 알려져 있지만, 보컬 오지 오스본은 블랙 사바스 시절에나 그 이후 솔로 활동 시기에나 사회적인 메시지를 자주 다루곤 했다(한국 사람들이 잘 모르는 사실인데, 그의 곡 ‘Crazy Train’도 냉전을 풍자한 내용이다). 특히나 어둡고 음산한 블랙 사바스의 분위기는 전쟁의 참혹함을 다루기에 안성맞춤이었다.

이 곡은 원래는 ‘발푸르기스의 밤’이라는 제목으로 전쟁을 마녀와 악마의 축제로 비유한 곡이었으나 곡이 당시로서는 너무 길었기에(무려 7분 57초) 레코드 회사로부터 상업성이 떨어진다는 평가를 받았다. 또한 밴드의 악마주의적인 분위기를 좀 벗어날 겸(여담인데 사실 블랙 사바스의 멤버들은 독실한 기독교인들이고 악마주의적 이미지는 상업적인 이유로 일부러 퍼트린 것이라 한다. 오지 오스본은 영국 성공회 신도이고 토니 아이오미는 가톨릭이다) 여러 이유로 인해 결국 전쟁을 다룬 곡으로 가사를 바꾸었다고 한다.

개인적으로는 토니 아이오미의 기타 리프와 베이스를 비롯한 리듬 섹션이 가장 잘 조화를 이룬 곡이라고 생각한다. 헤비메탈의 원류를 느껴보고 싶은 분들은 필히 들어보길 권한다.

Oliver’s Army – Elvis Costello and the Attractions(1979)

엘비스 코스텔로는 한국에는 단순히 발라드 곡으로만 알려져 있지만, 원래 그는 펑크/뉴웨이브 시대를 관통하는 폭넓은 음악 세계를 보여주는 훌륭한 뮤지션이었다. 영국 뉴웨이브의 전형을 보여준 그의 초기의 음악은 팝적이면서도 군더더기 없는 구성을 보여준다.

이 곡은 당시 북아일랜드에 군대를 투입하던 영국의 현실에서 모티브를 얻었다고 한다. 당시 엘비스 코스텔로는 북아일랜드 투어를 돌고 있었는데, 거리마다 영국군이 자동소총을 들고 순찰을 도는 것을 보고 아연실색 했다고 한다. 그래서인지 가사에 홍콩을 비롯한 세계 각지를 언급하면서 영국의 제국주의적 악행을 언급하는 부분도 있다.

훗날 엘비스 코스텔로는 이 노래가 “지나치게 정치적으로 읽혔다”고 불만을 토로했지만 동시대의 북아일랜드 문제와 영국의 팽창주의에 관해 정확히 묘사한 곡임에는 틀림 없다. 또한 당시 영국군은 자신들을 가리켜 “전문가”라는 표현을 쓰면서 마치 살상을 위한 군대가 아닌 것 처럼 포장하여 모병을 했는데, 이 가사에도 그러한 부분이 잘 드러난다(“But there’s no danger / It’s a professional career”).

![[성명] 미얀마 군부 쿠데타 5년: 징병제 부활로 심화되는 인권 위기](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/01/myanmar-45x45.png)

![[국제공동성명] 병역거부자이자 인권활동가, 유리 셸리아젠코 탄압에 대한 긴급 성명](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/01/123123-45x45.jpg)

![[보도자료] 대체복무제도 개선방향 모색을 위한 국회 토론회](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/01/IMG_8696-45x45.jpg)

![[성명] 병역거부자를 가두는 나라에 양심의 자유는 존재하지 않는다 – 병역거부자 나단의 항소심 유죄 선고에 부쳐](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/01/nadan-45x45.jpg)

![[평화를 살다] “요리하고 먹고 저항하라” – 팔라펠과 후무스](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/02/5-45x45.jpg)

![[평화를 읽다] 역사를 품은 그림, 쓸쓸함을 알아차리는 다정함 – 『어느 쓸쓸한 그림 이야기』를 읽고](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/02/book-45x45.jpg)