안악희(전쟁없는세상 병역거부팀, 징병제 폐지를 위한 시민연대 활동가)

어떤 것은 시간이 지나도 선명하게 기억나지만, 어떤 것은 희미해지거나 왜곡되는 경우가 있다. 역사 연구, 특히 현대사 연구의 가장 큰 어려운 점은 일반적인 기록물들 외에도 인간의 기억을 더듬어 가는 과정이 순탄치 않다는 것이다. 더군다나 해당 사건이 어느 쪽에도 환영 받지 못한다면 증언해 줄 사람을 찾는 것부터가 난관에 봉착할 가능성이 크다. 이 와중에, 해당 사건을 기억하기 싫어하는 사람들은 사건과 의의를 끊임없이 단순화 시키려 한다.

대표적인 예로, 한국전쟁은 한국인들에게 큰 상처로 남았고, 아직도 해결되지 못한 채 70년의 세월이 흘렀지만, 이를 제대로 바라 볼 수 있는 한국인들은 사실 많지 않다. 한국의 역사교육은 오랫동안 한국전쟁을 “어느 날 갑자기 북한 인민군의 침략을 받아 벌어진 사건”으로 가르쳐 왔기 때문이다. 분명 1950년 6월 25일 새벽, 38선을 넘어 총 진군한 세력은 북한 인민군이 맞지만, 그 이전에는 여러 가지 사건이 얽혀 있었고 여러 가지 인물들이 얽혀 있다.

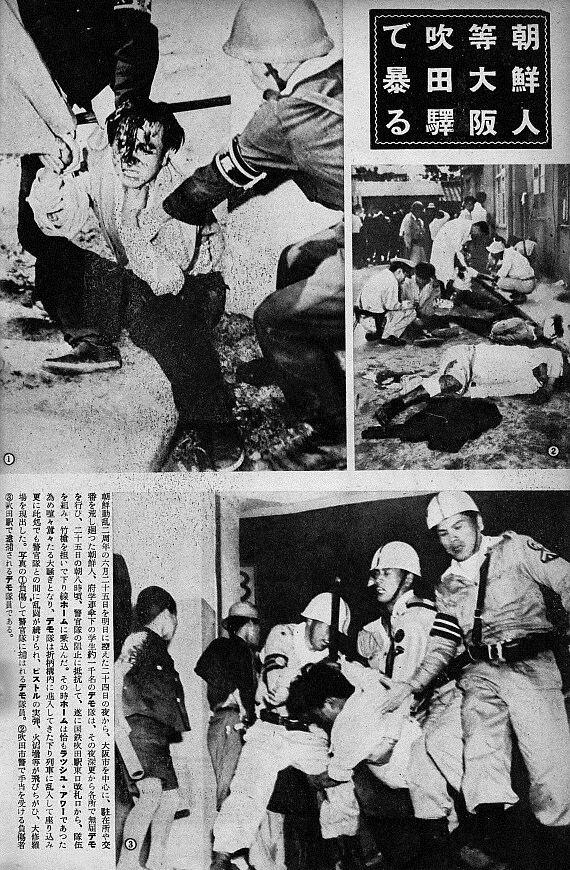

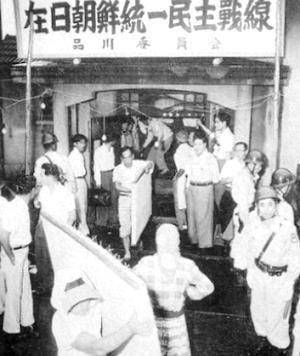

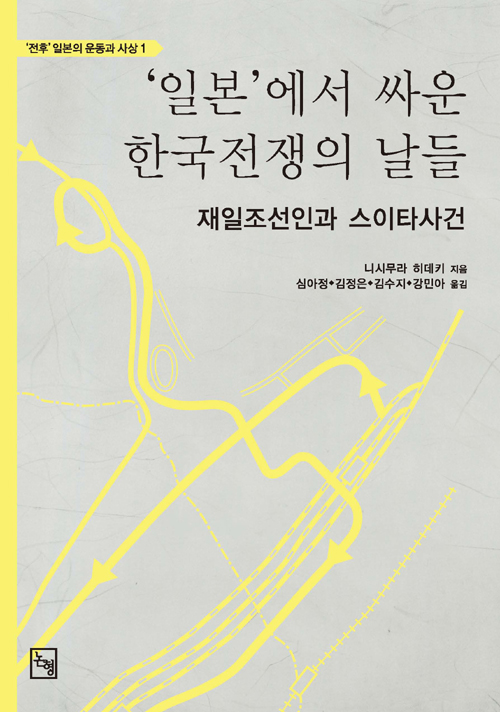

1952년 일본 오사카에서는 “스이타 사건”이라는 것이 있었다. 간단히 말하자면 당시 한국전쟁의 보급창고가 된 일본은 매일같이 포탄과 군수품을 만들고 전쟁특수를 누렸다. 일설에 따르면 당시 일본인들 중에는 “소독약만 팔아도 떼돈을 버는” 사람들이 있었다고 한다. 당시 일본 공산당을 비롯하여 재일 조선인 공산당원들은 한국전쟁을 반대하여 반전/반미 투쟁을 벌였다. 일반적으로 이 사건은, 1952년 6월 25일, 한국전쟁 발발 2주년을 기념하여 오사카의 스이타 역 조차장을 비롯한 각지에서 일으킨 “소요”로 기록되어 있다.

일본인들에게 “스이타 사건”은 정치적 진영을 떠나 기억하기 싫은 ‘흑역사’다. 어찌 보면 그들에게 있어서 일제시대보다 더 창피한 일일 수 있다. 왜냐하면 좌익에게는 군사주의 노선의 오류에 빠져 허망한 무장투쟁을 선택했던 시절이었고, 우익이나 리버럴에게는 전쟁에 지고도 정신을 못 차리고 미국의 수발을 들며 전쟁을 거든 시절이었기 때문이다.

그러나 일본인들에게 스이타 사건은 일본인들에게 전후 저항의 개념을 재정립한 첫 단추같은 사건이기도 하다. 일본은 역사의 고비마다 민중봉기가 등장한다. 1945년 이전의 일본에서는 대체로 천황제와 그 주변 인물들의 해석에 따라 이러한 사건들을 용서해 주기도 했고, 징벌하기도 했다. 이들을 응징할 때는 소요죄라는 죄명이 씌워졌다. 스이타 사건은 계획되지 않은 대중의 투쟁이 소요죄에 해당 하는가를 두고 공방을 벌인 첫 사건이다(다행히도 책에서도 볼 수 있듯 이들은 소요죄에 대해 무죄를 받았다).

스이타 사건은 전쟁에 대항하여 조선인들과 일본인들이 합심하여 저항한 드라마틱한 사건이다. 물론 당시 일국 일당의 원칙 하에 조선인 공산주의자들은 해당 국가의 공산당에서 활동하는 것이 자연스러웠지만, 당시 반전투쟁에 가담했던 조선인들은 동포들을 지키겠다는 일념 하에 몸을 던진 경우가 많았다고 한다. 이 사건에 참가했던 재일조선인 김시종 시인은 “군수 열차를 10분간 정차시키면 1,000명의 동포를 살릴 수 있다는 심정으로” 열렬히 참여했다고 한다.

이 책에는 한국전쟁에 참전했던 많은 일본인들의 이야기도 다루고 있다. 이들 중 일부는 자의였고 또 일부는 타의였다. 여기서 볼 수 있는 또 한가지 지점은 전쟁에 참여하는 사람들의 이유가 반드시 숭고하지만은 않았다는 것이다. 패전 전부터 좌익이었기 때문에 만주에 남은 사람, 생존을 위해 어쩔 수 없이 팔로군(중국의 군대)에 합류한 사람, 만주에서 포로로 붙잡혔다가 편입된 사람, 패전 후 미군의 군속으로 일하다 파병된 사람, 의료인력으로서 ‘공출’된 사람, 자원해서 미군을 따라 한국으로 간 사람 등 다양한 이유가 있었다. 한국에는 잘 알려져 있지 않지만, 야마나시현과 시가현에서 적지 않은 숫자의 한국군 장교들이 훈련을 받았다. 이들을 훈련하는데 일조한 일본인들도 한국 전쟁에 간접적으로 연루되었다고 볼 수 있겠다.

이러한 많은 일본인 ‘참전자’들 중 일부는 전선에서 실제 전투를 수행하기도 했고, 몇몇은 기뢰를 소해 하다가 ‘작전 중 전사’하기도 했다. 공식적으로는 8천여 명의 일본인들이 해상 수송작전에 ‘참전’했고, 위에 열거한 다른 이유로 한국전쟁에 참여한 사람들의 숫자는 아직도 정확하게 파악되지 않았다.

전쟁을 단순하게 해석하는 것은 여러 서사를 소멸시키고 전쟁에 숭고미를 덧칠 할 위험성을 내포한다. 아마도 한국 전쟁이 지금처럼 어정쩡한 상태로 정체되지 않았다면, 후대의 역사가들 중에는 남한 측에서 참전한 일본인들을 “반공 성전에 나선 국제 의용군”이나 “미제의 주구로서 전쟁 야욕을 버리지 못한 파쇼들”로 평가했을 지도 모를 일이다.

이쯤 되면 한국전쟁이 단순히 남북간의 대결이 아니었음을, 단순히 북한의 정치적 목적만으로 촉발되지 않았음을 알 수 있다. 신생 중화인민공화국은 점점 밀려오는 반공세력의 물길을 막을 필요가 있었고, 소련은 냉전기 제3세계에서 우위를 점하고자 하는 분명한 의도가 있었다. 아울러 미국도 아시아에 ‘반공의 방파제’를 세우기 위한 전략이 있었다. 이 와중에 소련은 제3세계 민중들에게 반제/반미투쟁을 촉구했고, 그 결과 한국, 필리핀, 인도네시아, 베트남, 일본 등에서 빨치산 투쟁이 줄을 이었다. “남부군”이 한국에서만 일어난 일이 아니었던 것이다.

허나 이들이 오로지 소련의 입김으로 인해 총을 들지만은 않았다. 2차 세계대전이 끝나고 세계 질서가 재편되려 할 때 즈음에, 피압박 민족들은 이제 자신들의 국가를 만들 수 있다는 희망이 있었다. 문제는 그 국가가 어떤 형태일지는 아직 아무도 몰랐다. 피압박 민족들은 저마다의 이론과 노선으로 갈팡질팡 하며 동족들을 공격했다. 당시 엘레노어 루즈벨트를 비롯한 일부 인도적인 인물들은 유엔의 세계인권선언에 병역거부권을 명시하려 시도하는 등, 평화주의를 정착시키려 했다.

그러나 그러기엔 미국과 소련의 동상이몽이 더 컸다. 이들은 그들 눈에 무주공산이었던 제3세계를 놓치고 싶지 않았고, 제3세계의 국가들에게 ‘평화롭게 합의에 이르는 방법’을 단 한번도 제시하지 않았다.

이 책은 한국전쟁을 한반도 밖의 시각에서 조망 할 수 있는 좋은 자료라 할 수 있다. 지형은 더 높은 산봉우리에서 봐야만 전체적인 모습이 드러나는 법이다. 한국전쟁은 북한 독재자의 야욕도, 남한 군부의 무지몽매함의 말로도 아니었다. 역사는 권력자의 지배 이념이나 의지로 단순화되고 축소될 때 가장 많이 왜곡된다. 한국인들은 이 전쟁이 당시의 국제정치와 맞물려 있었음을 제대로 알 필요가 있다. 이는 현재를 넘어 미래로 나가기 위함이다. 전쟁이라는 이벤트에 얽혀있는 것들이 무엇인지를 가르쳐야, 비로소 전쟁을 피할 수 있는 법을 알 수 있기 때문이다.

김일성이라는 전쟁광 독재자가 모든 것의 원흉이라는, 데우스 엑스 마키나 같은 이야기만 가르칠 거라면, 역사 교육은 해서 무엇 하나? 이런 주장은 우리가 아무리 문명의 금자탑을 쌓아 놓는다 해도 어느 날 외계인이 쳐들어 오면 지구가 망할 수 있다는 SF 소설의 클리셰에 가깝다. 이 책을 통해 한국 전쟁의 씨줄과 날줄을 바로 보는 기회가 더 많은 곳에서 많은 이들에게 생기기를 희망한다.

![[성명] 미얀마 군부 쿠데타 5년: 징병제 부활로 심화되는 인권 위기](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/01/myanmar-45x45.png)

![[국제공동성명] 병역거부자이자 인권활동가, 유리 셸리아젠코 탄압에 대한 긴급 성명](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/01/123123-45x45.jpg)

![[보도자료] 대체복무제도 개선방향 모색을 위한 국회 토론회](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/01/IMG_8696-45x45.jpg)

![[성명] 병역거부자를 가두는 나라에 양심의 자유는 존재하지 않는다 – 병역거부자 나단의 항소심 유죄 선고에 부쳐](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/01/nadan-45x45.jpg)

![[평화를 살다] “요리하고 먹고 저항하라” – 팔라펠과 후무스](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/02/5-45x45.jpg)

![[평화를 읽다] 역사를 품은 그림, 쓸쓸함을 알아차리는 다정함 – 『어느 쓸쓸한 그림 이야기』를 읽고](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/02/book-45x45.jpg)