『저항하는 평화』 출간 기념 강연을 다녀와서

미선(‘저항하는’ 출판노동자)

‘평화’를 얘기할 때 곧바로 ‘저항’을 떠올리기는 쉽지 않다. 하지만 저항 없는 평화란 불가능하고, 수많은 직접행동들에 의해 가능해진다는 것을 경험적으로 알아 가게 된다. 전쟁없는세상이 펴낸 『저항하는 평화』는 바로 그런 이야기들이다.

1.

『저항하는 평화』 출간 기념으로 열린 강연회에서 하승우 선생님은 『대학거부 그후』라는 책의 이야기로 첫 운을 떼었다. ‘거부’의 순간에는 많은 사람들이 응원과 지지를 보내지만, 실제 그 이후의 삶에 대해서는 지속적으로 관심을 갖지 않는다는 따끔한 지적이 이어졌다. 대학거부자, 병역거부자와 같은 거부자들은 구직 과정 등 일상에서 많은 제약을 경험하고, 또 많이들 좌절을 경험하는데, 그러한 좌절은 거부자 개개인이 안고 가야 할 문제로서 생각된다는 것이었다. 하 선생님은 ‘거부’가 순간의 저항이 되지 않고 의미 있는 효과로 이어지기 위해서는 주변에 있는 사람들이 지속적으로 저항하는 사람의 곁에 있어 주고 ‘삶’에 관심을 가져야 한다고 말했다. 저항을 일상에서의 일탈로 사유하는 것이 아니라, 일상으로 적극 들여와야 한다는 메시지로 다가왔다(그러고 보니 하승우 선생님과 오리님의 대담 제목은 “삶을 재구성하고 세상을 바꾸는 직접행동”이다).

2.

그렇다면 우리는 어떠한 방법을 통해 ‘저항’을 해야 하는 것일까? 사업장에서 노사 갈등이 표면화되어 매일같이 투쟁했던 2013년, 전없세에서 주최한 2박3일 일정의 평화캠프에 다녀온 적이 있다. 평화와 안식을 기대하고 갔으나, 먹고 싸고 자는 시간 빼고 비폭력직접행동의 노하우들을 전수받고 강력하게(!) 의식화되었다. 그 중 기억에 남는 프로그램 중 하나는 폭력/비폭력의 스펙트럼에 대해 고민해 보는 시간이었는데, 화염병을 던지는 행위, 침입에 맞서 스크럼을 짜는 행위, 탱크 같은 전투기를 부수는 행위 등 예시가 제시되면, 사람들은 이것이 폭력이라고 생각하는지 비폭력이라고 생각하는지에 따라 ‘스펙트럼’ 안에 자신의 위치를 잡는 것이었다. 각자 의견을 나누고 나서, 자신의 위치를 정정할 수도 있었다. 이 프로그램을 통해 알게 된 건, 폭력과 비폭력을 뚜렷한 기준에 따라 구분할 수 없다는 것, 직접행동을 할 때에 법적 구분이나 선입견에 기대어 판단하기보다는, 행동에 나서는 사람들 간에 충분히 의견을 나누고 조율하는 것이 중요하다는 것이었다. 『저항하는 평화』에 수록된 대담 중에도 그러한 폭력/비폭력에 대한 사유가 곳곳에 보인다.

제 대학 시절 경험인데, 교문 앞에서 시위를 하면 화염병과 쇠파이프가 등장하는 것이 일반적이었죠. 하루는 부총학생회장이 무슨 생각으로 그렇게 했는지 모르겠지만 “오늘은 화염병과 쇠파이프를 다 놓고 나가자” 이렇게 말했어요. 분위기가 썰렁해졌죠. 이미 학교 정문 앞에 전투경찰이 진을 치고 있는데 오늘 맨몸으로 우리의 결의를 보이자고 하니 사람들이 당황하고 한편 비장미도 흐르고, 교문에서 10미터 정도 가다가 연좌를 했더니 바로 백골단이 달려와서 연행을 하려고 해요. 그때부터 사람들이 웅성웅성하고, 선배들이 “빨리 가져와라”, 항상 그전까지 싸우던 방식이 있었기 때문에 다른 방법으로 어떻게 싸워야 할 것인지에 대해서는 미처 생각이 없었던 것이죠. 짐작하건대 일반 시민들과 같이 할 수 있는 방법이라고 생각했던 것 같지만 정작 시민들이 참여할 통로는 전혀 마련되어 있지 않았으니 결국 쇠파이프 들고 싸움을 했죠. 폭력인가, 비폭력인가보다 이것으로 무엇을 할 것인지 고민이 없으면 계속 익숙한 방법으로 돌아갈 수밖에 없어요. 사실 화염병을 쓰고 쇠파이프를 드는 것이 때론 필요할 수도 있지만, 문제도 그것이 아니면 우리는 무엇을 할 것인가 하는 고민이 먼저 있어야 한다는 것이죠.

― 대담 중에서, 하승우

“폭력인가, 비폭력인가보다 이것으로 무엇을 할 것인지 고민이 없으면 계속 익숙한 방법으로 돌아갈 수밖에 없”다는 말이 와서 박혔다. 중요한 것은 선택에 대해 함께 고민하는 것과 ‘합의’일 것이고, 그렇다면 예상치 못한 결과가 나오더라도 그 방식에 대해 후회하거나 탓하는 일은 적을 것이다. 저항은 ‘결과’보다도 ‘과정’의 영역으로 사유되는 것 같다.

3.

하 선생님이 학교에 다니던 시절, (좋은 방법이라고 할 수는 없지만) 학교로 들어오는 경찰들을 막기 위해 강의실에 있는 의자들을 죄다 모아 불을 질러도 학생들 개인에게 물어내라고 하거나 처벌하는 일은 없었다고 했다. 요즘 같았으면 ‘손해배상’ 청구되기 십상인 일이다. 이처럼 저항의 결과는 점차 개인이 감내해야 하는 것이 되어 가고 있다. 저항이 가능한 조건을 함께 만드는 것, 저항하는 사람들의 삶에 주목하고 함께 버텨 주는 것. 그것 또한 저항의 일부일 것이라고 하 선생님은 말했다.

3.1 운동 당시 지역 곳곳에서 일어났던 투쟁 사례도 감동적이었지만, 노조파괴 용역 컨택터스에 맞서 싸운 금속노조 SJM지회의 사례는 당시 나의 상황과 오버랩되며 코끝이 찡하기까지 했다. 직장폐쇄로 인한 농성이 지속되는 동안, (조합원들이 활동하던) 조기축구회 등 지역단위들에서 돈을 모아 노조를 지원하기도 하고 다양한 방식으로 연대했는데, 그것이 승리의 중요한 요인이 될 수 있었다는 이야기였다. 그 어떤 연대 단위보다 삶을 나누고 고락을 함께해 온 단위의 연대가 큰 힘이 된다는 걸, 저항을 지속 가능할 수 있게 한다는 걸 생각하게 되었다.

4.

다시 강연 도입부의 이야기로 돌아와 거부자들의 일상에 대해 생각해 본다. (좋은 의미에서의) 일탈의 순간을 지나, 다시 삶으로 돌아왔을 때의 좌절들에 대해서도. “저항이 세상을 바꾼다”라는 말에 동의한다면, 그러한 저항이 단순한 일탈이 아니라, 일상의 삶으로 섞여 들어올 수 있도록 하는 조건들에도 관심을 가져야겠다고 생각해 본다. 노동조합, 협동조합, 당과 같은 형식일 수도 있겠고, 작은 지역모임, 동아리의 형식일 수도 있겠다. 작은 균열들을 내는 주체들이 파편 하나로 나가떨어지지 않게 하는, 균열들을 내면서도 또 ‘함께’ 견딜 수 있는 무언가 있다면, 참 좋겠다고 생각해 본다.

![[보도자료] 전쟁없는세상 2035 NDC 의견 제출](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2025/10/20250927_039_DSC_0400-45x45.jpg)

![[보도자료] 이스라엘의 서울 ADEX 참여 금지 촉구 기자회견](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2025/09/IMG_6132-45x45.jpg)

![[성명] 양심적 병역 거부자 네티윗 초티팟파이살에 대한 기소를 취하하라](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2025/09/screenshot_20250908_165244_instagram-45x45.jpg)

![[성명] 경찰 무기, 인도네시아 청년을 죽였다 – 민주주의를 짓밟는 시위진압 무기 수출을 멈춰라](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2025/09/indonesia2-45x45.png)

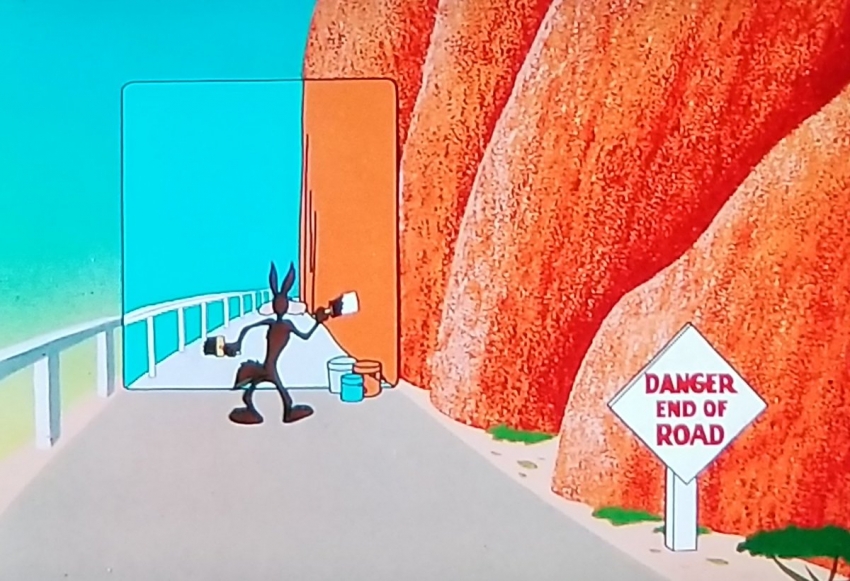

![[게임과 평화] 낭떠러지를 향해 질주하는 합리적 주체들 – 보드게임 〈리미트〉](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2025/12/danger-45x45.jpg)