배보람(전 녹색연합 활동가, <미세먼지 클리어> 공저자)

외가는 임실이다. 맞다 그 치즈마을. 스무 살 무렵, 부모님 없이 혼자 시골집을 찾아가곤 하면 할머니는 늘 나를 당신 옆에 재우며 옛날이야기 보따리를 끌렀다. 레파토리가 많지 않은 이야기는 몇 번이고 반복되는데 그 중 하나는 전쟁을 피해 피난을 가려고 곡식을 가마솥에 덖어 ‘죄다 가리로 뽀사서’ 미숫가루를 만드는 것에서 시작한다. 전시는 삶을 꾸려내던 자질구레한 노동을 단순화시켜야 한다. 잡곡의 성격에 맞춰 준비하고 차려내는 음식은 전쟁통과 어울리지 않는다. 할머니가 미숫가루를 만들어 산으로 오르는 동안 서구의 군대들은 통조림과 가공식품, 그리고 나일론 전투복을 만들어냈다. 전쟁이 끝났고 미숫가루는 건강을 생각하며 먹는 뭐, 그런 음식이 되었지만, 서구의 군대를 지탱한 통조림과 가공식품 그리고 나일론은 나의 일상이 되었다.

‘거미줄보다 얇고 강철보다 강한’ 섬유 나일론은 스타킹으로 만들어져 시장에 출시되었는데, 그때가 마침 제2차 세계대전이 발발한 1939년이다. 당시 나일론 스타킹은 실크 스타킹보다 2배 이상 비쌌는데도 엄청난 인기를 끌었다고 한다. 나일론에서 실을 뽑아내면 섬유가 되고 압축하여 성형하면 플라스틱 물건이 된다. 전쟁이 본격화 되면서 전쟁 물자가 부족했던 미국은 완판 행진을 이어가던 스타킹 생산을 멈추고 나일론으로 낙하산과 군모와 군복을 만들었다. 이를 개발하고 생산한 업체는 아마 한번은 들어봤을 ‘듀폰(DuPont)’이라는 회사다. 이 기업은 나일론 말고도 제2차 세계대전에 엄청난 ‘기여’를 하나 더 한다. 어떤 이들은 이를 두고 ‘플라스틱이 제2차 세계대전의 종전을 불러왔다’는 식으로 표현하기를 즐긴다.

ⓒ 듀폰: 2차 대전이후 나일론이 생활용품으로 개발되어 유용성을 알리는 광고

당시 미국은 우방국들과 대학, 기업과 함께 ‘맨해튼 프로젝트’를 통해 핵무기를 개발하고 있었다. 강력한 무기에 훼손되지 않으며 무기의 형태를 유지하도록 하는데 듀폰이 만든 폴리테트라플루오로에틸렌(Polytetrafluoroethylene, PTFE)이라는 물질이 결정적 역할을 했다. 일종의 코팅제가 화룡점정이 되어, 맨해튼 프로젝트를 ‘완성’하게 된 것이다. 강력한 우라늄 농축을 견디는 플라스틱 코팅제로 포장된 핵폭탄이 일본 열도에 떨어졌다.

전쟁이 끝났고 플라스틱이 ‘폭탄’처럼 쏟아졌다.

전쟁물자를 생산하던 듀폰과 같은 기업은 전쟁 이후 미국을 석유화학산업 강국으로 만들었고 1950년대 화학산업의 붐을 이끌었다. 레이더기지에 납품하던 플라스틱은 그릇과 생활용품이 되었다. 인도네시아가 일본의 점령되어 천연 고무 타이어를 만들지 못한 미국은 합성고무타이어로 전쟁을 치르고, 이것으로 자동차 산업의 대중화에 기여했다. 전쟁은 당시 신소재였던 플라스틱이 싼값에 생산될 수 있는 대량생산의 기반을 만들었다. 전쟁기간 동안 플라스틱은 전쟁 전보다 4배 이상 생산되었고, 플라스틱을 쉽게 쓰고 버릴 수 있는 기술적 기반을 다졌다. 기업들은 다양한 제품을 만들어낼 역량을 전쟁을 통해 얻었고 시민들은 소비를 통한 부를 전쟁에 대한 보상으로 누렸으며, 이것이 미국의 번영을 이끌었다.

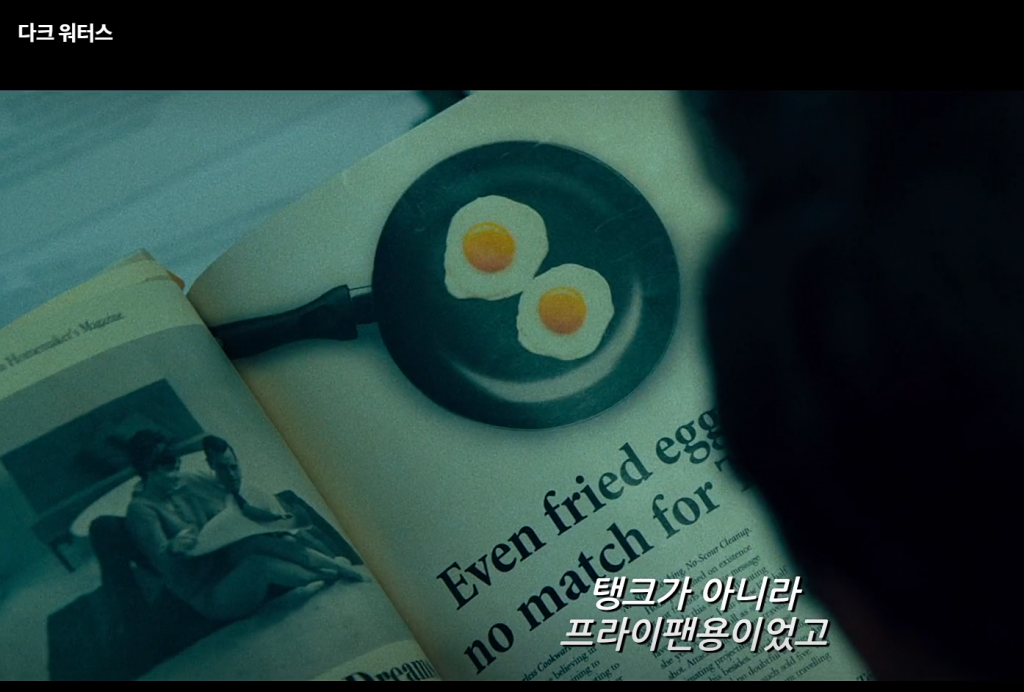

핵무기와 탱크를 코팅했던 전쟁용 플라스틱은 이제 프라이팬을 코팅했다. 우라늄과 탄두도 견딘 플라스틱이 조리대의 불을 너끈히 견뎠다. 눌어붙지 않는 프라이팬. 코팅 팬은 나일론 스타킹 못지않게 불티나게 팔렸다. 우리 집에도 있고, 전쟁 통에 미숫가루를 만들던 임실 할머니 집에도 있고 당신네 집에도 있을 그 코팅팬 말이다. 이 코팅 플라스틱은 옷에 붙으면 고어텍스 자켓과 같은 기능성 의류가 되었고, 종이에 붙어 피자와 치킨 포장지가 되었다. 패스트 푸드점과 배달음식의 반질반질한 그 종이, 그것이 바로 코팅팬을 덮은 플라스틱 코팅제이다.

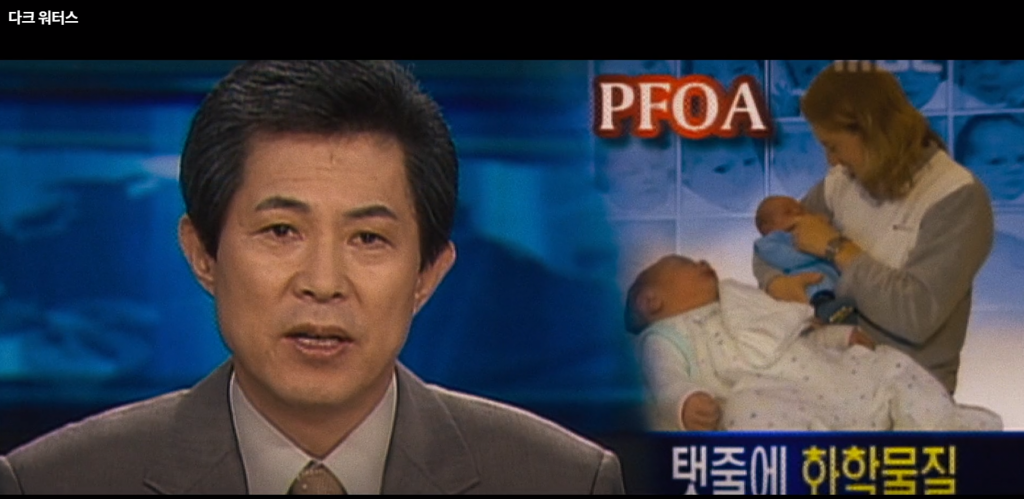

전 세계로 플라스틱 코팅 팬이 판매되는 동안, 이를 만들어낸 공장 주변에서는 길고 조용한 전쟁 계속되었다. 듀폰사의 공장이 있다가 나중에는 폐기물 매립 처리장이 된 미국 웨스트버지니아의 환경오염문제가 본격적으로 알려진 것은 2000년대 중반이 넘어서다. 깨끗하고 안전하고 게다가 편리한 주방용품이라는 듀폰의 광고에도 불구하고, 이 코팅팬의 원료가 치명적인 발암물질이며 식수와 토양오염을 통해 인체에 영향을 준다는 사실은 아주 뒤늦게 알려진 편에 속한다. 물론, 기업은 이를 알고 있었다. 알면서 숨겨왔을 뿐이다. 바로 플라스틱 코팅제에 포함된 ‘과불화화합물(PFOA)’이라는 물질이다. 정확히는 모르지만 우리 마을의 공장과 그 폐기물 매립지가 농장의 동물과 주민들을 아프게 한다는 사실을 알아챈 주민들이 지난한 싸움을 거쳐 지난 2017년 재판에서 승리했다. 마을의 지하수가 이 물질에 오염되었고, 이것이 지역주민의 암을 불러왔다는 인과관계가 지난한 과정을 거쳐 확인되었다. 손해배상 규모만 1조 원대에 달하는 ‘듀폰 테프론 소송사건’은 아마도 가장 큰 규모의 환경피해 소송으로 기록될 것이다. 기회가 된다면 헐크로 잘 알려진 마크 러팔로가 주인공으로 나온 ‘다크 워터스’라는 영화를 한번 보기를 제안한다. 헐크가, 변호사로 분하여 듀폰사의 거짓과 오염을 추적하며 플라스틱 코팅제가 어떻게 마을 사람들을 죽이고 전 세계를 오염시켰는지 덤덤하게 그려낸다. 그리고 나 역시, 이 오염 속에 있음을 알게 된다. 발표된 연구들에 의하면, 우리나라 국민들의 혈중에서도 이 물질의 농도가 꽤 높은 수치로 확인되고 있다고 한다.

ⓒ 영화 다크 워터스 : 과불화합물(PFOA)의 위험성을 보도하는 한국의 뉴스가 영화 ’다크 워터스‘에 삽입되었다. 당시 한국은 물론, 미국, 캐나다, 유럽등 많은 국가들이 비슷한 내용을 대대적으로 보도했다.

ⓒ 영화 다크 워터스 : 군수용 코팅제가 프라이팬 코팅제로 사용된 후 물질의 유해성을 추적하는 영화의 한 장면

플라스틱 전쟁의 사상자들

고어텍스는 폐기하는 과정에서 발암물질을 만들고, 나일론 섬유는 빨면 빨수록 섬유의 입자를 쪼개 미세플라스틱을 만들고 이것이 결국 바다로 향한다. 전 세계의 가장 표준화된 소비인 플라스틱은 다양하고 복잡한 문제를 만들어내고 있다. 전쟁을 돕던 플라스틱은 이제 맞서 싸워야 하는 전쟁의 대상이 되었다. 전쟁은 계속 되지만 플라스틱은 사라지지 않는다. 기업들은 ‘생분해성 플라스틱’과 같은 것을 값싼 소비를 계속하게 만들어줄 대안이라며 내놓고 있다. 안타깝지만 생분해성 플라스틱도 결국은 플라스틱이다. 석유를 정제하여 만들어낸 물질은 결코 자연 상태로 되돌아가지 않는다. 물과 기름에 강한 플라스틱은, 버려도 사라지지 않고 어디론가 갈 뿐이다. 그리고 이 순환은 사상자를 만들어낸다.

몇 년 전 인도 엘지 공장에서 발생한 화학사고를 기억하는가? 이 공장은 발포 플라스틱의 원료인 ‘스티렌(styrene)’이라는 물질을 만들어내는 곳이었다. 화학물질이 누출되었고 화학물질에 노출된 지역주민 12명이 죽었으며, 수백 명이 병원에 실려 갔다. 이렇게 만들어진 플라스틱은 쓰레기가 되어 또다시 중국과 인도네시아, 필리핀, 콩고와 같은 나라로 흘러간다. 몇 년 전 전 세계 오염물질 배출량을 줄이기 위해 만들어진 국제 연대단체인 ‘IPEN (International Pollutants Elimination Network)’라는 곳에 소속된 연구자의 강의를 들을 기회가 있다. 강의를 통해, 전 세계에서 플라스틱 폐기물이 수입되어 처리되는 한 마을을 알게 되었다. 폐기물 이동을 금지하는 국제규약에도 불구하고 플라스틱 쓰레기는 재활용으로 서류상 둔갑하여 이 마을에 모였다. 상하수도 같은 도시의 인프라 없이 전통적 생활방식을 유지하는 동네의 피해는 매우 심각했다. 플라스틱 쓰레기가 저감시설도 없이 태워져 에너지원이 되고, 오염된 토양 위에 사는 닭들이 낳은 알에서는 기준치의 1.3배가 초과된 다이옥신이 검출되었고, 이것은 그대로 주민들의 음식이 되었다.

인도 엘지화학사고에 문제제기하는 기자회견모습.

전쟁과 플라스틱은 닮아있다. 누군가의 삶을 중요하게 여기지 않고 값싼 것으로 치부하고 사상자를 만들어내는 것에 개의치 않는다는 점에서 말이다. 그래서 전쟁은 전쟁을 필요로 하는 국가와 사람들이 아니라, 대체로 무고한 사람들의 삶 위에서 치러진다. 이 값싼 플라스틱과의 전쟁은 명확하고 구체적인 사상자를 만들어낸다. 하청과 하청의 노동자들은 공장에서 가장 위험한 일을 하며 석유화학산업을 움직이게 하고, 하청이 된 나라와 지역들은 전 세계의 플라스틱쓰레기를 처리한다. 전자 폐기물은 중국과 아프리카의 국가들로, 플라스틱쓰레기는 동남아시아로 흘려가는 것처럼 말이다. 그리고 이 위에서 우리는 플라스틱과의 전쟁을 치르고 있다.

![[성명] 미얀마 군부 쿠데타 5년: 징병제 부활로 심화되는 인권 위기](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/01/myanmar-45x45.png)

![[국제공동성명] 병역거부자이자 인권활동가, 유리 셸리아젠코 탄압에 대한 긴급 성명](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/01/123123-45x45.jpg)

![[보도자료] 대체복무제도 개선방향 모색을 위한 국회 토론회](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/01/IMG_8696-45x45.jpg)

![[성명] 병역거부자를 가두는 나라에 양심의 자유는 존재하지 않는다 – 병역거부자 나단의 항소심 유죄 선고에 부쳐](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/01/nadan-45x45.jpg)

![[평화를 살다] “요리하고 먹고 저항하라” – 팔라펠과 후무스](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/02/5-45x45.jpg)

![[평화를 읽다] 역사를 품은 그림, 쓸쓸함을 알아차리는 다정함 – 『어느 쓸쓸한 그림 이야기』를 읽고](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/02/book-45x45.jpg)