안악희(전쟁없는세상 병역거부팀, 징병제폐지를위한시민연대)

전쟁없는세상 주: 스페인의 인수미시온 운동을 소개한 글을 2회차에 걸쳐서 올릴 예정입니다. 이 글은 첫번째 글입니다.

비록 수 많은 정치적 병역거부자들이 2000년대 이후 줄기차게 병역거부운동을 펼쳐서 2018년 대체복무제가 도입되었지만, 한국은 여전히 가야 할 길이 멀다. 여전히 대체복무는 특정 종교인들만 하는 것으로 알고 있는 사람이 많고, 왜 병역거부자들이 군대를 거부하는지 잘 이해하지 못하고 있는 실정이다.

이에 반해 스페인의 인수미시온 운동(Movimiento insumiso, 또는 Insumisión)은 아주 흥미진진한 사례였다. 이 운동은 직역하면 “불복종 운동”으로 번역 할 수 있다. 인수미시온은 평화주의 운동으로 시작되었다가 계층을 가리지 않고 참여한 사람들에 의해 전국적인 운동으로 발전했다. 이는 병역거부 운동 역사상 전후무후한 것이었다. 이들은 군 복무도, 대체복무도 거부했다. 어떻게 이들이 성공적인 운동으로 자리잡을 수 있었는가?

인수미시온의 배경

스페인은 2차대전 후 서유럽에 남은 마지막 파시즘 독재국가였다. 나치 독일과 연합국 사이에서 중립을 지킨 덕에 기존의 체제를 유지 할 수 있었다. 게다가 전후 미국의 지원으로 이룬 경제 성장은 프란시스코 프랑코(Francisco Franco) 독재 정권의 장기화를 초래한다.

그러나 프랑코 정권은 정권 내부의 개혁 방향을 두고 의견이 갈리기 시작했고, 해외로 도피했던 좌파 세력들이 1960년대즈음 돌아오기 시작한다. 노조가 재결성 되었고 학생운동이 일어나기 시작했다. 여기에 개혁 성향의 가톨릭 사제들까지 합세한다. 인수미시온은 이러한 사회적 흐름의 연장선상에 있었다.

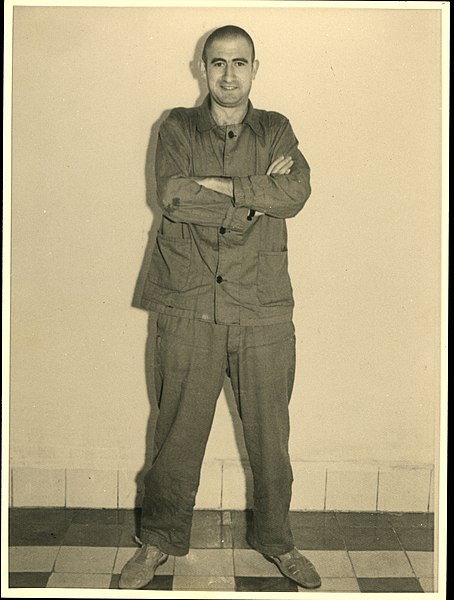

스페인의 파시스트 독재자 프란시스코 프랑코

스페인의 정치적 병역거부

여느 국가들이 그러하듯 스페인의 병역거부자들도 대체로 여호와의 증인을 비롯한 종교인들이었다. 그러나 1971년 최초의 정치적 병역거부자가 등장하게 된다. 당시 스페인 민주화 운동은 강력한 독재정권으로 인해 집회, 언론, 결사, 시위의 자유가 극히 제한받고 있었다.1) 이러한 시대 상황에 따라 당시 스페인의 사회운동은 새로운 전략을 필요로 했고, 그로 인해 병역거부라는 새롭고 기발한 불복종 운동은 반군사주의적이며 비폭력적인 반정부 운동으로 자리잡게 된다.

1971년, 페페 비운자(Pepe Beúnza)2)는 군에 입대한 직후 병역을 거부하여 투옥되었다. 이 이후 스페인에서 병역거부자들이 속속들이 등장하게 된다. 그로부터 4년 후, 최초로 조직된 병역거부자 그룹이 등장한다.

스페인 최초의 정치적 신념에 따른 병역거부자 페페 비운자

1975년 프랑코 총통이 사망하고 점진적인 민주화가 시작된다. 그러나 아직 사회는 철저히 권위주의적이고 군사주의적이었으며, 군부와 보수파는 병역거부를 용인하려 하지 않았다. 1977년 병역거부 운동연대(Movimiento de Objeción de Conciencia. 약칭 MOC)가 결성되고 여기에 대응하여 정부는 대체복무제 제도화를 시작한다.

이 와중에 1981년 2월 23일, 민주화를 반대하는 군부가 쿠데타3)를 일으키지만 실패한다. 이는 스페인 현대사에서 대중들에게 군의 이미지를 실추시킨 큰 사건으로 각인되어 있다. 이후 스페인에서는 군부에 대한 비판이 조금 더 자유로워진다. 이러한 흐름을 타고 1984년, 국회는 대체복무제(Prestación Social Sustitutoria. 약칭 PSS)를 통과시킨다. 그러나 당시의 대체복무제는 12개월인 군 복무에 비하여 1.5배 정도 긴 18개월이었고, 많은 사람들이 이를 징벌적으로 인식했다. 평화활동가들은 이 조차도 거부해야 한다고 주장했다.

인수미시온의 탄생

1988년, 스페인에 대체복무제가 시행 됨과 거의 동시에, 평화주의/반군사주의 활동가들은 새로운 병역거부 운동을 준비했다. 이들은 스스로를 “불복종”을 뜻하는 단어인 “인수미시온”으로 칭했고, 1989년 초 집단으로 병역거부 선언을 하고 나선다.

병역거부를 할 수 없는 사람들(군필자, 여성 또는 병역 대상자가 아닌 사람들)은 병역거부자들의 후원자가 되었다. 이들은 병역거부로 감옥에 갇힌 평화수감자들에게 격려 편지를 보내고, 영치금을 보내고, 면회를 갔다. 그 결과 인수미시온 운동을 중심으로 촘촘한 연대의 그물이 짜여졌다. 그중에서도 거부자들의 후원 조직과 병역거부자가족친우협회는 특히나 결속력이 강했다.4)

아울러 한편으로는 또 다른 특이한 운동이 있었는데, 병역거부를 할 수 없는 사람들의 “집단적 자기부죄(Collective Self-incrimination)”이었다. 이들은 병역거부자들의 공범임을 자처하면서, 스스로 병역거부를 방조했다는 성명서에 서명했다.5) 물론 이 액션은 법정에서 대체로 기각되었다.

한편으로 인수미시온은 법정 투쟁과 합법 투쟁도 병행해 나갔다. 대체복무 신청을 독려함과 동시에, 당시 군사법원에서 행해지던 병역거부 재판을 민간 법원으로 이관하도록 변화를 이끌어 냈다. 하지만 예기치 못한 일도 발생했다. 당시 병역거부는 군 형법상 1년 이상의 징역이었는데, 민간 형법이 적용되면서 2년 4개월 1일로 대폭 늘어난 소위 ‘2-4-1형’이 선고되기 시작했다.

진화하는 병역거부

1991년쯤 되면 병역거부는 이전에 비해 기하급수적으로 증가하기 시작한다. 이 시기에는 걸프전에 파병될 예정이던 해군 소속의 신병들이 병역을 거부하며 탈영한 사건도 발생한다. 앰네스티 인터내셔널은 이들을 양심수로 인정했다.6)

이에 스페인 정부도 나름대로 대안을 내놓긴 했다. 스페인 정부는 1993년부터 병역거부로 인한 평화수감자들의 처우를 개선한다는 명목 하에 이들을 ‘3급 수감’에 처했다.7) 스페인에는 당시 세 가지 수형 시스템이 존재했다. 1급 수감자는 격리시설에서 하루에 23시간을 보내야 했고, 2급 수감자는 다른 수감자들과 교정시설 안에서 생활해야 했다. 3급 수감자는 낮 동안에는 생업이나 학업에 종사하기 위해 외출이 가능했고 밤에만 감옥에 돌아와야 했다.

평화수감자들은 이에 “집단 거부(Plantes)”운동으로 맞섰다.8) 이들은 감옥 안의 공동구역(복도나 식당 등)에서 잠을 자며 수용 규정을 위반하거나, 사람들이 자주 모이는 공공 장소나 학교로 들어가서 감옥으로 돌아가지 않는 불복종 행동을 일삼았다. 이들은 정부의 시혜적인 조치를 거부하고 병역거부가 죄가 아니라는 메세지를 행동으로 알렸다. 아울러 이들은 정부의 조치가 감옥의 억압을 단계적으로 확대하려는 시도이자 병역거부 운동을 무력화 하려는 시도임을 잘 알고 있었다.

90년대 후반으로 가면 정부의 정책이 점점 힘을 다하기 시작했다. 스페인 정부는 1994년에 의무 복무기간을 12개월에서 9개월로 줄였다.9) 이에 병역거부 운동은 “입대 후 탈영”이라는 강력한 전략으로 맞섰다. 1997년부터 시작된 이 운동은 “병영 내 인수미시온”이라고 불렸는데,10) 이러한 탈영병들은 검거 시 2년 4개월동안 군 교도소에 수감되었다. 그러나 많은 이들이 그들을 도왔고 병역거부자들의 숫자는 오히려 치솟아, 이 해에만 대체복무 신청자는 13만 명을 기록했다.

(2편에서 계속…)

각주

1. 1970년 당시 프랑코 정권 의회에서 대체복무제를 입법화 하려는 시도가 있었지만 실패했다

2. 페페 비운자( https://es.wikipedia.org/wiki/Pepe_Be%C3%BAnza )

3. https://en.wikipedia.org/wiki/1981_Spanish_coup_d%27%C3%A9tat_attempt

4. 전쟁저항자 인터내셔널(WRI) 지음, 여지우 최정민 옮김, 전쟁없는 세상 엮음, “병역거부 – 변화를 위한 안내서”, (경계, 2018), p.210

5. https://www.uv.es/~alminyan/autoincu.html

6. 당시 앰네스티 인터내셔널의 보고서 https://www.amnesty.org/ar/wp-content/uploads/2021/06/eur010021991en.pdf

7. https://wri-irg.org/en/story/1994/insumision-question-state

8. https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/sociedad/2019/07/06/movimiento-insumision-navarra-ii-plante/841666.html

9. https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1994-11-06-mn-59157-story.html

10. https://www.uv.es/~alminyan/dossierICc.html

![[성명] 미얀마 군부 쿠데타 5년: 징병제 부활로 심화되는 인권 위기](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/01/myanmar-45x45.png)

![[국제공동성명] 병역거부자이자 인권활동가, 유리 셸리아젠코 탄압에 대한 긴급 성명](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/01/123123-45x45.jpg)

![[보도자료] 대체복무제도 개선방향 모색을 위한 국회 토론회](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/01/IMG_8696-45x45.jpg)

![[성명] 병역거부자를 가두는 나라에 양심의 자유는 존재하지 않는다 – 병역거부자 나단의 항소심 유죄 선고에 부쳐](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/01/nadan-45x45.jpg)

![[평화를 살다] “요리하고 먹고 저항하라” – 팔라펠과 후무스](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/02/5-45x45.jpg)

![[평화를 읽다] 역사를 품은 그림, 쓸쓸함을 알아차리는 다정함 – 『어느 쓸쓸한 그림 이야기』를 읽고](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/02/book-45x45.jpg)