우공(전쟁없는세상 병역거부팀 활동가)

희망. 코로나19를 겪고 부정의하고 불평등한 사건들이 넘치는 뉴스에서 이 단어만큼 힘을 잃어버린 것이 또 있을까 싶다. 조금 과민한지도 모르겠지만 절망과 종말이 더 많이 말해지고 익숙해진 것은 아닌가 싶을 때도 종종 있다. 그래서 몰리 스튜어트(Molly Stuart)의 다큐영화 〈여성 병역 거부자〉(Objector)에서 희망이라는 말이 등장했을 때 낯설었다. 영화와 영화의 주인공 아탈랴(Atalya Ben-Abba)가 희망이라는 말을 어떻게 그려낼지 궁금했다.

평화는 소통으로부터

영화는 아탈랴의 군 입대 6개월 전부터 시작된다. 아탈랴가 사는 이스라엘 예루살렘에서 총을 든 군인이 거리 행인을 검문하는 모습을 보는 건 어려운 일이 아니다. 이스라엘군은 평범한 일상이 되어 있다. 하지만 이 군대가 점령군이 되어 팔레스타인에서 하는 일을 경험하는 건 쉽지 않다.

평화는 소통으로부터 시작된다고 믿는 아탈랴는 팔레스타인에 직접 간다. 그곳에서 점령군에 의해 무너진 집터를 보고 점령군이 소와 양을 죽였다고 말하는 양치기를 만난다. 이스라엘 사람이 팔레스타인을 방문하는 프로그램을 운영하는 팔레스타인 활동가와도 만난다. 이 활동가는 팔레스타인에도 사람이 살고 있다는 걸 보여주고자 프로그램을 운영하고 있다. 점령군이 모든 걸 망치고 있다는 활동가의 말에 아탈랴는 이스라엘군의 10%는 하나의 직업으로써 군인일 뿐이라고 설명해보기도 한다. 하지만 활동가는 좋은 점령군 나쁜 점령군을 구분할 수 없다고 말한다. 팔레스타인 사람들에게 점령군은 점령군일 뿐이다.

아탈랴는 가족들과의 대화도 계속한다. 아탈랴의 오빠 아미타이(Amitai)는 군대를 가지 않았다. 군대만 생각하면 불안하고 트라우마로 괴로웠다. 그래서 의사와 상담하고 진단서를 제출하여 군복무를 하지 않을 수 있었다. 그는 이 일로 가족들이 사회적 수치심을 갖게 되었음을 알고 있다. 그럼에도 자신의 선택을 후회하지 않는다고 아탈랴에게 말해준다. 그는 팔레스타인에 함께 동행도 하는 아탈랴의 동료이자 지원자이기도 하다(그리고 아미타이는 이 영화의 프로듀서이자 작가이다).

하지만 다른 가족의 반응은 달랐다. 오랫동안 군인이었던 삼촌은 팔레스타인이 비폭력을 선언해야 한다고 말한다. 아탈랴가 이스라엘이 먼저 비폭력을 선언할 수 있지 않냐고 반문하자, 비폭력은 약자가 하는 것이니 팔레스타인이 해야 한다고 삼촌은 답한다. 할아버지는 이스라엘과 팔레스타인은 화해할 수 없다는 입장이 강고하다. 아버지는 병역거부를 하면 평생 감옥에 있을지도 모른다고 말한다. 어머니는 사회적 변화를 요구하기 위해서는 군대를 경험하는 것이 필요하다고 말한다. 군대 안에서 바꿀 수 있다는 말과 함께. 이 말을 들은 아턀랴는 자신이 집에 돌아올 수도 없다는 두려움, 병역거부로 사회 밖으로 밀려나고 있다는 두려움을 말하며 눈시울이 붉어진다.

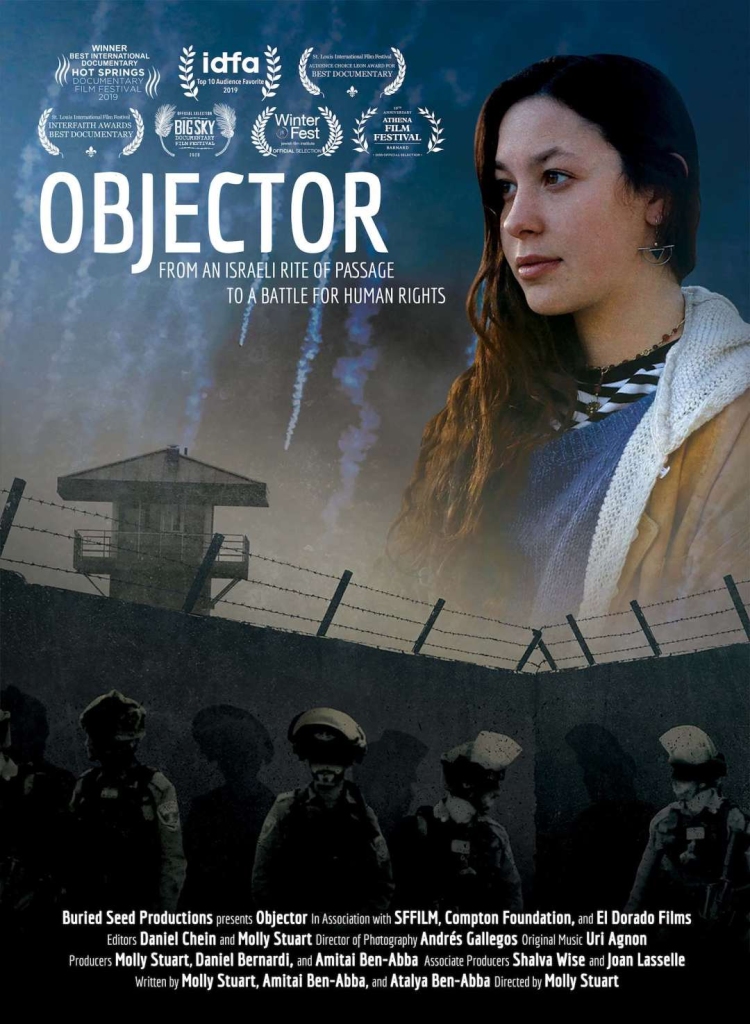

영화 <여성 병역 거부자> 포스터

“희망이 없다면 싸움도 없다.”

아탈랴는 팔레스타인에서의 활동을 멈추지 않는다. 한번은 군인이 사람을 내쫓고 팔레스타인의 집을 부수는 현장을 목격한다. 팔레스타인 땅으로 이주한 이스라엘 이주민이 자신의 집 근처에서 냄새가 난다고 군대에 신고했기 때문이다. 이 황당하지만 참담한 일은 이주민과 점령군이 팔레스타인 사람의 삶을 어떻게 무너뜨리는지 선명하게 보여준다. 아탈랴는 무너진 집의 잔해에서 사용할 수 있는 생필품을 찾는다. 그는 말한다. 이스라엘이 적이라고 말하는 국가에는 제대로된 군대조차 없다고. 점령은 멈춰야 하고, 전쟁에서 평화로 가야 한다고. 아탈랴는 팔레스타인에서의 활동 뿐만 아니라 이스라엘 병역거부자 네트워크에서도 활동한다. 이 네트워크에서 개최한 모임에서 여성 병역거부자는 이렇게 말한다. “희망이 없다면 싸움도 없다.”(Without hope there is no struggle)

2017년 군 입대일. 아탈랴는 가족과 함께 군 부대에 도착한다. 부대 앞은 ‘점령에 반대한다’는 피켓을 든 이들의 거리 시위로 시끌벅적하다. 그들은 아탈랴를 지지한다고 외치며 노래한다. 부대 담장 위에서 군인이 이 모습을 관심있게 본다. 한 남성은 ‘너희들은 배신자’라고 거칠게 외친다. 아탈랴는 입대하고, 군대 안에서 병역을 거부한다. 이후 아탈랴는 군 감옥에 총 110일 수감된다.

양심 지키기와 점령중단 중 하나만 선택하라?

수감이 병역거부의 끝은 아니다. 영화도 여기서 끝나지 않는다. 아탈랴의 수감 소식과 병역거부 하는 청년의 소식이 뉴스와 신문에 실린다. 입대일 부대 앞에서 시위한 이들은 아탈랴가 있는 감옥 주변에서 계속 소리치고 공연한다. 부모님과 오빠도 함께한다. 가족은 아탈랴가 수감된 동안 팔레스타인으로 여행을 간다. 아탈랴가 그랬든 팔레스타인을 직접 보기 위해서이다. 가족의 사회적 수치심은 조금씩 사라져 가고 있는 것일까. 팔레스타인 방문 프로그램을 운영하는 활동가도 응원의 편지를 쓴다. 이렇게 소통은 이어진다.

아탈랴는 수감 시절에 양심위원회에 양심적 병역거부자로 인정해달라고 요청서를 제출하고 심사를 받는다(영화에서 심사 장면은 재연으로 묘사된다). 아탈랴의 양심을 확인하기 위한 기본 질문이 끝나자 이런 질문이 이어진다. ‘길에서 할머니가 두 명의 남자에게 위협을 받는다면 어떻게 할 것이냐?’, ‘완벽한 세상에서 군대는 무엇을 해야 하느냐?’, ‘네 양심을 지키는 것과 점령이 중단되는 것 중 어떤 것을 선택하겠느냐?’ 아탈랴는 대답한다. ‘먼저 그 두 사람과 이야기를 하겠다.’ ‘완벽한 세상이라면 군대가 없겠죠.’ ‘양심을 지키는 것과 점령이 중단되는 것은 다르지 않다.’ 심사관은 마지막 질문을 유사하게 한 번 더 한다. 양심 지키기와 점령중단 중 하나를 선택하라는 것이다. 아탈랴는 점령중단을 선택한다. 아탈랴는 심사에서 떨어진다.

영화는 흐르고 있는데 내 생각은 잠시 멈춰 버렸다. 지금까지 아탈랴의 삶을 계속 봐 왔기에 심사에서 떨어진 걸 납득하기가 어려웠다. 급히 위의 질문을 다시 곱씹었다. 뭐라고 답해야 했지. 어떤 질문에 답을 잘못한거지. 점령중단이 아니라 양심을 지키겠다고 해야 했나. 정답이 뭐지. 그러다 이내 곧 깨달았다. 양자택일 할 수 없는 강요된 질문 함정에 빠져버렸다는 걸. 점령중단이라고 답하면 양심이 안 중요하냐는 반문을 받을 수 있고, 양심 지키기를 선택하면 점령중단은 안 되도 되는 거냐는 반문을 받을 수 밖에 없는 질문. 양심위원회는 아탈랴가 무슨 답을 하든 상관이 없는 거 였을까.

거부하는 힘

아탈랴는 결국 출소한다. 그는 출소 후에 페미니스트 병역거부자로 방송국 토론회에 나가고 강연도 한다. 2018년 60명이 동시에 병역거부를 하는 일에도 함께한다. 군 감옥 최대 수용이 80명이니 동시 병역거부한 이들을 가둘 수 없을 거라며. 저항은 확산된다. 아탈랴의 가족도 변한다. 아버지는 더이상 청년이 감옥에 가게 둘 수 없고 다른 방법을 찾아야 한다고 말한다. 어머니는 이스라엘 이주민이 팔레스타인에서 ‘메시아’처럼 굴며하는 횡포를 이스라엘 정부가 방관하면 안 된다고 힘주어 말한다. 그리고 자신이 그간 해온 군대 안에서 군대를 바꾸라는 말을 철회한다. 점령중단이 먼저라는 것이다. 어머니와 아버지는 점령반대 시위에도 함께 다니게 된다.

아탈랴는 알고 있다. 스스로 선택하지는 않았으나 자신은 점령군 국가의 국민, 즉 점령자라는 걸. 그래서였을까. 아탈랴는 팔레스타인에서 이스라엘 군인에게 항의했다는 이유로 구금된 10대 여성을 위한 항의행동에 참여한다. 이스라엘 병역거부자 63명이 쓴 편지를 이 10대의 아버지에게 전달하기도 한다. 구금된 그는 팔목이 뒤로 묶였음에도 당당한 미소를 지으며 잡혀가는 담대한 사람이다. 아탈랴가 편지를 전할 때 그의 아버지는 말한다. 우리는 용기 있는 세대를 만들고 싶었고 기다려왔다고. 소통은 연대가 된다.

지칠 줄 모르고 활동하던 아탈랴는 도심 집회에 가는 차안에서 힘이 없다고 말한다. 폭력과 맞서기 위한 힘이 없다고. 상황이 녹록지 않게 돌아가고 있는 것이다. 병역거부자에 대한 혐오와 공격도 심해지고 있다. 실제 도심 집회장에 도착하니 ‘독일로 가 버려라’ ‘배신자다’라고 소리지르며 피켓을 부수고 몸 싸움하는 이들이 있다. 이 혼란에서 아탈랴는 연설을 한다. 우리는 모두 평등하다고. 타인을 억압할 수 없다고.

아탈랴는 말한다. 자신에게는 힘이 있다고. 그 힘은 거부하는 힘이라고. 영화는 이 거부하는 힘은 개인의 자각 뿐만 아니라 여러 관계 속에서 자라나는 모습을 그리고 있다. 영화에도 등장하듯이 많은 이스라엘 여성 병역거부자가 아탈랴 이전에도 있어 왔다. 《병역거부-변화를 위한 안내서》에서도 2005년 이스라엘 최초로 페미니즘 신념에 따라 병역거부를 한 아이단 할릴리와 2008년 병역거부를 한 사하르 바르디의 글을 만날 수 있다. 이 밖에도 더 많은 병역거부자가 있었고 앞으로도 그럴 것이다. 점령이 중단될 때까지.

영화 스틸컷

추신: 이 영화는 ‘현재의 조건으로 미래를 상상하지 말 것’이란 슬로건으로 지난 12월 8일~12일까지 진행된 15회 여성인권영화제 피움(FIWOM)에서 상영되었다. 뜻깊은 영화를 상영해주신 영화제 주최단체 ‘한국여성의전화’에 감사드린다. 이 영화 소개는 https://objectorfilm.com에서도 볼 수 있다.

![[성명] 미얀마 군부 쿠데타 5년: 징병제 부활로 심화되는 인권 위기](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/01/myanmar-45x45.png)

![[국제공동성명] 병역거부자이자 인권활동가, 유리 셸리아젠코 탄압에 대한 긴급 성명](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/01/123123-45x45.jpg)

![[보도자료] 대체복무제도 개선방향 모색을 위한 국회 토론회](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/01/IMG_8696-45x45.jpg)

![[성명] 병역거부자를 가두는 나라에 양심의 자유는 존재하지 않는다 – 병역거부자 나단의 항소심 유죄 선고에 부쳐](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/01/nadan-45x45.jpg)

![[평화를 살다] “요리하고 먹고 저항하라” – 팔라펠과 후무스](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/02/5-45x45.jpg)

![[평화를 읽다] 역사를 품은 그림, 쓸쓸함을 알아차리는 다정함 – 『어느 쓸쓸한 그림 이야기』를 읽고](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/02/book-45x45.jpg)