김선우(성공회대 국제문화연구학과)

처음으로 학생 예비군 훈련에 다녀왔다. 1년 반 만에 군부대의 문턱을 다시 넘었다. 올 것이 왔네. 내심 군대가 날 잊었길 바랐지만 어림도 없었다. 집 어딘가에 처박아 놓은 디지털 무늬 배낭을 꺼냈다. 곱게 개켜놓은 전투복과 잘 안 들어가서 쑤셔 넣은 전투화가 들어 있었다. 전투복으로 갈아입고 바지의 끝단을 고무링으로 말아 올리고 전투화를 신고 끈을 묶고 정리하는 모든 과정을 몸이 기억하고 있었다. 긴 머리에 전투복을 입으니 조금 이상했다. 전투복 자체가 내 행동 하나하나를 조정하는 느낌이었다. 주먹을 꽉 쥐고 절도 있게 걸어야 할 것 같다는 생각이 들 때 의식해서 손에 힘을 풀었다. 옷매무새를 고치지 않고 방탄모를 쓰라고 해도 쓰지 않았다. 예비군 하면 왜 불량한 모습부터 떠오르는지 알았다. 나는 군인이 아니다. 훈련 때문에 잠깐 ‘제복을 입은’ 시민이다.

제복 입은 시민, 시민 입은 제복

군 인권의 상징적인 슬로건인 ‘제복 입은 시민’은 제복이 본질이 아님을, 일시적인 상태임을 뜻한다. 그런데 군 개혁에 대한 관심이 높아진 때인 1998년 국방백서에는 “군인은 군복입은 시민이며 국민은 군복을 입지 않은 군인”이라고 쓰여 있다.1) 군인은 시민이고 시민도 군인이다. 마치 염려하기라도 한 듯 빠져나갈 여지를 주지 않는다.

‘제복 입은 시민’을 뒤집어서 ‘시민 입은 제복’이라는 장난 같은 말을 깊게 생각한 적이 있다. 예비군 훈련의 목표는 훈련장에서 훈련을 받는 게 아니라 아침에 일찍 일어나 전투복을 입는 행위에 있지 않을까. 나는 실은 제복 입은 시민이 아니라 ‘시민’을 입고 있었던 ‘제복’이 아닐까. 이 훈련은 언제든 시민적 삶이 벗겨지고 제복의 삶으로 돌아갈 수 있음을 몸에 새기는 과정인 것이다.

다른 사람들에게 전투복은 어떤 의미일까? 검은색 명찰, 검은색 태극기, 금색으로 반짝거리는 전역모 등 자의식 가득하게 튜닝된 군복을 보면서 쓴맛을 다셨다. 본인들도 민망하지만 달리 입고 나올 것도 없었을 것이다. 종종 우리는 제복의 삶을 귀찮아할지언정 두려워하지는 않을지도 모른다고 생각했다. 내가 너무 진지하게 생각하는 것일 수도 있지만 말이다.

그렇다. 사뭇 진지하게 이 의미들을 생각하지 않으면 군인이 된다는 건 때로 장난스럽게 받아들여질 수도 있는 것이다.

워게임(wargame)

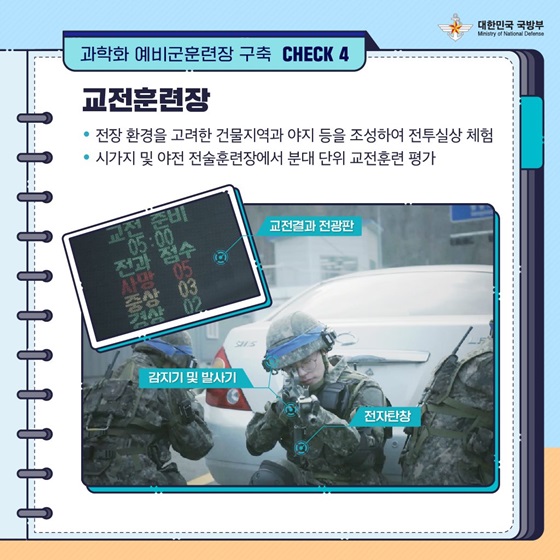

내가 간 곳은 박달과학화예비군훈련장이다. ‘과학화’라는 수식어가 돋보인다(군 당국은 2024년까지 과학화 예비군 훈련장을 총 40개를 만든다고 한다). 과학화 훈련에는 ‘영상모의사격’, ‘개인화기 실내사격’, ‘시가지 교전훈련’이 있다. 몸에 감지기가 달린 슈트를 착용하고, 탄환 대신 레이저 신호가 발사되는 소총(‘마일즈 장비’)을 든다. ‘영상모의사격’과 ‘개인화기 실내사격’은 스크린 상의 적이나 과녁을 쏜다. 사격하다 보면 내가 몇 발을 맞췄는지, 몇 발을 소모하고 몇 발이 빗나갔는지 수치로 계산된다. 적군을 맞히면 점수를 획득하고 실수로 민간인을 맞히면 점수를 잃는다. 일정 점수를 넘기면 합격이다. ‘시가지 교전 훈련’에선 자동차와 컨테이너 건물, 폐타이어 등으로 꾸며진 세트장에서 팀을 나누어 교전을 치른다. 교육 영상에서는 전략을 짜거나 신중하게 은・엄폐를 하는 등 진짜 같은 ‘전투’를 담고 있었다. 실제로는 서로 시작했는지 몰라서 어리둥절하다가 몇 번 전투하는 ‘척’을 했다. 누군가를 쏴서 맞히면 감지기가 반응하고 전광판에 전사했다고 떴다. 그런데 나는 끝날 때까지 내가 시작부터 ‘죽어 있었다는’ 걸 몰랐다. 유령이 떠돌고 있던 셈이다.

훈련 성적에 따른 조기 퇴소가 없어서 그런지, 학생 예비군이어서 그런지, 아니면 원래 그런 건지 잘 모르겠지만 모든 훈련이 ‘장난’ 같았다. 훈련장에선 모의 전투 훈련을 ‘워게임’이라고 불렀다. 아군과 적군이 나뉘어 서로의 전략과 전술을 운용하고 평가하는 것이 목적이다. 말하자면 ‘가상 전쟁’이다. 군 복무 중에 관련 훈련을 받은 적이 없던 나에게 ‘워게임’은 생소했다. 찾아보니 워게임은 실전 같은 훈련보다는 컴퓨터나 지도 위에서 이루어지는 전략 시뮬레이션, ‘정신 활동’에 가깝다.2) 워게임이라는 말이 오래 전에 도입되었다는 점에서 새삼스럽게 단어 사용을 지적하고 싶은 것은 아니다. 다만 게임이라는 말이 입에 자꾸 걸렸다. ‘과학화’ 훈련장은 정말 거대한 VR게임장 같았기 때문이다.3)

과학화 예비군 훈련을 홍보하는 국방부의 홍보물

딱딱한 의자에서 지루해하며 시간이 가기만을 기다렸다. 조교병이 동영상을 틀어주었다. 전쟁 영화에서 전투 장면만 따로 편집해놓은 영상이었다. 폭탄이 터지고, 사지가 찢겨 비명을 지르고, 총에 맞아 죽고, 백병전을 벌이는, 묘하게 카타르시스를 느끼게 하는 장면들이 나왔다. 그런 동영상이 준비되어 있다는 게 조금 놀라웠다. 어쩌면 좋은 ‘교육’ 자료였을 것이고, 지루해하는 예비군들을 달래주기에도 좋았을 것이다. 영화관이었으면 재밌게 봤을 수도 있다. 그런데 장소가 어울리지 않았다. 여기는 예비군 훈련장이었고 나는 전투복을 입고 있으며 방금 전까지만 해도 스크린 너머의 적군에게 총을 쏘고 있었다. 영화에서 죽어 나가는 이들은 우리와 같은 사병이었다. 전쟁 영화는 마치 우리의 일이 아니라는 듯 재생되고 있었다. 우크라이나-러시아 전쟁을, 팔레스타인을, 여러 분쟁 지역들을 클립 뉴스로 보는 것처럼 말이다.

‘4차 산업혁명’을 추구하는 한국군은 실제 사격을 스크린에 옮겨놓았고, 실제 전투를 감지기와 레이저 발사기라는 최첨단 기술로 옮겨놓았다. 과학적이고 효율적으로 훈련의 성과를 올리기 위해 도입되었다고 한다. 그런데 이것이 전쟁을 우리의 인식에서 멀어지게 만들지는 않을까? 전쟁이 놀이가 되고 한 편의 영화가 된다. 전투복을 입고 ‘군사훈련’을 받으러 온 때조차 사람이 피를 흘리고 총에 맞고 팔다리가 날아가는 영화를 아무렇지 않게 틀어준다. 전쟁이 점점 삶의 바깥으로, 스크린 안으로 밀려난다. 항상 불안이 도사리지만 내 앞에서 일어나리라고 상상할 수 없는 것이 된다. 도처에서 전쟁이 일어나고 있고, 삶도 전쟁이고, 어쩌면 ‘전쟁’보다 더한 전쟁을 치르는 사람들이 사회 곳곳에 있음에도 그 전쟁과 이 전쟁은 이어지지 못하고 구경거리가 된다. 우리는 항상 분단국이라고, 일시 휴전일 뿐이라고, 당장 내일이라도 북한의 침략이 시작될 수 있다고 말하지만 삶 속에서 계속 전쟁을 밀어내고 있는 것은 아닐까. 전쟁의 당사자들에게 더 무감각해지는 일이 아닐까. 나는 전투복을 입고 있지만 동시에 게임처럼 전쟁을 바라본다. 과학화 훈련장이 그렇게 바라봐 달라고 말하고 있었다.

두려워하지 않는 훈련, 주저하는 연습

그런다고 훈련을 더욱 실감 나게, 더욱 긴장감 있게, 더욱 현실적으로 만드는 일이 우리가 추구해야 하는 것은 아니다. 정말 현역병처럼 훈련을 했다면 그것대로 힘들었을 것이다. 스크린 사격이 아니라 실탄 사격이었다면 하늘을 쩌렁쩌렁 울리는 총음에 스트레스를 받았을 것이다(행여나 총기 사고가 날까 조마조마 했을 것이다). 진짜 전쟁처럼 군장을 매고 산을 타며 전투를 했다면 예비군에게도 이런 훈련을 시키느냐며 짜증 냈을 것이다. 그런 만큼 ‘안전하고’ ‘과학적으로’, 값비싼 최첨단 장비와 혁신 기술로 운용되는 훈련은 매끈했다. 덕분에 나는 여기서 그 무엇도 두려워할 것이 없었다.

모든 훈련은 어느 정도는 ‘게임’의 속성을 가질 수밖에 없을지도 모른다. 실제로 고통을 주거나 죽게 할 수는 없으니 말이다. 그렇다면 나는 무엇을 두려워해야 할까? 이 과학화 훈련장은 나에게 무엇을 두려워하라고, 혹은 무엇을 두려워하지 말라고 얘기하고 있었을까? 훈련장에 있던 사람들에게 ‘전쟁’은 어떤 모습을 하고 있었을까?

군사훈련은 사람들이 무기와 군대의 질서를 두려워하지 않도록, 불시에 상황이 터지면 신속하게 움직일 수 있도록 몸과 마음을 단단히 준비시키는 과정이다. 적어도 내가 전투복을 어떻게 입어야 하는지, 소총을 어떻게 쥐는지, 사격자세는 어떻게 취하는지, 어떻게 조준하고 방아쇠를 당겨야 하는지 허둥대지 않았던 것처럼 말이다. 앞으로 몇 번은 계속 훈련을 해야 한다. 두려워하지 않도록. 몸이 기억하도록.

넷플릭스 드라마 〈D.P〉의 한 장면이 떠오른다. 탈영병을 잡으려고 헌병들이 실탄으로 무장하고 출동했을 때, 그들은 대대장의 명령에 주저했다. 우리를 해할지도 모르는 탈영병에게 총 겨누기를 두려워했다. 나는 탈영병의 두려움과 함께, 탈영하지 않고 군대에 남아 있던 이들의 주저함도 기억하고 싶다. 두려움과 주저함을 외면하지 않고 들여다보는 것도 연습이다. 우리는 시민을 입은 ‘제복’일지도 모른다는 것, 전쟁(war)이 때론 게임(game)처럼 보인다는 것, 나와 타인의 몸은 전자 감지기가 아니라 진짜 다치고 죽는 몸이라는 것, 우리가 겨누게 될 대상은 스크린 속 캐릭터가 아니라 사람이며, 적군만이 아니라 민간인을 쏘게 될지도 모른다는 것, 그때의 민간인은, 그리고 적군조차도 몇 점 짜리 점수가 아니라 하나의 거대한 삶이라는 것 모두. 과학화 훈련장은 나에게서 많은 것을 떼어놓으려고 했다. 내가 들고 있는 전자총과 조잡한 스크린 속 세계가 아니라 다른 것을 두려워하도록 말이다. 그 두려움으로 더 많은 무기와 ‘과학’을 필요로 하게 만드는 것들이야 말로 우리가 두려워하고 주저해야 하는 것이지 않을까. 계속 의심하고 두려워하는 연습을 해야 하는 것이지 않을까.

각주

1) 국방부(1998), 『1998 국방백서』

2) “Some writers may refer to a military’s field training exercises as “live wargames”, but certain institutions such as the US Navy do not accept this. Likewise, activities like paintball are sports rather than wargames. Wargames are a mental activity.” (https://en.wikipedia.org/wiki/Wargame)

3) 나만 그렇게 느끼는 것은 아닌 듯하다. 김지헌, “예비군 훈련이야, 게임이야’… 과학화 훈련장서 ‘VR 사격’ 해보니”, 연합뉴스, 2022.05.31, https://www.yna.co.kr/view/AKR20220530119600504

![[성명] 미얀마 군부 쿠데타 5년: 징병제 부활로 심화되는 인권 위기](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/01/myanmar-45x45.png)

![[국제공동성명] 병역거부자이자 인권활동가, 유리 셸리아젠코 탄압에 대한 긴급 성명](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/01/123123-45x45.jpg)

![[보도자료] 대체복무제도 개선방향 모색을 위한 국회 토론회](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/01/IMG_8696-45x45.jpg)

![[성명] 병역거부자를 가두는 나라에 양심의 자유는 존재하지 않는다 – 병역거부자 나단의 항소심 유죄 선고에 부쳐](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/01/nadan-45x45.jpg)

![[평화를 살다] “요리하고 먹고 저항하라” – 팔라펠과 후무스](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/02/5-45x45.jpg)

![[평화를 읽다] 역사를 품은 그림, 쓸쓸함을 알아차리는 다정함 – 『어느 쓸쓸한 그림 이야기』를 읽고](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/02/book-45x45.jpg)