조경숙(만화평론가)

군대를 배경으로 한 작품들을 눈여겨보는 편이다. 군대라는 특수한 공간적 특성 때문이다. 군대는 날것의 폭력이 드러나는 공간인 동시에 국가적 대의와 사리사욕이 복잡하게 얽힌 정치적 지형이다. 총칼을 든 군대는 물리적인 힘 그 자체를 상징할 뿐만 아니라 기밀이라는 이름 아래 파묻힌 비밀스럽고 음산한 시스템을 은유한다. 폭력이 쉼 없이 일어나고 진실은 숨을 멈추는 곳. 군대는 수십 년 전 죽은 귀신이 여전히 목격될 정도로 오래된 장소지만, 폭력의 서사는 매 순간 새것으로 갱신된다. 새롭지만 익숙한 이야기, 폭력과 차별의 전형으로.

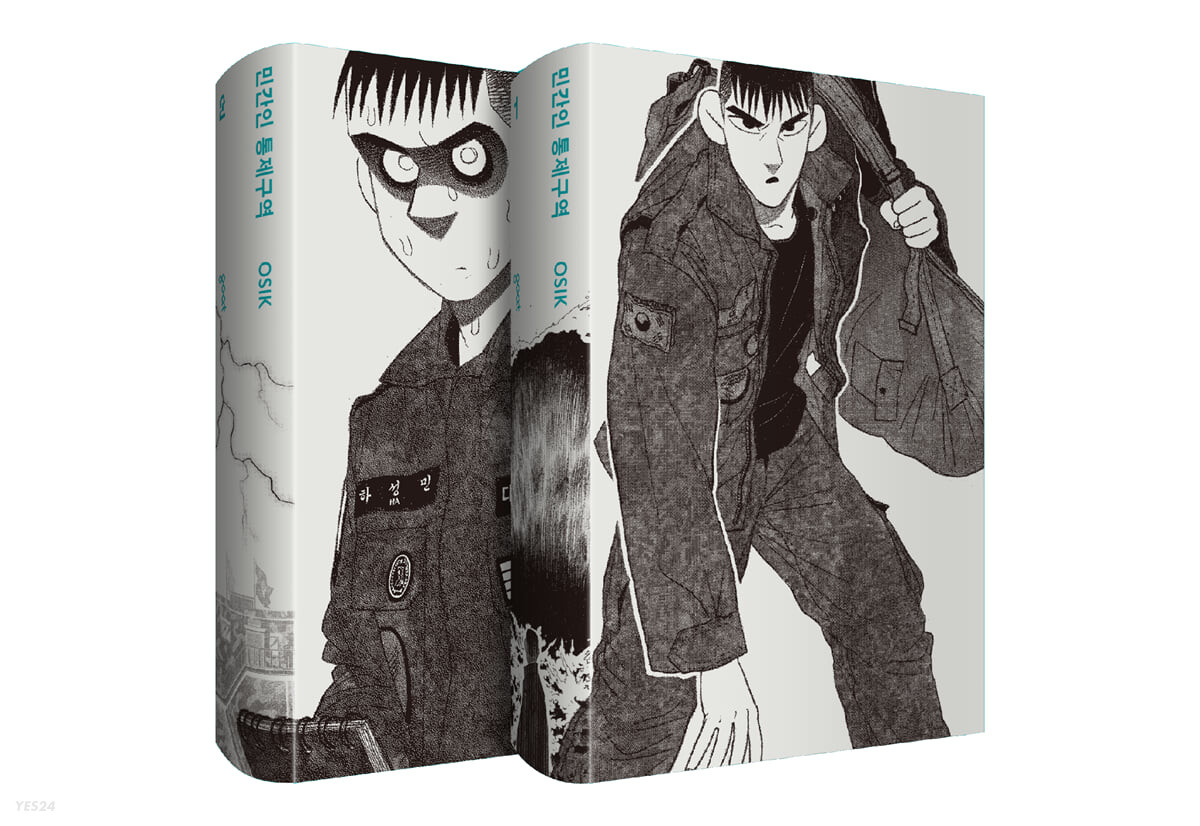

웹툰 <민간인 통제구역>(작가 OSIK, 네이버웹툰 연재)은 이러한 군대의 모습을 아주 선명하게 보여주는 작품이다. 비단 군대뿐만 아니라 군대 내부에서 일어나는 인간의 투명한 욕망과 복합적인 상황을 흥미롭게 엮어 냈다. 이 만화에서는 남한 군대와 더불어 북한 군대의 청년들이 겪는 군대 내 부조리까지 이야기의 한 조각으로 맞춰진다. 사건은 북한과 남한이 맞닿아 있는 DMZ에서 시작된다. 부대에서 ‘폐급’ 취급당하는 조충렬 이병이 보초를 선 날의 일이다. 그는 귀순하기 위해 넘어온 북한군 청년을 보고 엉겁결에 총알을 발사한다. 손이 미끄러진 탓에 일어난 사고였다.

귀순병을 총으로 쏜 대형 사고였지만, 이 사건은 이내 북한군의 선제공격에 대응하기 위해 발포한 건으로 재빨리 위장된다. 부대의 모든 이들이 입을 맞춘 것이다. 그날 총기 사고를 낸 조충렬 이병은 ‘폐급’에서 부대의 ‘영웅’으로 돌변하고, 포상 휴가도 수여된다. 그러나 정작 북한군을 사살했던 조충렬은 그날의 사건과 죄책감에서 빠져나오지 못한다. 그는 끊임없이 죄책감에 시달리며 죽은 북한 군인의 환영을 보는 등 정서적으로 취약해진다.

가장 약한 고리가 무너져 내릴 때, 군대는 더 가학적으로 돌변한다. ‘내리 갈굼’ 폭력을 받아안던 충렬은 트라우마를 호소하지만 정작 부대원들은 그의 고통에 공감하지 못한다. 되려 구타와 폭력, 폭언으로 그를 더 사지로 내몬다. “그 일로 너만 힘든 거 아니니까 시발, 그만 징징대. 알겠냐?” 대다수의 부대원이 충렬에게 보이는 강한 적대감은 더욱 말초적인 욕망에서 기인한다. 괴로워하는 충렬을 챙기는 선임이 없는 건 아니었지만, 그 선임들의 선행마저 위선으로 비판받는다. 군대라는 특수성을 빌미 삼아 타인 위에 군림하고 권력을 쟁취하려는 이기주의가 마치 ‘상식’으로 통용되는 것이다.

군대의 가학적인 폭력과, 그 폭력이 개인을 어떻게 망가뜨리는지를 잘 보여주는 작품으로는 웹툰을 원작으로 하고 시즌2 방영을 앞두고 있는 드라마 ‘D.P.’가 있다.

‘민간인 통제구역’이라는 제목은 이러한 맥락 아래에 재조명된다. 극의 배경이 DMZ(비무장지대)이기 때문에 제목이 단순히 장소를 은유한다고 여겨지기 쉽지만, 이 제목은 사회에서 통용되던 윤리와 가치, 신념이 ‘통제’되는 구역이라는 뜻으로도 해석된다. 이곳에 들여올 수 있는 건 암암리에 자행되던 폭력과 위계, 권력 분쟁뿐이다. <민간인 통제구역>은 흑백 표현을 사용해 이런 강압적 분위기를 효과적으로 묘사한다. 배경과 얼굴 모두 짙은 흑색으로 채색된 가운데, 서로를 노려보는 눈자위만이 하얗게 희번덕거린다. 이러한 연출을 통해 작품은 사람과 사람 사이를 웃도는 적대감을 흑백 표현을 통해 선명히 표현한다.

작품은 처음부터 끝까지 팽팽한 긴장감이 웃돈다. 괴로움 끝에 조충렬 일병이 총으로 자살한 이후, 부대는 더 날 선 전쟁터가 되기 때문이다. 사고 하나만 덮으면 그만일 줄 알았던 거짓말은 눈덩이처럼 불어난다. 누군가는 다른 사람 탓을 하며 욕설과 폭력을 퍼붓고, 또 누군가는 어떻게든 상황을 모면하려 자신을 정당화하는 등 혼란스러운 가운데에서도 누군가는 진실을 지키려 애쓴다. 폭력을 당연하게 여기는 분위기에 동화되지 않고 이타심을 유지하려 했던 이들, 부대 안에서도 계급을 스스로 내려놓고 대화할 수 있던 사람들이 용기를 내 진실에 다가선다.

병역거부자이자 평화운동 활동가인 이용석은 책 <평화는 처음이라>에서 군사주의가 국가주의, 가부장제, 성차별주의와 밀접한 연관을 갖는다고 분석한다. 실제로 그렇다. 군대는 고루하고 폭력적인 이념이 서로 합일되는 공간이고, 개개인들은 이러한 장소의 특수성을 십분 활용해 자신의 사리사욕을 채운다. 폭력을 자행하고, 그 사실을 덮고, 나아가 그러한 자신의 모습을 정당화하기 위해서. 그러나 폭력이 정당성을 얻고 부조리가 승인되는 군대 안에서도 그런 규칙에 순응하지 않는 이들이 있다. 부대 안에서는 그들이 너무나 적고 소수인 것처럼 보이지만, 결국 진실을 들춰내는 건 바로 그 한두 명의 ‘양심’이다.

![[성명] 미얀마 군부 쿠데타 5년: 징병제 부활로 심화되는 인권 위기](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/01/myanmar-45x45.png)

![[국제공동성명] 병역거부자이자 인권활동가, 유리 셸리아젠코 탄압에 대한 긴급 성명](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/01/123123-45x45.jpg)

![[보도자료] 대체복무제도 개선방향 모색을 위한 국회 토론회](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/01/IMG_8696-45x45.jpg)

![[성명] 병역거부자를 가두는 나라에 양심의 자유는 존재하지 않는다 – 병역거부자 나단의 항소심 유죄 선고에 부쳐](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/01/nadan-45x45.jpg)

![[평화를 살다] “요리하고 먹고 저항하라” – 팔라펠과 후무스](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/02/5-45x45.jpg)

![[평화를 읽다] 역사를 품은 그림, 쓸쓸함을 알아차리는 다정함 – 『어느 쓸쓸한 그림 이야기』를 읽고](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/02/book-45x45.jpg)