오수경(〈드라마의 말들〉저자)

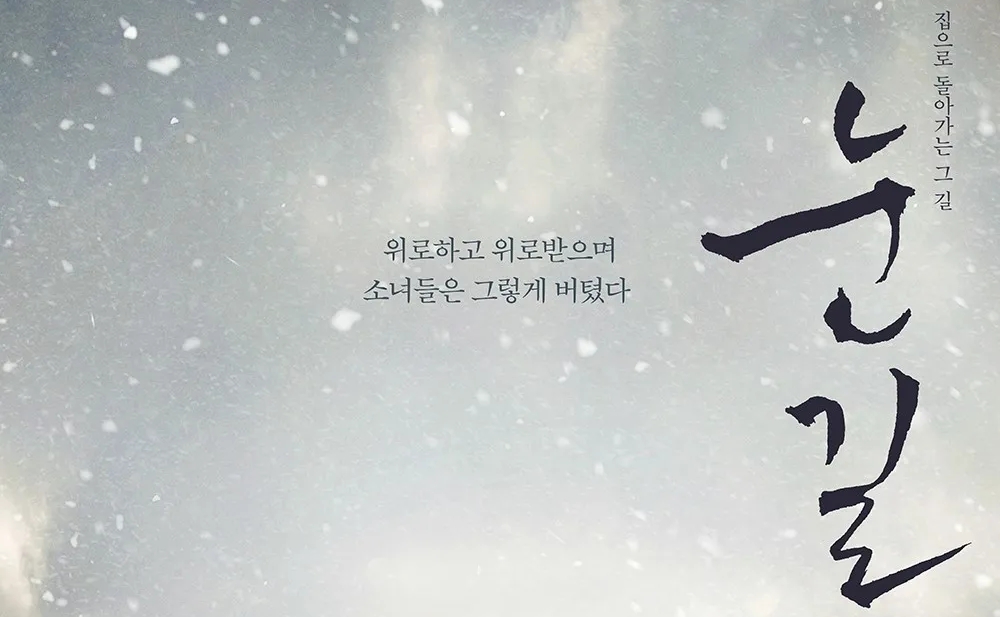

끼이익- 끼이익- 낡은 문 여닫는 소리가 그렇게 무서울지 미처 몰랐다. 그 공포는 곧 슬픔으로 번졌다. 어느 날 ‘위안부’로 끌려간 평범한 소녀들을 담은, 2015년 광복 70주년 기념 특집극으로 방영된 드라마 〈눈길〉은 나에게 그렇게 다가왔다.

일제강점기 말, 충청남도 강경에 있는 어느 마을, 가난한 집 딸로 태어나 학교 근처도 가지 못한 순박한 소녀 최종분(김향기)과 똑똑하고 당찬 부잣집 딸 강영애(김새론)가 살고 있었다. 종분은 영애의 오빠인 영주를 좋아하고 영애를 부러워하며 동경하지만 영애는 그런 종분을 무시한다. 그러던 어느 날, 영애의 아버지가 일본의 돈을 몰래 빼돌려 독립운동을 지원했다는 사실이 발각되어 집안이 몰락한다. 영애는 학도병으로 끌려간 오빠를 만나기 위해 근로대에 자원하는데 그 근로대가 향한 곳은 ‘위안소’였다. 그런 사정을 모르는 종분은 일본에 가면 일도 하고 공부도 할 수 있다는 선전에 속아 가고 싶어 한다. 그런 종분의 마음을 알아차린 조선인 모집원은 종분의 어머니가 다른 마을로 그릇 팔러 간 것을 틈타 납치해 위안소로 보낸다. 그렇게 위안소로 끌려가게 된 영애와 종분은 지옥 같은 날을 보내게 된다.

오빠를 만나기 위해 근로대에 자원하는 영애(사진 가운데). 종분 또한 영애와는 다른 과정으로 위안소에 끌려가게 된다.

〈눈길〉은 그렇게 일본군 위안부로 끌려간 종분과 영애를 통해 위안부의 실상을 보여주었다. ‘위안부의 실상’을 보여주었다고 하면 자극적인 상황과 고통스러워하는 인물의 얼굴을 우선 떠올리겠지만 〈눈길〉은 다르다. 하루아침에 별안간 위안소로 배치된 그녀들이 처한 현실을 ‘끼이익- 끼이익-’ 소리로 표현한다. 이 소리는 일본군이 군표(당시 해외 주둔 군대에서 통용되었던 특수 화폐)를 내고 방에 들어갈 때 나는 문소리다. 이 소리가 들어갈 때 한 번, 나올 때 한 번 나면 영애와 종분은 무표정한 얼굴로 이불을 닦고 방을 청소한다. 위안소의 일상은 꽤 단조로웠다. 그녀들은 하루 종일 문소리를 듣고, 방을 청소하고, 삿쿠(콘돔)를 씻으며 ‘손님’을 받았다. 〈눈길〉의 이런 방식은 ‘극적’ 전개에 익숙한 이들에게는 다소 심심한 방식일 수도 있겠지만, 오히려 ‘위안부’라는 문제의 본질에 집중하게 한다는 면에서 인상적이었다. <눈길>은 위안부 피해 여성들의 피해를 전시하거나, 가해자를 악마화하지 않고도 전쟁이, 그 전쟁을 일으킨 국가가 평범한 이들의 일상과 미래를 어떻게 불가능하게 했는지 보여주기에 부족함이 없었다.

종분과 영애는 폭력을 어떻게 마주했나

종분과 영애가 당한 현실은 끔찍했다. 폭력은 일상이었다. 임신한 영애는 강제로 낙태약을 먹이려는 이들에게 저항하다가 탈출하여 자살을 시도하다 끌려온 뒤 낙태를 당한다. 현실은 끔찍하나 절망하지는 않았다. 종분은 “난 살아서 돌아갈 거야”라는 의지를 가지고 끔찍한 상황을 버틴다. 그리고 절망에 빠진 영애가 죽지 않도록 붙든다. 종분은 영애에게 글자를 모르는 자신에게 한글을 가르쳐 달라고 부탁하고, 그런 과정을 통해 영애도 차츰 생의 의지를 갖는다. 다른 조선인 위안부 아야코도 영애를 돕는다. 강제 낙태를 당해 몸도 마음도 피폐해져 입안이 헐어 음식을 못 먹는 영애에게 아야코는 월병을 입으로 잘게 쪼개 부드럽게 만들어 먹인다. 비록 절망스러운 상황이었지만, 이들은 서로를 의지한 채 하루하루를 버틴다.

그러다가 전쟁에서 패색이 짙어진 일본군은 철수 계획을 세우고, 위안부의 존재를 감추기 위해 위안부 여성들에게 간호사 옷을 강제로 입힌 후 사진을 찍고 이들이 ‘간호근로대’로 근무했다고 사실을 조작한다. 그리고 이들을 한 곳으로 데리고 가 사살한다. 종분과 영애는 간발의 차이로 탈출에 성공하지만, 탈출 과정에서 총상을 입은 영애는 숨을 거둔다. 차가운 눈길에서 숨을 거둔 영애를 두고 혼자 살아남은 종분은 1년을 걷고 또 걸어 고향에 도착하지만, 집안은 이미 폐허가 되어버린 후였다. 종분은 ‘근로대’에게 지급하는 보상금을 받기 위해 근로대에 지원했다는 기록이 남아있는 영애의 이름으로 살아가게 된다.

위안소의 무수한 폭력 속에 서로에게 기대어 버티는 영애(왼쪽)과 종분(오른쪽), 드라마 스틸컷

‘위안부’ 문제를 21세기에 이야기한다는 것

드라마는 그렇게 ‘영애’로 살아남은 종분의 현재와 위안부로 살아야 했던 과거를 교차하여 보여줌으로써 ‘위안부’ 문제를 현재화한다. 특히 종분의 이웃집에 사는 여고생 은수와의 관계를 통해 위안부 문제 너머 사회적 약자를 향한 공감과 연대를 상기한다. 부모 없이 사회적 보호망에서 벗어나 일탈을 일삼는 은수는 과거 무수한 오해와 멸시로 인해 제 목소리를 내지 못한 채 숨죽여 살아야 했던 위안부 여성들의 또 다른 얼굴이기도 하다. 종분은 과거에도 영애를 붙들었듯 현재도 은수의 보호자를 자처한다. 종분과 영애와 아야코의 연대가 종분과 은수의 연대로 이어진 것이다. 그리고 그 연대를 통해 종분은 그리고 우리는 과거를 넘어 앞으로 나아갈 힘을 얻게 된다.

종분의 사연을 알게 된 은수가 “부끄러워할 일이 아니고 그 놈들이 나쁜 거“라고 말한 다음 종분은 그제야 ‘영애’라는 이름 대신 ‘종분’이라는 이름으로 살고자 결심하고, 동사무소에 정정 신청을 한다. 그리고 평생 환영으로 함께 있었던 영애를 온전히 떠나보내게 된다. “애썼다. 너 혼자서 얼마나 힘들었겠니.” 영애는 종분에게 위로의 말을 남기고 그런 영애를 향해 종분은 말한다. “나는 한 번도 혼자인 적 없었다. 네가 있어 여태 내가 살았지.”

드라마를 보다가 드라마가 생략한 젊은 시절의 종분을 상상해 봤다. 노년의 종분이 홀로 가난한 삶을 사는 것을 보면 젊은 시절의 그녀는 무척 고단하게 살았을 것이다. 또한 그는 자신의 위안부 경험을 누구에게도 이야기하지 못했을 것이다. 이런 종분의 인생은 많은 위안부 여성들의 삶의 경로였을 것이다. 그러나 종분의 탁자 위의 사진은 다른 종분을 보여준다. 탁자에는 ‘간호 근로대’라는 이름으로 영애와 함께 찍힌 사진과 수요 집회 참석한 사진을 나란히 놓여있었다. 종분은 그렇게 ‘영애’와 함께 살았고, 생의 어느 순간에는 용기를 내어 그 자리에 섰을 것이라 짐작된다. 그렇다면 그 용기는 어디서 비롯되었을까? 아마 배봉기 선생님으로부터 터져 나온 피해 증언들, 그리고 은수처럼 당신 잘못이 아니라고 말해주는 이들, 기억하고 애도하며 연대하는 무수한 이들에게서 나온 게 아닐까? 드라마가 보여준 것은 바로 이 ‘기억과 연대’의 힘이다.

위안부 ‘문제’는 언제 해결될까? 우선 일본의 사과와 정당한 배상이 필요하겠으나, 그것으로 충분치 않다. “일본군 ‘위안부’ 피해자들의 삶을 그들만의 고통으로 한정하지 않고 같은 인간으로서 공감할 때 비로소 아직 해결되지 못한(unresolved) 일본군 ‘위안부’ 문제에 대한 진정성 있는 해결 방안이 모색될 수 있을 것”이다 . 1)

각주

- 박상완, “텔레비전 드라마의 일본군 ‘위안부’ 재현 방식과 의미 – 〈눈길〉의 극본을 중심으로”, 인문학연구 통권 114호.

![[성명] 미얀마 군부 쿠데타 5년: 징병제 부활로 심화되는 인권 위기](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/01/myanmar-45x45.png)

![[국제공동성명] 병역거부자이자 인권활동가, 유리 셸리아젠코 탄압에 대한 긴급 성명](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/01/123123-45x45.jpg)

![[보도자료] 대체복무제도 개선방향 모색을 위한 국회 토론회](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/01/IMG_8696-45x45.jpg)

![[성명] 병역거부자를 가두는 나라에 양심의 자유는 존재하지 않는다 – 병역거부자 나단의 항소심 유죄 선고에 부쳐](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/01/nadan-45x45.jpg)

![[평화를 살다] “요리하고 먹고 저항하라” – 팔라펠과 후무스](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/02/5-45x45.jpg)

![[평화를 읽다] 역사를 품은 그림, 쓸쓸함을 알아차리는 다정함 – 『어느 쓸쓸한 그림 이야기』를 읽고](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/02/book-45x45.jpg)