조경숙(만화평론가)

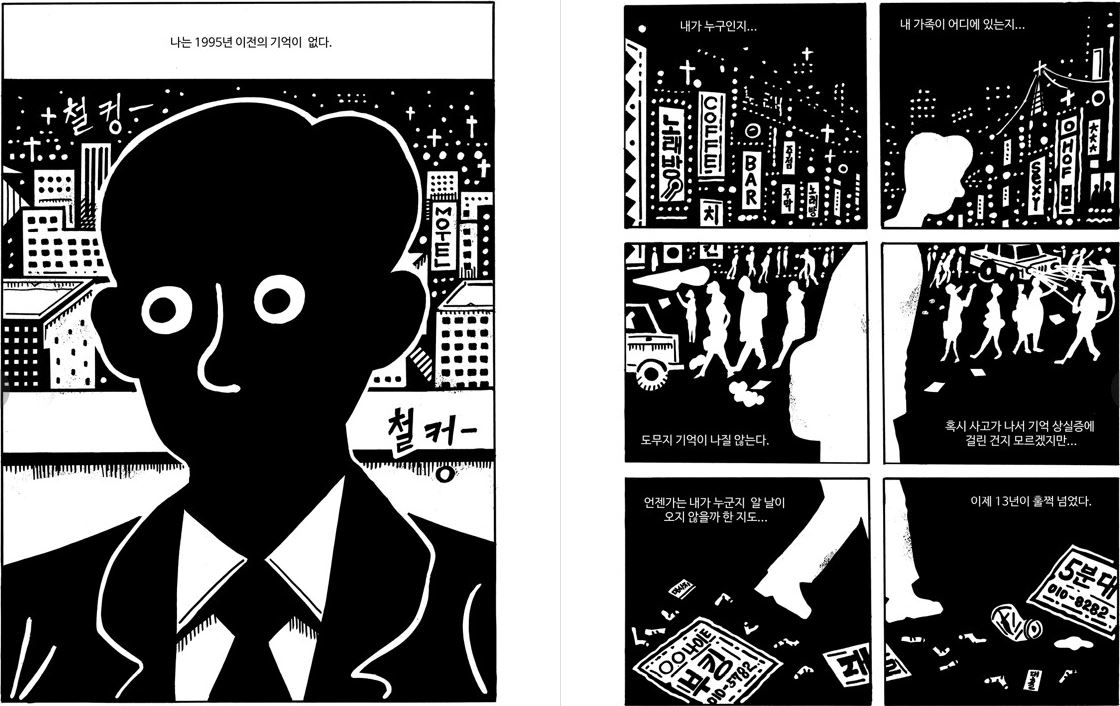

한 아파트가 있다. 넥타이를 반듯하게 맨 남자, 울면서 엄마를 찾아 나오는 소녀, 십자가 목걸이를 건 아줌마, 단결 투쟁 조끼를 입은 아저씨 등 당최 접점이라곤 없어 보이는 사람들이 여기에 산다. 그런데 이곳 황금동 아파트 주민들에게는 기묘한 공통점이 하나 있다. 모두 자신의 이름을 기억하지 못한다는 것. 게다가 모두가 1995년 이 아파트에 입주했고, 그 이전의 기억은 하나도 갖고 있지 않다. 모든 주민이 어느 날 보니 황금동 아파트에 살고 있었고, 아파트 문 앞에 배달되는 도시락을 먹으며 산다. 이 아파트에는 이상한 규칙이 하나 있다. 모든 입주민은 매일 배급되는 약을 먹고 밤 열두 시가 되기 전 잠에 들어야 한다는 것이다. 도대체 이 아파트의 정체는 뭘까?

매일매일 쳇바퀴처럼 반복되는 일상을 의심 없이 살던 입주민들은 어느 순간 의구심을 갖는다. ‘너도 1995년 이전의 기억이 없다고? 나도 그런데.’ 일면식도 없던 이들이 서로 대화를 나누면서다. 한두 마디로 시작된 대화의 물꼬는 이윽고 여러 명이 함께 하는 집담으로 이어진다. 대화를 나누던 입주민들은 열두 시 이전에 자야 한다는 규칙을 깨고 은밀히 밤에 모여 토론하기 시작한다. 우리는 누구일까, 그리고 여기는 대체 어디인가.

미스테리한 이야기로 시작되는 만화 <황금동 사람들>은 박건웅 작가의 작품이다. 그의 작품을 한 번이라도 접한 사람이라면, 이 서두가 다소 의아하게 여겨질지 모른다. 박건웅 작가는 고 김근태 의원이 남영동 대공분실에서 고문받던 이야기를 그린 만화 <짐승의 시간>으로 2014년 부천만화 대상을 수상한 바 있다. 그 외에도 인혁당 사건을 다룬 <그해, 봄>과 독립운동가의 삶을 다룬 <제시이야기> 등을 그렸다. 주로 역사적 이야기를 다루는 박건웅 작가가 이런 미스터리 스릴러 작품을 그리다니? 그의 만화는 대체로 새까만 고무판을 칼로 판 후 물감을 발라 찍는 고무판화와 같은 형식을 띠고 있다. 특유의 판화체 그림은 그대로인데도, 이 이야기는 어쩐지 생소하게 여겨진다.

<황금동 사람들> 본문 이미지.

그러나 궁금증을 안고 페이지를 계속 넘기다 보면, 어느새 의문은 걷히고 감탄이 나온다. 픽션인 줄만 알았던 만화 칸 사이로 우리나라의 역사가 점차 스며들기 때문이다. 사실 만화 <황금동 사람들>은 1950년 경찰에 의해 민간인들이 집단 학살되었던 금정굴 사건을 중점적으로 다루는 작품이다. 당시 고양시의 경찰들은 북한군에게 동조한 사람들을 조사하겠다며 이들을 데려가 놓고선, 제대로 된 조사나 재판은 일절 없이 무차별 학살했다. 작품 서두에 나왔던 황금동 아파트의 주민들-남자, 소녀, 아줌마, 아저씨-처럼 경찰들은 나이가 어리든 많든, 여자든 남자든 아무 상관 없이 모두 죽였다.

나는 금정굴 사건을 이 만화 <황금동 사람들>을 읽고 나서야 알았다. 민주화운동과 독립운동에 관해 관심이 있는 편이었는데도 이런 일을 전혀 몰랐다는 사실에 새삼 부끄러웠다. 이 조그마한 땅 안에 억울한 죽음의 역사가 어떻게 이토록 많은지에 대해서도 놀라웠다. 사람들은 전쟁터에서만 죽은 게 아니라 전쟁이 끝난 뒤에도 바로 그 전쟁 때문에 죽었다. 작품을 끝까지 읽고 나면 어째서 이들이 거주하는 곳이 아파트일 수밖에 없었는지, 그들에겐 왜 1995년 이후의 기억만이 허락된 건지 이해할 수 있다. 이 작품이 ‘미스터리 스릴러’인 건, 이 사건 자체의 성격이 반영된 것 같다는 생각마저 든다. 역사 안에 이런 참극이 있었는지조차 우리는 제대로 알지 못했으니까.

참고로 이 작품은 금정굴 사건을 중심으로 한다는 사실을 알더라도 그 매력이 감하지 않는 작품이다. 배경이 되는 사건 자체와는 상관없이, 반전과 반전이 이어지는 만큼 <황금동 사람들>을 꼭 읽어보기를 권한다. 마지막으로 딱 하나만 더 ‘스포일러’ 하자면, 이 작품엔 억울하게 당한 사람들의 고통만 그려져 있진 않다. 견고하고 강력해 보이지만 도리어 황망하게 무너지는 권력과 두 눈 똑바로 뜨고 그 실체를 폭로하는 저항의 모습에서 우리는 그 참혹한 역사에서도 다시 새로운 희망을 만날 수 있다.

![[성명] 미얀마 군부 쿠데타 5년: 징병제 부활로 심화되는 인권 위기](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/01/myanmar-45x45.png)

![[국제공동성명] 병역거부자이자 인권활동가, 유리 셸리아젠코 탄압에 대한 긴급 성명](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/01/123123-45x45.jpg)

![[보도자료] 대체복무제도 개선방향 모색을 위한 국회 토론회](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/01/IMG_8696-45x45.jpg)

![[성명] 병역거부자를 가두는 나라에 양심의 자유는 존재하지 않는다 – 병역거부자 나단의 항소심 유죄 선고에 부쳐](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/01/nadan-45x45.jpg)

![[평화를 살다] “요리하고 먹고 저항하라” – 팔라펠과 후무스](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/02/5-45x45.jpg)

![[평화를 읽다] 역사를 품은 그림, 쓸쓸함을 알아차리는 다정함 – 『어느 쓸쓸한 그림 이야기』를 읽고](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/02/book-45x45.jpg)