쥬 (전쟁없는세상 활동가)

이 게임은 ‘전쟁게임’이 아니다

제국주의 시대 유럽, 6개의 제국―오스트리아-헝가리, 이탈리아, 프랑스, 영국, 독일, 러시아―이 앞다투어 공장을 세우고 함대를 건설한다. 각국은 전쟁을 벌여 영토를 확장하고, 세금을 걷어 더 많은 군대를 배치한다. 여기까지만 보면 여느 전쟁게임 내지 영향력 게임과 다르지 않아 보인다.

그런데 이 게임에서 플레이어는 전선에서 싸우는 병사도, 병사들에게 명령을 내리는 현장 지휘관도, 모든 것을 통솔하는 사령관이나 국가 지도자도 아니다. 다시 말해 이 게임은 전투 게임도, 전술급 게임도, 전략급 게임도 아니다.1) 어떤 의미에서는 아예 전쟁게임이 아니라고도 할 수 있다. 전쟁을 벌이는데 전쟁게임이 아니라니 무슨 뜻일까?

이 게임의 진짜 정체는 투자게임이다. 플레이어들은 국제 투자자의 역할을 맡아 제국들의 국채를 구입하고, 이를 통해 정치에 영향력을 행사한다. 각 국가의 가장 많은 지분을 가진 플레이어가 정부를 꼭두각시처럼 통제한다. 보유한 국채에 따라 누군가는 어떤 국가도 통제하지 못할 수 있고, 한 명이 서너 개 국가를 통제할 수도 있다.

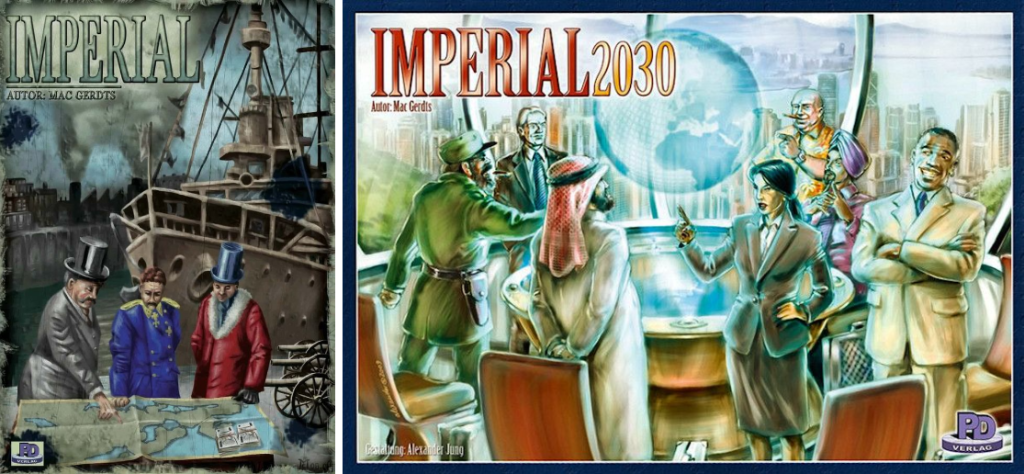

지금까지 소개한 〈임페리얼〉은 맥 거츠가 만든 2~6인용 보드게임이다. 주사위나 카드 등에 의한 운 요소가 전혀 없는 반면 플레이어 간 외교와 동맹, 배신 등 상호작용은 매우 강한 게임이다. 후속작으로 2030년을 배경으로 한 〈임페리얼 2030〉이 있다. 이 버전에는 미국, 유럽연합, 러시아, 중국, 인도, 브라질의 6개 ‘제국’이 등장한다.

‘제국’을 뜻하는 제목과 표지가 게임을 본질을 잘 보여준다. 〈임페리얼〉과 〈임페리얼 2030〉

목표는 돈이다

게임의 승패를 좌우하는 최종 승점은 플레이어가 보유한 현금 더하기 미래에 얻을 수 있는 기대 수익이다. 기대 수익은 보유한 국채의 이자에 해당 국가의 국력을 곱한 것으로 계산된다. 다시 강조하지만 이 게임은 투자게임이다. 〈18XX〉 시리즈가 주식을 통해 철도회사를 경영하는 게임이듯, 〈임페리얼〉에서 플레이어는 국채를 통해 군대를 가진 제국을 경영할 뿐이다. 국가에는 주체성이 없고, 오직 투자자들에게 있다.

게임은 전쟁과 자본주의의 일면을 미화하거나 은폐하는 대신 그 본질과 둘 사이의 긴밀한 관계를 노골적으로 드러낸다. 플레이어가 투자한 제국이 쇠락해도 단물만 빨아먹고 다른 제국으로 갈아타면 그만이다. 회사의 경영진이 배당금과 성과급 잔치를 벌이고 물러나듯이 말이다. 결국 이기려면 국고가 아니라 자신의 주머니를 불려야 한다. 이는 전쟁이 어떤 이념적 이유나 정의의 실현이 아니라, 경제적 이익을 위한 수단임을 시사한다.

전통적인 투자게임은 플레이어를 철도 재벌 같은 ‘강도 귀족’2)의 자리에 앉히면서도 자본 축적에 수반되는 폭력과 착취는 보여주지 않는다. 한편 〈임페리얼〉의 규칙서에 전쟁이 나쁘다는 말은 한마디도 없지만, 병사들을 소모시켜 더 많은 돈을 벌 수 있다는 사실은 굳이 그런 언급 없이도 전쟁의 실존적 무의미성을 실증한다. (게임 규칙상 군대는 유지비가 들기에 과세 행동을 하기 전에 소모시키는 편이 이득일 수 있다.)

영토(영향력) 확장과 이익 극대화에 소모되는 막대한 자원은 플레이어가 투자한 국가의 발전을 위해 사용될 수도 있었지만, 전쟁으로 낭비된 것이다. 이는 실제 전쟁이 사회적, 경제적 자원을 낭비하는 것을 반영하며, 전쟁의 비생산적인 본질을 강조한다.

보드게임 〈임페리얼〉 플레이 모습

게임은 현실의 추상화

국가의 ‘최대 주주’가 정부를 오롯이 통제한다는 설정은 어디까지나 게임적 허용이지만, 금융 자본이 국가를 쥐락펴락하는 것은 음모론이 아닌 현실이다. 1·2차 세계대전부터 이번 세기 이라크 전쟁까지 언제나 전쟁의 진정한 ‘승자’는 군산복합체와 국제 금융 자본이었다. 이들은 전쟁 중에는 무기를 팔아 이익을 챙기고, 전쟁 후에는 재건을 빌미로 투자 수익을 얻었다.

딕 체니 전 미국 부통령이 최고 경영자로 있었던 핼리버튼이 이라크 전쟁으로 막대한 이익을 얻은 것이 대표적인 사례다. 전쟁 이후 “독재자 제거”와 “민주주의 실현”이라는 명목으로 진행된 시장 개방과 재건 사업은 금융 자본가들의 이라크 국부 및 석유 약탈이나 다름없었다.

이라크 전쟁의 원인을 단일 요인으로 설명하기는 어렵다. 하지만 석유 자원, 재건 사업, 무기 판매 등 다양한 요인은 전쟁이 경제적 이익을 위해 어떻게 이용될 수 있는지 보여준다. 미국 정치자금의 상당 부분이 재력가와 기업에서 나오는 현실은 정경유착이 형성되기 쉬운 조건을 제공한다.

미국 국방부와 방위산업체 간 ‘회전문 인사’를 통한 결탁을 비롯해 무기산업을 둘러싼 부패의 내막과 전쟁 기획자들의 이야기는 앤드루 파인스타인의 저서 《어둠의 세계》에 자세히 소개되어 있다. “전쟁에서 누가 이윤을 얻는지 알면 전쟁을 끝내는 방법을 알 수 있다”는 헨리 포드의 말처럼 이런 현실을 직시하는 것이 평화운동의 출발점이다.

전쟁 – 소수에게 좋고, 대다수에게 나쁜… (그림: Carlos Latuff)

게임의 교훈

한 게이머는 어느 보드게임 웹진에 기고한 글에서 게임 메커니즘상의 또 다른 불편한 점을 지적한다. 게임은 한 제국이 특정 수준의 국력 수치에 도달하면 끝난다. 하지만 이 시점은 순전히 자의적이다. 게임의 종료 조건이 이 규칙에 의해 규정되지 않았다면, 전쟁수혜자들이 투자하고, 전쟁을 벌이고, 이익을 얻는 순환이 무한정 반복될 것이다.

이것이 전쟁이 필연임을 뜻하는가? 만약 전쟁이 필연이라면 평화 구축을 위한 노력은 무의미하고 우리는 선택의 여지 없이 전쟁에 대비해야 할 것이다. 허나 게임이 규칙의 예술일지라도, 규칙은 게임 안에서만 약속된 것이다. 이는 전쟁을 끝내려면 규칙을 깨야 함, 즉 (신)식민주의 체제를 근본적으로 바꿔야 함을 뜻한다.

게임 중 플레이어들은 수시로 서로 동맹을 맺고 배신한다. 이런 상호작용은 현실 세계의 정치적 동맹과 배신을 반영하며, 전쟁이 단지 국가 간의 싸움이 아니라 개인의 이익 추구에서 비롯된다는 점을 상기시킨다. 이는 전쟁의 비윤리성을 부각시키는 요소로 작용한다.

잘 만든 전쟁영화는 반전(反戰) 영화라고들 한다. 〈임페리얼〉이 전통적인 ‘전쟁게임’은 아니더라도 비슷한 맥락에서 반전 게임이라 할 만하다. 게임은 플레이어에게 교훈을 떠먹이지 않는다. 그저 전쟁이 대다수에게 얼마나 무용하고 동시에 누군가에게 얼마나 유용한지 가감 없이 보여줄 뿐이다.

1) 흔히 보드게임의 하위 장르로서 전쟁게임(워게임)을 다루는 범위에 따라 전술급(tactical), 작전급(operational), 전략급(strategic)으로 분류한다.

2) ‘강도 귀족’(robber baron)은 19세기 미국에서 부정한 상행위로 산업을 지배하여 막대한 재산을 축적한 사업가와 은행가를 가리키는 경멸적인 의미의 용어이다. 보드게임 〈1830: 철도와 강도 귀족〉을 참고하라.

![[성명] 미얀마 군부 쿠데타 5년: 징병제 부활로 심화되는 인권 위기](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/01/myanmar-45x45.png)

![[국제공동성명] 병역거부자이자 인권활동가, 유리 셸리아젠코 탄압에 대한 긴급 성명](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/01/123123-45x45.jpg)

![[보도자료] 대체복무제도 개선방향 모색을 위한 국회 토론회](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/01/IMG_8696-45x45.jpg)

![[성명] 병역거부자를 가두는 나라에 양심의 자유는 존재하지 않는다 – 병역거부자 나단의 항소심 유죄 선고에 부쳐](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/01/nadan-45x45.jpg)

![[평화를 살다] “요리하고 먹고 저항하라” – 팔라펠과 후무스](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/02/5-45x45.jpg)

![[평화를 읽다] 역사를 품은 그림, 쓸쓸함을 알아차리는 다정함 – 『어느 쓸쓸한 그림 이야기』를 읽고](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/02/book-45x45.jpg)