주디 (두레방쉼터 활동가, 비건퀴어페미니스트)

폭력에는 폭력으로?

폭력적인 상황에서 폭력으로 대응하는 것은 어느 정도 필수불가결한 부분이라 늘 생각해왔다. 백남기 농민이 쓰러진 10년 전 그날의 민중총궐기, 노동자들과 함께 행진을 시작했던 나는 믿을 수 없는 국가폭력 현장을 보았다. 경찰의 무자비한 폭력이 끝도 없이 펼쳐지는 것을 두 눈으로 지켜보았다. 그저 평화롭게 행진하고 있던 우리를 막아선 경찰 차벽, 그리고 그 경찰 차벽 위로 솟아오른 물대포 포구는 캡사이신이 섞인 물줄기를 무차별적으로 뿌려댔다. 두 눈과 코, 입에서 눈물, 콧물과 침이 줄줄 흘러나왔다. 눈을 뜰 수도, 숨을 쉴 수도 없었다. 평화 행진 중인 사람을 정확히 겨냥한 물대포 때문에 결국 쓰러지는 이들이 나왔다. 아직도 잊을 수 없는 광경은 쓰러진 사람들을 실어가기 위해 출동한 앰뷸런스 문 안쪽을 겨냥하여 쏘아대던 물대포의 모습이다. 캡사이신 범벅으로 엉망이 되었을 의료진과 앰뷸런스는 맞설 수 있는 수단 하나 없이 쏟아지는 물대포를 직격으로 맞으며 떠났다. 경찰들은 마치 게임을 하는 듯했다. 우리는 그들의 게임에서 맞춰야 하는 표적이 되어 속절없이 쓰러져갔다. 압도적인 폭력에 어떻게 평화적으로만 대응할 수 있는 것일까? 같은 폭력으로 맞서야 하는 것은 아닐까? 시민운동에서 폭력이 필수불가결하다는 생각은 시간이 지날수록 확고해져만 갔고, 투쟁 철학과 관련된 책을 읽으며 내 생각에 살을 붙여나갔다. 설령 작가의 의도가 그것이 아닐지라도 내 생각에 살을 붙이기 위한 내용으로 해석하여 읽곤 했다. 비단 시민운동에서뿐만 아니라 교제폭력의 지난한 날들을 거치며 생물학적 성별에서 비롯된 압도적인 힘의 차이에서 느꼈던 치욕과 부당함, 불평등을 폭력으로 되갚아주고 싶다는 개인적 욕망도 함께였다. 내게 폭력적인 대응이란 하나의 방어수단으로서 기능했던 것 같다. 전쟁없는세상과 만나기 전까지는 그 확고한 믿음에 단 한 번도 금이 간 적이 없었다.

전쟁없는세상과의 첫 만남

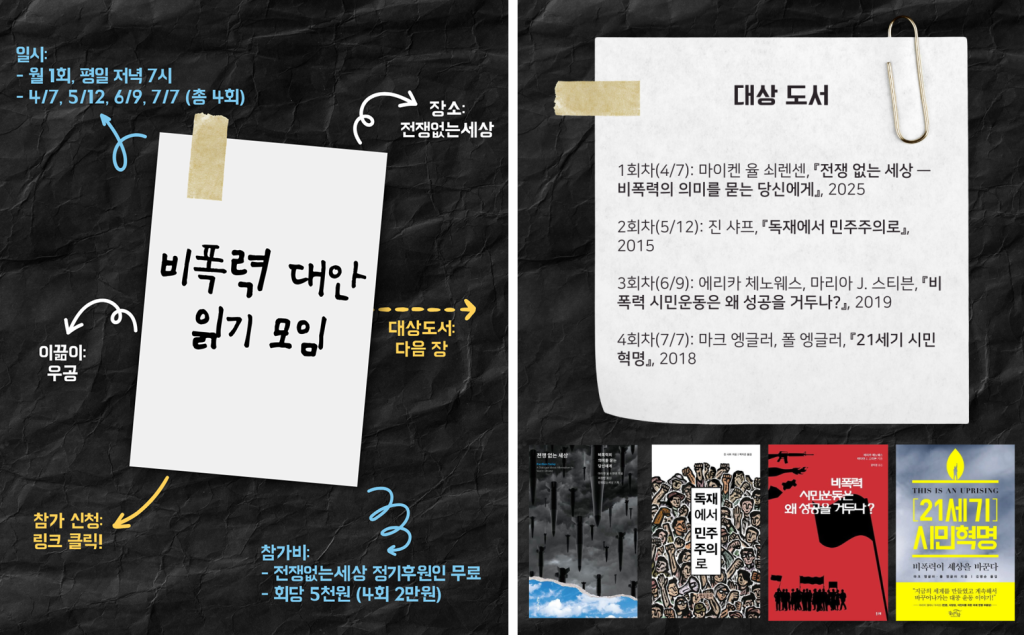

헌법재판소의 윤석열 탄핵 심판이 나올 무렵 ‘비폭력 대안 읽기 모임’에 참여하며 전쟁없는세상과의 인연이 시작되었다. 총 네 권의 책을 읽고 진행하는 모임 중 두 번밖에 참여하지 못했지만 ‘폭력에는 폭력으로’라는 나의 믿음에 금이 가기에 충분한 시간이었다. 부끄럽지만 비폭력 운동이나 평화운동의 개념 자체를 ‘비폭력 대안 읽기 모임’을 통해 처음 알게 되었다. 책을 읽고 대화를 나누며 비폭력과 평화의 개념에 대해 재정립하는 시간을 차곡차곡 쌓을 수 있었다. (‘비폭력 대안 읽기 모임 후기’는 다음에 자세히!)

나의 평화와 그들의 평화

그릇된 믿음에 금이 간 아주 적절한 때, 전쟁없는세상의 평화캠프 모집 메일을 받았다. 3박 4일간의 긴 캠프를 가겠다 결정하는 데 가장 큰 영향을 미친 한 문장이 있다면 바로 ‘모든 식사와 간식은 비건입니다’였다. 다른 사람들과 함께 단체로 어딜 갈 때면 1박만 하더라도 비건 간편식을 잔뜩 챙기느라 짐이 한 바가지가 되는데 무려 3박 4일 전일정이 비건인 캠프라니! 얏호! 두 번 고민할 필요도 없이 신청해야겠다는 마음이 들었다. 사실 단순히 짐이 늘어나는 것은 차후의 문제다.

2024년 12월 3일 윤석열의 계엄 선포 이후 국회의사당 앞을 시작으로 남태령, 한강진, 광화문까지 매주 장소를 옮겨가면서 집회에 참석하며 많은 동지들과 함께 했다. 모양도 색깔도 전부 다른 응원봉 물결이 하나가 되어 흘러 넘치고 서로를 챙기는 연대와 투쟁의 힘을 체감했던 나날들… 지치지 말자고 서로 챙겨주는 먹을거리에서 차가운 아스팔트 위를 함께 지키는 동지들의 따뜻함과 비건으로서 겪을 수밖에 없는 고통이 뒤섞이는 감정을 함께 느꼈다. 다양한 동물로 가득한 식사와 간식거리들. 동료시민으로서 어깨를 나란히 한 이들과 함께 투쟁하고 싶은 마음이 컸지만, 인간동물로서 함께하는 것은 불가능한 것일까. 따뜻한 마음에 챙겨주는 간식거리들을 거절해야 할까? 그냥 눈 감고 받으면 되는걸까? 동물의 고통도 함께 생각하는 연대란 불가능한 것일까? 그런 순간순간들이 괴로웠다.

비건으로 살기로 결심한 이후 다른 누군가와 함께 식사한다는 것은 단순한 일이 아니다. 내가 비건임을 공개하는 순간부터 그날의 식사 자리는 서로가 불편해지는 자리로 변하기도 하기 때문이다. 피와 살점, 고통과 폭력이 없는 ‘모두’가 평화로운 식탁이 누군가를 불편하게 할 수도 있다는 사실은 언제나 괴롭다. 그런데 모든 식사와 간식이 비건인 캠프라니! 연대를 시작하기에 앞서 모두가 함께 먹고, 행동할 수 있는 평화적 실천이 이루어지는 공간에 갈 수 있다니.

2025 평화캠프에 가기로!

예상치 못한 임신으로 급격한 신체 변화를 겪고 있는 때라 이렇게 오래 밖에 머물러도 될까 하는 걱정이 정말 컸다. 참여 전 미리 이야기를 해야 하는지도 고민이었다. 야외 활동이 없으니 그냥 아무 말 없이 참여하고 돌아와도 되지 않을까 생각도 했다. 일에 치여 이러지도 저러지도 못하고 어영부영 시간이 지나다 캠프 첫날이 왔다. 사실 캠프 내내 말을 많이 하지 않았다. 워낙 낯을 가리기도 했고 몸이 많이 피곤하기도 했다. 점심시간 두 시간에는 30분만에 밥을 먹고 남은 한 시간 반은 잠을 잤다. 저녁을 먹고도 바로 잠들기 일쑤였다. 나의 낯가리기와 신체적 상황 등 모든 것은 차치하고, 다만 3박 4일 동안 내가 느꼈던 이루 말할 수 없는 깊은 안정감과 평화에 대한 감각, 그리고 비폭력으로의 전회를 남기고 싶어 이 후기를 쓴다.

평화캠프 – 비폭력이라는 전회를 맞이하며

상대의 (악의 없는) 혐오발언에 그대로 노출되는 것이 얼마나 큰 스트레스인지 숱한 경험을 통해 느끼는 요즘, 많은 사람들과 어울리는 것 자체가 두렵고 부담스럽기도 했지만 광장이라는 투쟁의 현장이 아닌 곳에서 많은 활동가 동지들과 함께 하는 경험이 늘 부족했고 필요했다. 여러 활동가들과 여러 장소에서 함께한 때는 많았지만 이렇게 많은 숫자의 활동가들과 한 마음을 가지고 오프라인에 모여 어우러지는 기회 자체가 부족했던 것이다.

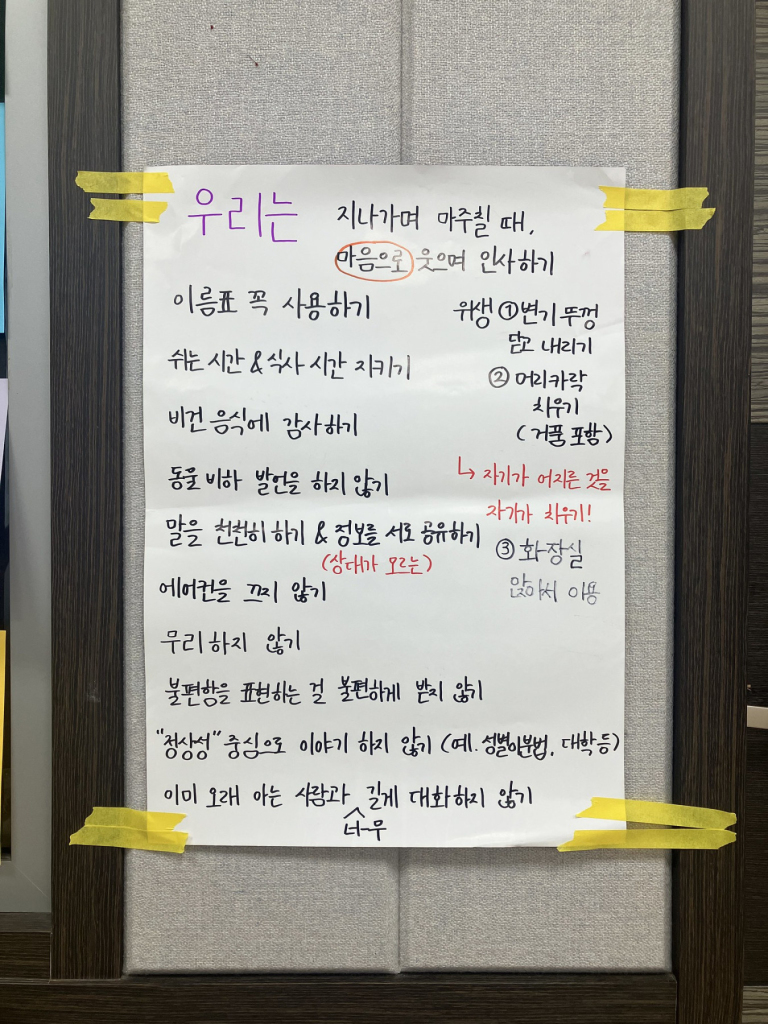

자기소개와 줌쿠폰, 홈그룹, 우리의 약속으로 이루어진 여는 마당으로 시작된 2025 평화캠프. 내가 우려했던 모든 걱정들은 여는 마당에서 눈 녹듯 사라졌다. 우리의 약속: 참가자 모두가 지켜주고 기억하길 바라는 기준과 약속을 홈그룹별로 논의하고 발표하는 자리에서 많은 규칙을 함께 정했는데, 그중에서도 가장 인상적이었던 약속은 단연코 ‘불편함을 표현하는 걸 불편하게 받지 않기’였다. 모두가 세심하게 서로를 배려하는 발화 속에서도 ‘잘 모르기 때문에’ 발생하는 문제들이 있을 것이다. 중요한 것은 그 순간의 불편함을 그저 한 사람의 불편함으로 치부하지 않는 모두의 합의다. 당연히 모두가 모든 의제에 전문가일 수는 없다. 그렇기에 많은 사람들이 함께 하는 시간이 필요한 것이다. 다양한 분야에서 활동하는 활동가들이 함께였다. 캠프를 진행하는 동안 개개인이 느꼈을 불편함은 ‘한 사람의 사소한 불편함’이 아닌 ‘공적으로 말해도 되는 문제’인 동시에 ‘수용 가능하고 그 자리에서 바로 바뀔 수 있는 문제’가 되었다. 권리를 찾기 위한 투쟁이 이토록 평화롭게 이루어질 수도 있다니. 나 혼자만의, 혹은 누군가만의 외롭고 지난한 투쟁이 아닌, 모두의 예민함과 감수성에 대한 배려로 함께 만들어가는 순간일 수도 있다니.

다양한 분야에서 활동하는 활동가들과 함께했다. 평화캠프에 모인 그 많고 다양한 활동가들을 보며 “경계에 핀 꽃”이라는 생각이 들었다. 평생 중심에만 있는 이들은 갖지 못하는 해석과 공감의 눈으로 중심과 주변, 위와 아래를 모두 볼 수 있는 경계라는 풍요를 가진 사람들. 우리는 경계라는 축복 속에서 만났구나, 이토록 예민하게 서로를 살피는 감수성으로 비폭력을 실천하고 있구나, 생각했다. 전략과 전술로서의 비폭력, 투쟁으로서의 비폭력 등 다양한 비폭력에 대한 방법과 실천이 있을 것이다. 평화캠프에서도 많은 비폭력에 대해 배웠다. 다만 내가 느낀 비폭력으로의 전회는 일상 속 실천과 서로에 대한 배려에서 나온 마음에 틀림없다.

고통과 폭력 없는 식탁에서 시작하고 마무리하는 하루, 서로를 생각하는 모두의 예민함과 감수성, 강당에 들어온 벌레 하나 함부로 죽이지 않고 밖으로 보내주기 위해 뛰어다니던 사람들. 개개인이 그리는 미래는 다를지라도 모두 같은 평화를 원하는 사람들과 함께 했던 3박 4일. 그 동안 느꼈던 이루 말할 수 없는 깊은 안정감과 평화에 대한 감각, 그리고 비폭력으로의 전회를 평생 잊지 못할 것이다.

![[성명] 미얀마 군부 쿠데타 5년: 징병제 부활로 심화되는 인권 위기](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/01/myanmar-45x45.png)

![[국제공동성명] 병역거부자이자 인권활동가, 유리 셸리아젠코 탄압에 대한 긴급 성명](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/01/123123-45x45.jpg)

![[보도자료] 대체복무제도 개선방향 모색을 위한 국회 토론회](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/01/IMG_8696-45x45.jpg)

![[성명] 병역거부자를 가두는 나라에 양심의 자유는 존재하지 않는다 – 병역거부자 나단의 항소심 유죄 선고에 부쳐](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/01/nadan-45x45.jpg)

![[평화를 살다] “요리하고 먹고 저항하라” – 팔라펠과 후무스](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/02/5-45x45.jpg)

![[평화를 읽다] 역사를 품은 그림, 쓸쓸함을 알아차리는 다정함 – 『어느 쓸쓸한 그림 이야기』를 읽고](https://withoutwar.org/www_wp/wp-content/uploads/2026/02/book-45x45.jpg)